11月24日(日)

深夜までの冷たい雨が見事に晴れ、葉山の一色海岸そばの古民家に暖かい陽が差し込みます。

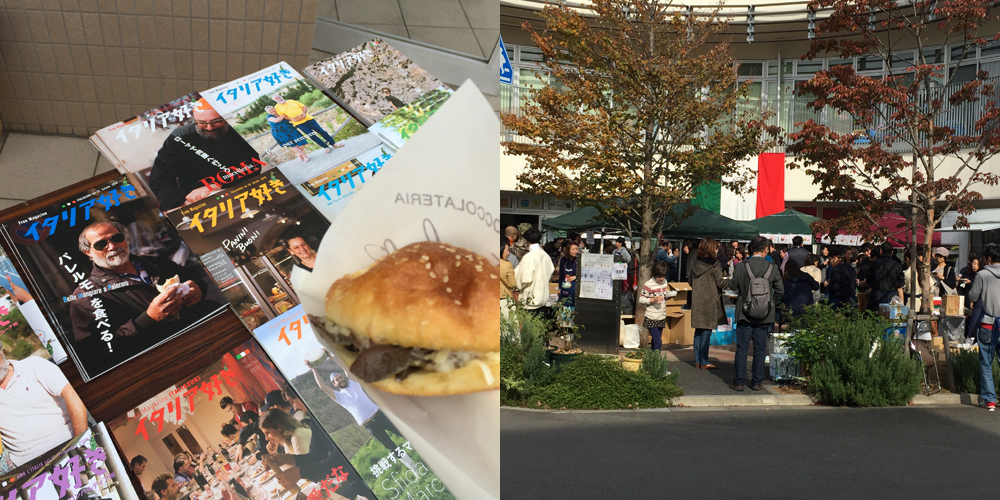

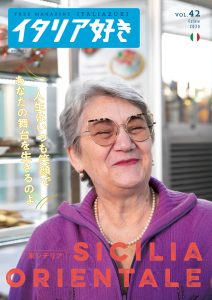

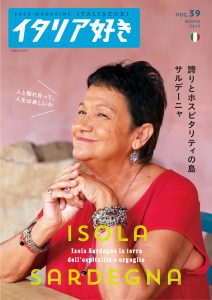

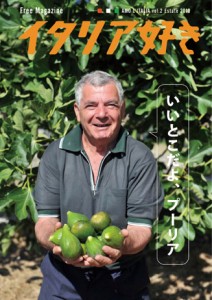

最新号の特集、サルデーニャをテーマにした食事会。

「Il Rifugio HAYAMA」にて開催。

ゲストを迎えるのはTenores de Tokyoの合唱で。

牛や、羊の鳴き声と言われる独特の発声法から奏でられる歌声で気分も盛り上がります。

羊飼いや、村自慢の曲をサルデーニャ方言で歌います。

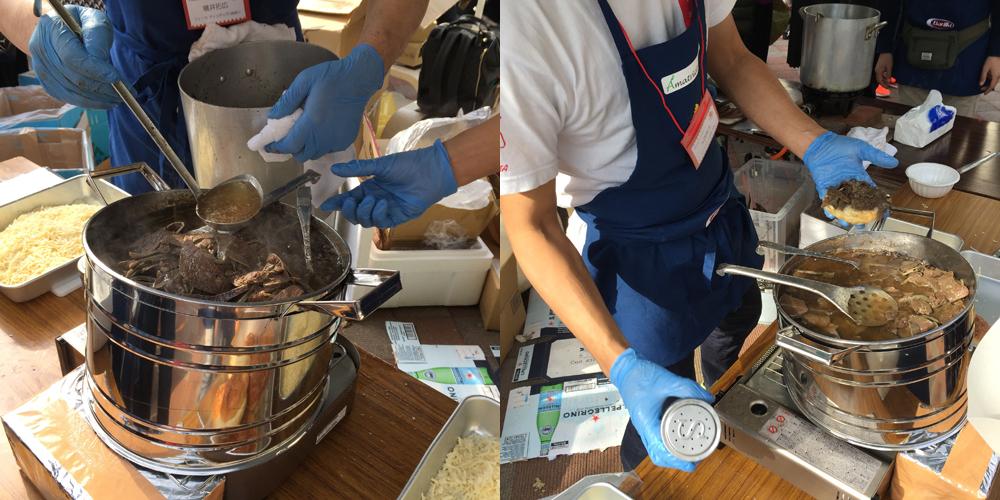

オーナーシェフの渡辺明さんは、さっそく乳飲み子豚の丸焼き(Porccedu)の準備に!

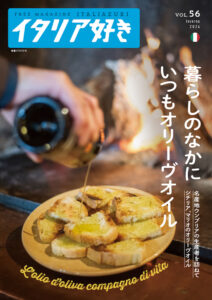

塩とオリーヴオイルに、ミルト酒で香り付けして(本来であればミルトの葉で香り付けしますが入手が難しいので)。これができるのも雨が上がったおかげ。お天道様に感謝です。

突き出しはメニューになかった明シェフの心意気から、フィリンデウ(filindeu)。サルデーニャ方言のこの名前のパスタは、手延べそうめんのように細く伸ばした麺を交互に重ねて乾燥させてもの。それを羊のブロードに入れてゆで、ペコリーノチーズをかけてスープのように食べます。ブロードが濃厚でありながら繊細。カップ一杯の幸せ。

Filindeuは神の糸という意味のサルデーニャ方言。

前菜プレート。

地産地消はイタリアの原則。それを葉山で実践すると……。

スペイン支配の影響もあったサルデーニャならでは。葉山の伊勢海老のカタラーナ風とフレーグラ。

佐島ブランドのタコとジャガイモのサラダに、自家製カラスミと水牛のモッツアレッラ(モッツアレッラはさすがにイタリア産^^)

まずは地域性豊かなサルデーニャの海側の料理に唸る〜

そしてプリモ。もはや有名になりすぎたサルデーニャのパン、パーネ・カラザウ。

羊のブロードに浸し、軟らかくなったところにポーチドエッグを載せて、ペコリーノチーズをたっぷりかけて食べるパーネ・フラッタウ。

シンプルで素朴な料理だからこそ食べると自然に笑顔になってしまう。

Pane Carasauは元は羊飼いのパン。長い放牧生活に持っていくように作られている。

もうひと皿のプリモは、サルデーニャの伝統的なラビオリ、クルルジョネス。具材はジャガイモにペコリーノチーズ。

「このひだを上手に作れるようになるにはまだ修行が足らない」と、明シェフ。

でも具材と皮のバランスはとてもよくおいしく食べられました。

お皿にはサルデーニャの旗も。クルルジョネスはひだの数も決まっているとか……

そろそろ仔豚も焼けてきた頃でしょうか。

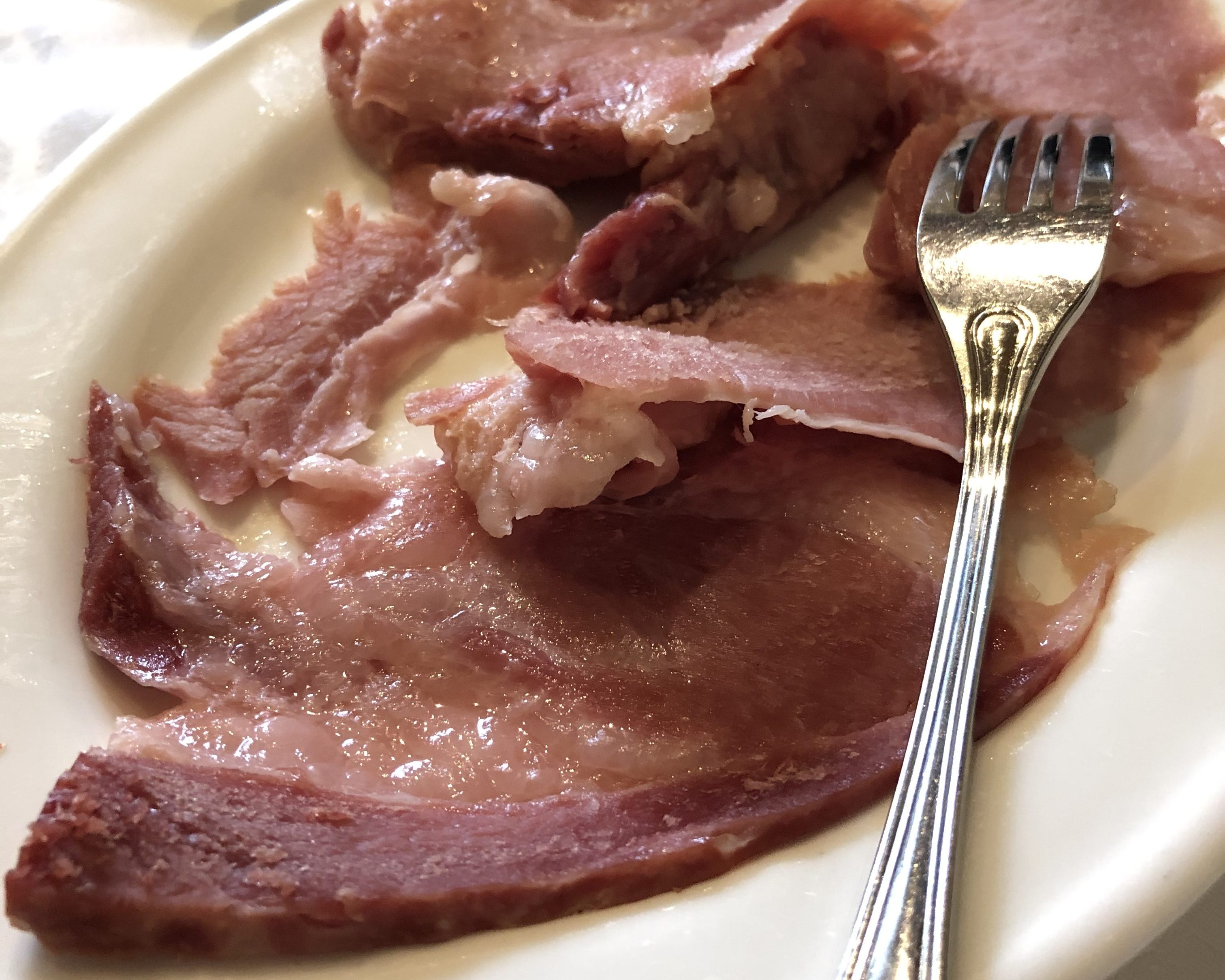

仔豚の前には、羊肉の肉ジャガ〜〜(Pecora in cassola alla Nuorese)。

取材の時も2回食べた。サルデーニャの味。軟らかくて、うま味たっぷり。

いよいよ仔豚の丸焼きです。

ローリエの木を薪にしてこんがり焼きあがり。

もう食べ切れません! でもしっかり皆さん骨までしゃぶっていました。

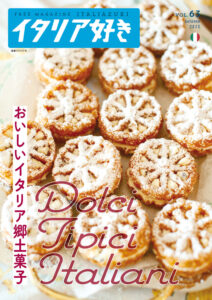

当然ドルチェはペコリーノを挟んで揚げたセアダス、クリのハチミツがけ。

日本サルデーニャ協会のジョヴァンニさんも、サービスに料理の説明と、ありがとうございました。

「サルデーニャでは、家族や友人であれば、食べられないくらい出される。それがもてなし。

この日もそんなサルデーニャ気分で提供させてもらいました」と明シェフ。

本当にすばらしいサービス精神とサルデーニャ愛を強く感じる料理でした。

葉山のサルデーニャ大満足です! 笑顔が何よりの証拠ですね。

明シェフ、Tenores de Tokyoの皆さん、ジョヴァンニさん、遠方からの方、初めての方、毎回欠かさずにきてくれる方、皆さんありがとうございました。

感謝です。

深夜までの冷たい雨が見事に晴れ、葉山の一色海岸そばの古民家に暖かい陽が差し込みます。

最新号の特集、サルデーニャをテーマにした食事会。

「Il Rifugio HAYAMA」にて開催。

ゲストを迎えるのはTenores de Tokyoの合唱で。

牛や、羊の鳴き声と言われる独特の発声法から奏でられる歌声で気分も盛り上がります。

オーナーシェフの渡辺明さんは、さっそく乳飲み子豚の丸焼き(Porccedu)の準備に!

塩とオリーヴオイルに、ミルト酒で香り付けして(本来であればミルトの葉で香り付けしますが入手が難しいので)。これができるのも雨が上がったおかげ。お天道様に感謝です。

突き出しはメニューになかった明シェフの心意気から、フィリンデウ(filindeu)。サルデーニャ方言のこの名前のパスタは、手延べそうめんのように細く伸ばした麺を交互に重ねて乾燥させてもの。それを羊のブロードに入れてゆで、ペコリーノチーズをかけてスープのように食べます。ブロードが濃厚でありながら繊細。カップ一杯の幸せ。

前菜プレート。

地産地消はイタリアの原則。それを葉山で実践すると……。

スペイン支配の影響もあったサルデーニャならでは。葉山の伊勢海老のカタラーナ風とフレーグラ。

佐島ブランドのタコとジャガイモのサラダに、自家製カラスミと水牛のモッツアレッラ(モッツアレッラはさすがにイタリア産^^)

そしてプリモ。もはや有名になりすぎたサルデーニャのパン、パーネ・カラザウ。

羊のブロードに浸し、軟らかくなったところにポーチドエッグを載せて、ペコリーノチーズをたっぷりかけて食べるパーネ・フラッタウ。

シンプルで素朴な料理だからこそ食べると自然に笑顔になってしまう。

もうひと皿のプリモは、サルデーニャの伝統的なラビオリ、クルルジョネス。具材はジャガイモにペコリーノチーズ。

「このひだを上手に作れるようになるにはまだ修行が足らない」と、明シェフ。

でも具材と皮のバランスはとてもよくおいしく食べられました。

そろそろ仔豚も焼けてきた頃でしょうか。

仔豚の前には、羊肉の肉ジャガ〜〜(Pecora in cassola alla Nuorese)。

取材の時も2回食べた。サルデーニャの味。軟らかくて、うま味たっぷり。

いよいよ仔豚の丸焼きです。

もう食べ切れません! でもしっかり皆さん骨までしゃぶっていました。

当然ドルチェはペコリーノを挟んで揚げたセアダス、クリのハチミツがけ。

「サルデーニャでは、家族や友人であれば、食べられないくらい出される。それがもてなし。

この日もそんなサルデーニャ気分で提供させてもらいました」と明シェフ。

本当にすばらしいサービス精神とサルデーニャ愛を強く感じる料理でした。

葉山のサルデーニャ大満足です! 笑顔が何よりの証拠ですね。

明シェフ、Tenores de Tokyoの皆さん、ジョヴァンニさん、遠方からの方、初めての方、毎回欠かさずにきてくれる方、皆さんありがとうございました。

感謝です。