【サルデーニャ州】寒い時期になると作られる昔ながらの家庭料理

イタリア好き委員会 のすべての投稿

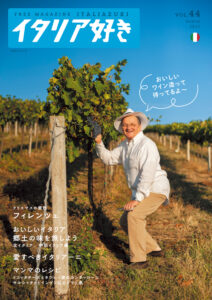

“最高のワイン”のためのこだわりの畑作業 伝統的アマローネの偉大な造り手『ベルターニ』 Presented by モンテ物産

ワイン醸造理論は常に進化し続けている。特に近年のワイン造りは、より畑での作業を重要視するようになっている。近年大きく見直されつつあるブドウ畑での重要な作業の一つが“ブドウの木の剪定”だ。本記事では、陰干しブドウから作られるイタリアの最高級ワインの一つ、アマローネ・クラッシコの代表的生産者ベルターニ社を例に、畑での作業にスポットを当てていきたい。

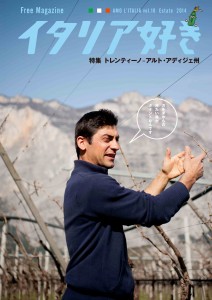

今年1月にベルターニ社を訪問すると、ちょうど畑ではブドウの木の剪定中。同社の統括エノロゴ(醸造家)のアンドレアさんが説明してくれた。

「毎年12月から1月頃に、ブドウの実をつけた枝を切り落として、新たに次の年のブドウ収穫をする枝を選ぶ作業を行っています。いわゆる剪定作業ですね。」

「昔は、ただ元気の良い枝を選んで残し、それ以外は切ってしまえばいい、という考え方で剪定が行われていました。元気な枝を残せば、確かにその年はいいブドウが収穫できます。いわば近年までの剪定は、その年に実をつけるブドウだけに注目したものでした。」

「この10年で剪定の考え方は大きく変わりました。というのも21世紀のフィロキセラとも呼ばれるEsca(エスカ)病という病害に注目が集まったからです。この病気は、剪定の際に太い枝を大きく切って出来た傷から菌類が木の幹に入り、木を枯らしてしまう病害。結果的にブドウの木は数年で元気を失くし、良いブドウをつけなくなっていきます。」

▲アンドレアさんとエスカ病のブドウの木

アンドレアさんはそう言いながらエスカ病*1にかかってしまったブドウの木の断面を見せてくれたが、確かに幹の上部、真ん中のあたりに白く乾き始めた箇所がある。

*1エスカ病が進行すると典型的な症状として葉の変色・脱色などが起こり、木の幹は枯れて空洞化していく。決定的な予防策や対処法が確立されていないことから生産者も頭を悩ませている。

「この10年の間に、畑の作業の中でも剪定作業の重要性は大きく見直されました。このようにエスカ病にかかる木を減らすために、ブドウの木を優しく丁寧に扱ってあげることが大切だとわかってきたからです。人の体にたとえれば、爪は切ってあげなければいけませんが、指を切ってはいけない。近年の剪定は、その年に取れるブドウではなく今後10年先のブドウの木のためを考えたものなのです。」

「当然ブドウの木は一本一本違います。ですからそれぞれの木のことを考え、木の育ち方、枝の伸び方、木の今持っている生命力、そういったことを全て考慮して剪定をしてあげなければいけません。我々ベルターニ社は、最高のブドウを手に入れるために、まずは最高のブドウの木を育てることが最も重要だと考えているんです。」

こんな説明を頂いた後、アマローネ・クラッシコ用に陰干し中のブドウも見せてもらった。

▲天然の竹を使ったスノコ。優れた湿度調整機能を持つためカビがつきにくい。

「ベルターニ社のフラッグシップワインは何といってもアマローネ・クラッシコですからね。美しいブドウたちでしょう。こうやって人工的な風を当てることなく、自然な窓の開閉だけで陰干しを進めていきます。」

「今は人工的に風を当てて陰干しを行う生産者も多いんですよ。そのほうが早くブドウが乾燥し、陰干し中にブドウが腐るリスクも少ないですから。それでも、我々ベルターニ社は自然な陰干しにこだわっています。ゆっくり長い時間をかけて陰干しをすることで、ブドウに含まれる香りも味も複雑になり、深みが増していきます。こうして得られるアロマは短期間で陰干ししたのでは決して手に入りません。」

最後にアンドレアさんはこう締めくくってくれた。

「全ては最高のワインを造るためです。木の一本一本を丁寧に扱い、収穫した最高のブドウを最高の方法で陰干しさせる。1本のワインのうしろにある長いストーリーをお客様にも是非知ってもらいたいと思っています。」

《 ベルターニ社についての過去記事もご覧ください 》

伝統的アマローネの名門「BERTANI」

https://italiazuki.com/?p=6191

https://italiazuki.com/?p=6843

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼ベルターニ社について詳しくはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/bertani.html

今年1月にベルターニ社を訪問すると、ちょうど畑ではブドウの木の剪定中。同社の統括エノロゴ(醸造家)のアンドレアさんが説明してくれた。

「毎年12月から1月頃に、ブドウの実をつけた枝を切り落として、新たに次の年のブドウ収穫をする枝を選ぶ作業を行っています。いわゆる剪定作業ですね。」

|

|

「昔は、ただ元気の良い枝を選んで残し、それ以外は切ってしまえばいい、という考え方で剪定が行われていました。元気な枝を残せば、確かにその年はいいブドウが収穫できます。いわば近年までの剪定は、その年に実をつけるブドウだけに注目したものでした。」

「この10年で剪定の考え方は大きく変わりました。というのも21世紀のフィロキセラとも呼ばれるEsca(エスカ)病という病害に注目が集まったからです。この病気は、剪定の際に太い枝を大きく切って出来た傷から菌類が木の幹に入り、木を枯らしてしまう病害。結果的にブドウの木は数年で元気を失くし、良いブドウをつけなくなっていきます。」

アンドレアさんはそう言いながらエスカ病*1にかかってしまったブドウの木の断面を見せてくれたが、確かに幹の上部、真ん中のあたりに白く乾き始めた箇所がある。

*1エスカ病が進行すると典型的な症状として葉の変色・脱色などが起こり、木の幹は枯れて空洞化していく。決定的な予防策や対処法が確立されていないことから生産者も頭を悩ませている。

「この10年の間に、畑の作業の中でも剪定作業の重要性は大きく見直されました。このようにエスカ病にかかる木を減らすために、ブドウの木を優しく丁寧に扱ってあげることが大切だとわかってきたからです。人の体にたとえれば、爪は切ってあげなければいけませんが、指を切ってはいけない。近年の剪定は、その年に取れるブドウではなく今後10年先のブドウの木のためを考えたものなのです。」

「当然ブドウの木は一本一本違います。ですからそれぞれの木のことを考え、木の育ち方、枝の伸び方、木の今持っている生命力、そういったことを全て考慮して剪定をしてあげなければいけません。我々ベルターニ社は、最高のブドウを手に入れるために、まずは最高のブドウの木を育てることが最も重要だと考えているんです。」

こんな説明を頂いた後、アマローネ・クラッシコ用に陰干し中のブドウも見せてもらった。

「ベルターニ社のフラッグシップワインは何といってもアマローネ・クラッシコですからね。美しいブドウたちでしょう。こうやって人工的な風を当てることなく、自然な窓の開閉だけで陰干しを進めていきます。」

「今は人工的に風を当てて陰干しを行う生産者も多いんですよ。そのほうが早くブドウが乾燥し、陰干し中にブドウが腐るリスクも少ないですから。それでも、我々ベルターニ社は自然な陰干しにこだわっています。ゆっくり長い時間をかけて陰干しをすることで、ブドウに含まれる香りも味も複雑になり、深みが増していきます。こうして得られるアロマは短期間で陰干ししたのでは決して手に入りません。」

最後にアンドレアさんはこう締めくくってくれた。

「全ては最高のワインを造るためです。木の一本一本を丁寧に扱い、収穫した最高のブドウを最高の方法で陰干しさせる。1本のワインのうしろにある長いストーリーをお客様にも是非知ってもらいたいと思っています。」

《 ベルターニ社についての過去記事もご覧ください 》

伝統的アマローネの名門「BERTANI」

https://italiazuki.com/?p=6191

https://italiazuki.com/?p=6843

http://www.montebussan.co.jp/

▼ベルターニ社について詳しくはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/bertani.html

トスカーナ キアンティ

愛し合ってるかい?

近頃、愛が足らないんじゃないかって思っていた。自分の周りだけではなく、世界中でどこでも…… 。なんとかファーストって、〝自分好き〟とは明らかに違うよな、耳障りはいいけれど違和感を感じるな。

ここのところ経済は好調なようで、そういうことがいいように多くの人に波及して、愛の溢れる世界になればいいけれど、どうもそういうわけでもないような気もする。余計に経済ファーストになったりして、見えなくなっている部分もあるんじゃないのかなぁ? 「優先課題は経済成長」よく分かる。それが成立しなければできないこともあるし、貧困からの不幸はたくさんあった。でも、それだけじゃない。

イタリアを20州巡って、多くのイタリア人に会ってきた。今回からまた各州を巡る。その最初に選んだのは、トスカーナのキアンティだ。いつものようにすごく深い理由は無い。なんとなく呼ばれたような気がしたからだ。でも、行ってみるとやはり呼ばれていたのだと思った。前週までの雨はすっかりあがり天候には恵まれたし、いくつかの幸運が取材をよりいいものにさせてくれた(と、思う)。そして、何よりもキアンティジニ(キアンティ人)の温かい心、溢れる愛、そして誇り高い意識に触れられたことだ。これはきっと神様が「マッシモ、おまえ最近愛が足らないんじゃないか?」って、気遣ってキアンティに呼んでくれたのだと信じた。

どこに行っても必ず、「アモーレだ」「パッショーネだ」と言われては微笑んだ(まあ、イタリアはどこに行ってもそういうところはあるが……。だからいいのだけど)。

「愛が足らない!」って怒っていたマンマ、グラッツィエッラの愛は皿からこぼれていたし、マリア・ピーアの料理は、愛と、情熱抜きでは語れない。サルヴァトーレは純粋なキアンティジニではないけれど、その心意気と、優しさが僕らを和ませた。そしてダリオ。彼の言葉は、厳しくも愛に溢れていた。優れたビジネスマンでもあるけれど、だからこそできることもある。そしてブレない幹があるから、人は彼に惹かれるのだろう。そんな愛に満ちたキアンティを、この後の特集で楽しんでほしい。

そう、でもよく考えたら、この『イタリア好き』の周りにはいつも愛が満ちていたんだ。ニッポンでもイタリアでも。

さあ、〝自分好き〟になって、愛を分かち合おう。

発行編集人 マッシモ松本

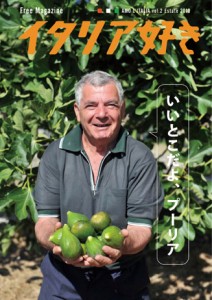

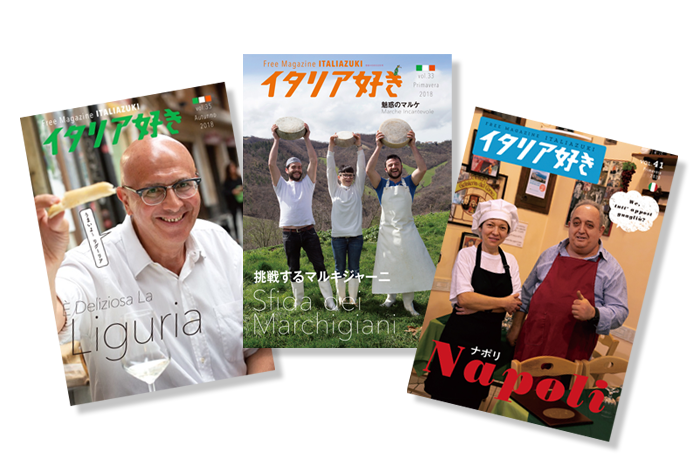

定期購読いただくと!

バックナンバーがもれなく3冊ついてくる!!

※どの号が届くかはお楽しみ♪

- 1年間(4回発行)2,640円(税込)

- 送料無料

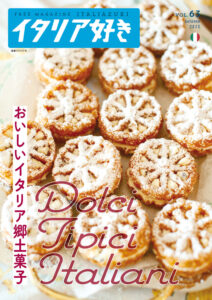

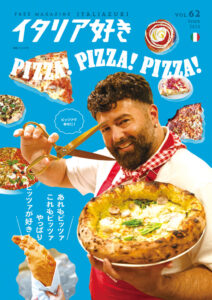

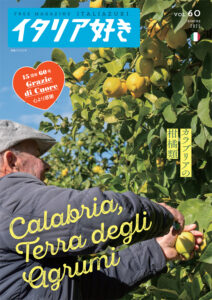

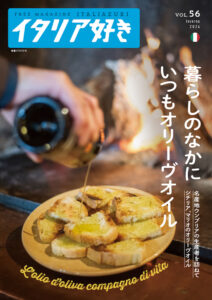

『イタリア好き』バックナンバー

『イタリア好き』バックナンバーは単品でご購入いただけます。

*バックナンバー 1冊660円(税込)

【vol.81|マンマのレシピ】アンナ風野菜とウズラ豆のマルタリアーティ

【マルケ州】農家の簡単お昼ご飯的な存在のマルタリアーティ

【vol.80|マンマのレシピ】アーモンドのソフトクッキー

【プーリア州】結婚式や洗礼式などの特別なお祝いに

イベントレポート/マンマの料理フェスタ2017クリスマス@KITTE MARUNOUCHI

クリスマスを控えて街がきらびやかに彩られた、12月14、15、16日の3日間。

東京駅前の商業ビル、KITTEで、「マンマの料理フェスタ」が行われました。

今回、マンマの味を作りにイタリアから来てくれたのは、「マンマの料理フェスタ」2度目の登場となるピエモンテのマリアグラッアァさんと、日本に来るのは初めてのヴェネトのカリンさん。

今回、マンマの味を作りにイタリアから来てくれたのは、「マンマの料理フェスタ」2度目の登場となるピエモンテのマリアグラッアァさんと、日本に来るのは初めてのヴェネトのカリンさん。

2人とも、娘さんや息子さん、小さなお孫さんなど、それぞれに家族を伴っての来日となりました。

この3日間はとても寒い日が続いたのですが、特に1日目は風も強く、イートインスペースに置かれたストーブもまったく歯が立たず、とはいえ、北イタリアに住むマンマたちにとってはどうということないのでは、と思っていたら、「東京はなんて寒いの!」と口を揃えて言っていたほど。

お客様に「こんなに寒いなか、大変ですね」と何度も声をかけて頂きましたが、1日目の過酷さに比べたら、後の2日間は楽なものでした。

▲写真左:ピエモンテ州バローロからマリアグラッアァさん/写真右:ヴェネト州ヴァルドッビアーデネのカリン

「イタリア好き」の読者の方々に直接お会いできたのも嬉しかったですし、このイベントを通して「イタリア好き」に興味を持ってくださった方もいらっしゃいましたし、普段は口にすることのできない本格的なマンマの味に感激してくださった方もたくさんいらっしゃいました。

▲自慢の”アニョロッティ・デル・プリン”をはじめとするピエモンテ郷土料理

▲自慢”ラザニア”をはじめとするヴェネトの郷土料理

マンマたちも、連日の立ち仕事でしたが、楽しんでくれていたようです。

サービス精神旺盛なマリアグラッツアァさんなんて、いつもキッチンカーから乗り出すようにして料理を手渡し、「グラッツィエー!」。

イタリアに縁もゆかりもなかったはずの通りがかりのお客さんたちも、その大きな声につられて、思わず「グラッツィエ!」と返しながら、笑顔になっていました。

また、料理を食べて、「おいしいね~」と笑顔になっている方の姿も、あちらこちらに。

そんな場面があちらこちらで見られたイベントでした。

そして、今回イベントを一緒に盛り上げていただいた出展店舗の皆様をご紹介します。

▲採れたての鎌倉野菜や自家製のパネトーネなどをご用意いただいたヒルサイドパントリー代官山の方々

http://hillsidepantry.jp/

▲南イタリアの伝統酒「リモンチェッロ」をご紹介いただいたLimone Limone(写真左)と、

イタリア最古のショコレート店「バンキーニ」のチョコレートなどをご紹介いただいたBANCHINI(写真右)の方々

http://www.limonelimone.jp/

https://demeterdemetra.jp/banchini

▲ワインやオリーヴオイル、タッラーリなどをご紹介いただいたヴィアルバ(写真左)と、

新感覚のトライタン製グラスや雑貨などをご紹介いただいたPlakira(写真右)の方々

https://www.plakira.com/

そして、何よりもイベント決定時よりマンマのお料理をはじめ、様々な面でイベントを盛り上げていただいたPACIOCCONE GINZA SALUMERIA の高波さんをはじめスタッフの方々に感謝いたします。

http://www.quals.jp/del_pacioccone_salumeria/

あれだけの寒さのなか、多くの方がお越しくださり、感謝しています。

どうもありがとうございました!

東京駅前の商業ビル、KITTEで、「マンマの料理フェスタ」が行われました。

今回、マンマの味を作りにイタリアから来てくれたのは、「マンマの料理フェスタ」2度目の登場となるピエモンテのマリアグラッアァさんと、日本に来るのは初めてのヴェネトのカリンさん。

今回、マンマの味を作りにイタリアから来てくれたのは、「マンマの料理フェスタ」2度目の登場となるピエモンテのマリアグラッアァさんと、日本に来るのは初めてのヴェネトのカリンさん。2人とも、娘さんや息子さん、小さなお孫さんなど、それぞれに家族を伴っての来日となりました。

この3日間はとても寒い日が続いたのですが、特に1日目は風も強く、イートインスペースに置かれたストーブもまったく歯が立たず、とはいえ、北イタリアに住むマンマたちにとってはどうということないのでは、と思っていたら、「東京はなんて寒いの!」と口を揃えて言っていたほど。

お客様に「こんなに寒いなか、大変ですね」と何度も声をかけて頂きましたが、1日目の過酷さに比べたら、後の2日間は楽なものでした。

▲自慢の”アニョロッティ・デル・プリン”をはじめとするピエモンテ郷土料理

▲自慢”ラザニア”をはじめとするヴェネトの郷土料理

マンマたちも、連日の立ち仕事でしたが、楽しんでくれていたようです。

サービス精神旺盛なマリアグラッツアァさんなんて、いつもキッチンカーから乗り出すようにして料理を手渡し、「グラッツィエー!」。

イタリアに縁もゆかりもなかったはずの通りがかりのお客さんたちも、その大きな声につられて、思わず「グラッツィエ!」と返しながら、笑顔になっていました。

また、料理を食べて、「おいしいね~」と笑顔になっている方の姿も、あちらこちらに。

そんな場面があちらこちらで見られたイベントでした。

そして、今回イベントを一緒に盛り上げていただいた出展店舗の皆様をご紹介します。

▲採れたての鎌倉野菜や自家製のパネトーネなどをご用意いただいたヒルサイドパントリー代官山の方々

http://hillsidepantry.jp/

▲南イタリアの伝統酒「リモンチェッロ」をご紹介いただいたLimone Limone(写真左)と、

イタリア最古のショコレート店「バンキーニ」のチョコレートなどをご紹介いただいたBANCHINI(写真右)の方々

http://www.limonelimone.jp/

https://demeterdemetra.jp/banchini

▲ワインやオリーヴオイル、タッラーリなどをご紹介いただいたヴィアルバ(写真左)と、

新感覚のトライタン製グラスや雑貨などをご紹介いただいたPlakira(写真右)の方々

https://www.plakira.com/

そして、何よりもイベント決定時よりマンマのお料理をはじめ、様々な面でイベントを盛り上げていただいたPACIOCCONE GINZA SALUMERIA の高波さんをはじめスタッフの方々に感謝いたします。

http://www.quals.jp/del_pacioccone_salumeria/

あれだけの寒さのなか、多くの方がお越しくださり、感謝しています。

どうもありがとうございました!

【vol.79|マンマのレシピ】コウイカの詰め物

【プーリア州】プーリア料理の真髄を感じさせる一品

【vol.78|マンマのレシピ】馬肉ロールのトマト煮

【プーリア州】シンプルだがじっくり煮込むと深い味わいが出る一品

サルデーニャ島の老舗ワイナリー セッラ&モスカ Presented by モンテ物産

イタリア半島の西側にサルデーニャ島がある。日本での知名度はシチリア島の陰に隠れがちだが、海岸には素晴らしいビーチが並び、ヨーロッパでは夏になるとセレブ達がこぞって集うバカンス地として有名だ。実は歴史も長く、紀元前18世紀頃から高度な文明があったことが多くの遺跡の発見でわかっている。

▲バカンス地として人気の高いサルデーニャの美しい風景

そんなサルデーニャ島で100年以上の歴史を誇るワイナリーがセッラ&モスカ社だ。イタリア語での読み方はセッラ・エ・モスカ。創業は1899年までさかのぼる。

▲エノロゴのジョヴァンニさん

「まずはこうやってサルデーニャと我々のワイナリーをご紹介できるのをとても嬉しく思います。サルデーニャ島という場所柄、イタリアでもなかなか直接お客様にワイナリーを見て頂くことが無いので・・・ましてや日本のお客様にご案内できるのはとても素晴らしい機会ですから。」

ワイナリーとしては少し変わった創業経緯がある。

「セッラ&モスカ社は実はもともと1899年に苗木屋として創業しています。ちょうどサルデーニャ島にも一部にフィロキセラ(※)の被害が出始めていた頃ですね。セッラ&モスカ社は病害に強いアメリカ産の台木にヨーロッパのブドウ品種を接木する苗木作りからスタートしました。その当時は1,600種類以上のブドウ品種のクローン苗木を作って売っていたんですよ。創業から3年後の1902年にはワイン造りも開始して、拡張を重ねながらワイナリーが大きくなりました。」

※日本名ブドウネアブラムシ。耐性のないヨーロッパ原産のブドウ樹に瘤を生成し、ブドウ樹の生育を阻害する昆虫による病害。

案内して頂くと、まず驚かされるのはワイナリーの規模の大きさだ。巨大な醸造施設に加え、ワイナリーの周りに650ヘクタールの広大な土地を持ち、そのうち550ヘクタールがブドウ畑。残りの100ヘクタールは自然公園として残し、生物多様性を保ちながらブドウ畑で100%有機栽培を行っている。さらにサルデーニャ北側のガッルーラ地区の畑では“モンテオーロ”ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ(ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラはサルデーニャ唯一のDOCG格付ワイン)、サルデーニャ南西側のスルチス地区の畑では“テッレラーレ”カリニャーノ・デル・スルチス・リゼルヴァを造っている。

▲広大なブドウ畑

「セッラ&モスカ社の特徴は、苗木屋の経験に基づく知識や畑でのブドウの木の扱いにあります。例えば、ガッルーラ地区やスルチス地区の我々の畑は砂質土壌ですが、サルデーニャではこうした砂質土壌の畑にはフィロキセラの被害は届いていないんです。そのため私達はこういった畑では台木を導入せず、いまだに接木をしていないオリジナルの根を持ったブドウの木から収穫を行っています。やはり接木はどうしても根からの栄養を100%果実まで運べていないように思います。オリジナルの根を持ったブドウの木から出来るワインは、よりいっそう複雑味を持っていますね。」

▲接ぎ木のされていない、スルチス地区のブドウの木

ジョヴァンニさんにガッルーラ地区の畑もご案内して頂いたが、標高280~300mとガッルーラ地区の中でも少し小高い丘の上にあり、他のワイナリーの同地区の畑が平野部にあるのに比べ昼夜の寒暖差の出やすい、白ワイン造りには理想的な環境だ。またスルチス地区の畑も実際、非常にきめ細かな砂質土壌で構成されている。

「ワイナリーの周りの畑では大規模な土壌改革を行いました。この場所は一層目の表層土壌を1メートル弱掘ると二層目に硬い砂岩の一枚岩があり、ブドウの木がそれ以上根を伸ばせないことがわかったからです。そこで二層目の砂岩層を掘り出し、三層目にあった砂質土壌も掘り起こして、二層目だった砂岩層と三層目の砂質土壌の埋める順番を逆にしたのです。砂岩層は厚さ1.5m程。大変な作業で、一部の畑ではこの作業が未だに続けられています。」

ジョヴァンニさんが説明しながら掘り出した砂岩を見せてくれたが、あまりの大きさに驚かされた。

紳士的で物静かな雰囲気のジョヴァンニさんだが、話し始めると説明したい気持ちがほとばしる様な饒舌さ。そんな彼に最後に、セッラ&モスカ社のワインの魅力を聞いた。

「セッラ&モスカ社のワインの特徴は、エレガントさです。サルデーニャのワイン、と言うと暑い気候の下で作られる糖度の高い、味わいが濃いワインと思われがちですが、私達の造る土着品種の赤ワイン“カンノナウ・ディ・サルデーニャ”を一度飲んでみて欲しいですね。ピノ・ネーロやネッビオーロを思い起こさせる透明感のある色合いとともに、味わいの中にエレガンスを感じてもらえることと確信していますから。」

▲左から、“モンテーロ”ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ、“テッレラーレ”カリニャーノ・デル・スルチス・リゼルヴァ、“タンカ・ファッラ”、 “マルケーゼ・ディ・ヴィッラマリーナ”

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼セッラ&モスカ社の詳細はこちら▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/sellamosca.html

そんなサルデーニャ島で100年以上の歴史を誇るワイナリーがセッラ&モスカ社だ。イタリア語での読み方はセッラ・エ・モスカ。創業は1899年までさかのぼる。

「まずはこうやってサルデーニャと我々のワイナリーをご紹介できるのをとても嬉しく思います。サルデーニャ島という場所柄、イタリアでもなかなか直接お客様にワイナリーを見て頂くことが無いので・・・ましてや日本のお客様にご案内できるのはとても素晴らしい機会ですから。」

ワイナリーとしては少し変わった創業経緯がある。

「セッラ&モスカ社は実はもともと1899年に苗木屋として創業しています。ちょうどサルデーニャ島にも一部にフィロキセラ(※)の被害が出始めていた頃ですね。セッラ&モスカ社は病害に強いアメリカ産の台木にヨーロッパのブドウ品種を接木する苗木作りからスタートしました。その当時は1,600種類以上のブドウ品種のクローン苗木を作って売っていたんですよ。創業から3年後の1902年にはワイン造りも開始して、拡張を重ねながらワイナリーが大きくなりました。」

※日本名ブドウネアブラムシ。耐性のないヨーロッパ原産のブドウ樹に瘤を生成し、ブドウ樹の生育を阻害する昆虫による病害。

案内して頂くと、まず驚かされるのはワイナリーの規模の大きさだ。巨大な醸造施設に加え、ワイナリーの周りに650ヘクタールの広大な土地を持ち、そのうち550ヘクタールがブドウ畑。残りの100ヘクタールは自然公園として残し、生物多様性を保ちながらブドウ畑で100%有機栽培を行っている。さらにサルデーニャ北側のガッルーラ地区の畑では“モンテオーロ”ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ(ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラはサルデーニャ唯一のDOCG格付ワイン)、サルデーニャ南西側のスルチス地区の畑では“テッレラーレ”カリニャーノ・デル・スルチス・リゼルヴァを造っている。

「セッラ&モスカ社の特徴は、苗木屋の経験に基づく知識や畑でのブドウの木の扱いにあります。例えば、ガッルーラ地区やスルチス地区の我々の畑は砂質土壌ですが、サルデーニャではこうした砂質土壌の畑にはフィロキセラの被害は届いていないんです。そのため私達はこういった畑では台木を導入せず、いまだに接木をしていないオリジナルの根を持ったブドウの木から収穫を行っています。やはり接木はどうしても根からの栄養を100%果実まで運べていないように思います。オリジナルの根を持ったブドウの木から出来るワインは、よりいっそう複雑味を持っていますね。」

ジョヴァンニさんにガッルーラ地区の畑もご案内して頂いたが、標高280~300mとガッルーラ地区の中でも少し小高い丘の上にあり、他のワイナリーの同地区の畑が平野部にあるのに比べ昼夜の寒暖差の出やすい、白ワイン造りには理想的な環境だ。またスルチス地区の畑も実際、非常にきめ細かな砂質土壌で構成されている。

「ワイナリーの周りの畑では大規模な土壌改革を行いました。この場所は一層目の表層土壌を1メートル弱掘ると二層目に硬い砂岩の一枚岩があり、ブドウの木がそれ以上根を伸ばせないことがわかったからです。そこで二層目の砂岩層を掘り出し、三層目にあった砂質土壌も掘り起こして、二層目だった砂岩層と三層目の砂質土壌の埋める順番を逆にしたのです。砂岩層は厚さ1.5m程。大変な作業で、一部の畑ではこの作業が未だに続けられています。」

ジョヴァンニさんが説明しながら掘り出した砂岩を見せてくれたが、あまりの大きさに驚かされた。

紳士的で物静かな雰囲気のジョヴァンニさんだが、話し始めると説明したい気持ちがほとばしる様な饒舌さ。そんな彼に最後に、セッラ&モスカ社のワインの魅力を聞いた。

「セッラ&モスカ社のワインの特徴は、エレガントさです。サルデーニャのワイン、と言うと暑い気候の下で作られる糖度の高い、味わいが濃いワインと思われがちですが、私達の造る土着品種の赤ワイン“カンノナウ・ディ・サルデーニャ”を一度飲んでみて欲しいですね。ピノ・ネーロやネッビオーロを思い起こさせる透明感のある色合いとともに、味わいの中にエレガンスを感じてもらえることと確信していますから。」

http://www.montebussan.co.jp/

▼セッラ&モスカ社の詳細はこちら▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/sellamosca.html

\12/14~16開催/マンマの料理フェスタ2017クリスマス@KITTE MARUNOUCHI

このたび丸の内にある商業施設「KITTE」で展開されるクリスマスイベント「WHITE KITTE」の一環で、

マンマの料理フェスタとクリスマスマーケットを開催することになりました。

開催は12月14日(木)〜16日(土)の3日間。

来日するマンマはピエモンテ州バローロからマリアグラッアァさん(本誌vol.7登場)と、

ヴェネト州ヴァルドッビアーデネのカリンさん(本誌Vol.31登場)のお二人。

▲写真左:ピエモンテ州バローロからマリアグラッアァさん/写真右:ヴェネト州ヴァルドッビアーデネのカリン

マリアグラッアァさんは、2012年に赤穂で開催した第1回の時にも来日してくれたので、今回は2回目です。その時の記事はこちらから。

バローロ村の小さな肉屋を家族で営んでいます。

その店で彼女が作って販売しているアニョロティ・ダル・プリンとタヤリンは知る人ぞ知る評判の味。

村の祭りには彼女の味は欠かせないとか。生のサルシッチャを持ってこれないのが残念(><)

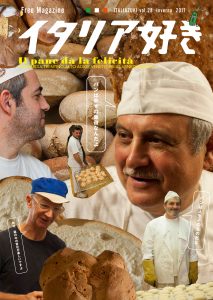

カリンさんは、こちらもワインの銘醸地ヴェネト州ヴァルドヴッィアーデネから、100年前の薪釜を使って焼くパン屋の素敵なマンマ。パン屋の記事は本誌vol.28に、マンマのレシピとして紹介しているのは本誌vol.31に詳しく紹介しています。できればご主人も一緒に来て薪窯でパンも焼いてほしいけど……

冬、クリスマスにふさわしいマンマの郷土料理を提供してくれます。

そして今回マンマの料理を、仕込みから当日のキッチンカーでの調理まで「PACIOCCONE GINZA SALUMERIA」の高橋シェフを始めとするチームでサポートしてくれます。

◆出展店舗情報◆

煌びやかなイルミネーションを楽しみながら、マンマの料理でホッコリしませんか。

”イタリア好き”の皆さまのお越しをお待ちしております。

▲1Fアトリウム クリスマスツリー

KITTEの1F南側テラスにてクリスマスマーケット開催!

日程:12月14日(木)〜16日(土)

時間:11:30 〜 21:00

場所:KITTE MARUNOUCHI 南側テラス

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

▶アクセス詳細はこちらから

マンマの料理フェスタとクリスマスマーケットを開催することになりました。

開催は12月14日(木)〜16日(土)の3日間。

来日するマンマはピエモンテ州バローロからマリアグラッアァさん(本誌vol.7登場)と、

ヴェネト州ヴァルドッビアーデネのカリンさん(本誌Vol.31登場)のお二人。

マリアグラッアァさんは、2012年に赤穂で開催した第1回の時にも来日してくれたので、今回は2回目です。その時の記事はこちらから。

バローロ村の小さな肉屋を家族で営んでいます。

その店で彼女が作って販売しているアニョロティ・ダル・プリンとタヤリンは知る人ぞ知る評判の味。

村の祭りには彼女の味は欠かせないとか。生のサルシッチャを持ってこれないのが残念(><)

カリンさんは、こちらもワインの銘醸地ヴェネト州ヴァルドヴッィアーデネから、100年前の薪釜を使って焼くパン屋の素敵なマンマ。パン屋の記事は本誌vol.28に、マンマのレシピとして紹介しているのは本誌vol.31に詳しく紹介しています。できればご主人も一緒に来て薪窯でパンも焼いてほしいけど……

冬、クリスマスにふさわしいマンマの郷土料理を提供してくれます。

そして今回マンマの料理を、仕込みから当日のキッチンカーでの調理まで「PACIOCCONE GINZA SALUMERIA」の高橋シェフを始めとするチームでサポートしてくれます。

◆出展店舗情報◆

【1】ヴェネト州マンマ カリンさんのキッチンカー: 【1】ヴェネト州マンマ カリンさんのキッチンカー:自慢”ラザニア”を披露するわ! 《 ヴェネト郷土料理のウニコ 》アンティパスト(仔牛と生ハム、ゆで卵のファルチータ)、プリモ(ポロ葱とハムのラザニア)、セコンド(越の鳥のロースト)、オプション注文でトロケットとエスプレッソのドルチェも! |

|---|

【2】ピエモンテ州マンマ マリアグラッツァさんのキッチンカー: 【2】ピエモンテ州マンマ マリアグラッツァさんのキッチンカー:自慢の”アニョロッティ・デル・プリン”を食べに来てね! 《 ピエモンテ郷土料理のウニコ 》アンティパスト(パプリカとツナの詰め物)、プリモ(アニョロッティ・デル・プリン)、セコンド(仔牛の赤ワイン煮 バローロ風)、オプション注文でボネとエスプレッソのドルチェも! |

【3】PACIOCCONE GINZA SALUMERIA: 【3】PACIOCCONE GINZA SALUMERIA:イタリアワイン、マンマのドルチェ、カッフェ、ソフトドリンクなどを販売。イタリア好きで大好評だったバンキーニのチョコラータカルダもこちらでお飲みいただけますよ。 http://www.quals.jp/del_pacioccone_salumeria/ |

【4】ヒルサイドパントリー代官山: 【4】ヒルサイドパントリー代官山:採れたての鎌倉野菜や自家製のパネトーネ、ポルチーニのフォカッチャ、イタリアワイン等をご用意して皆様のご来場をお待ちしております。 http://hillsidepantry.jp/ |

【5】Limone Limone: 【5】Limone Limone:南イタリアの伝統酒「リモンチェッロ」やグラスの販売 ひとつひとつ手描きで色付けされたサンタクロースや、ツリーのボトルのリモンチェッロ・チョコチェッロなどはギフトにもおすすめです♪ http://www.limonelimone.jp/ |

【6】BANCHINI 【6】BANCHINIイタリア最古のショコレート店「バンキーニ」チョコレート販売。今季初上陸の熱々で味わうチョコラータカルダやチョコボールもお持ちします!特にチョコラータカルダは【3】PACIOCCONE GINZA SALUMERIAブースでも味わっていただけます。 https://demeterdemetra.jp/banchini |

【7】ヴィアルバ: 【7】ヴィアルバ:ワインやオリーヴオイル、タッラーリなど郷土菓子などの販売 |

【8】Plakira 【8】Plakiraワイングラスやタンブラー、雑貨を販売。ガラスではない!新感覚のトライタン製グラス。非常に割れにくく、美しい透明感を両立した新素材アイテム。 飲み物を美味しくいただける設計です! https://www.plakira.com/ |

◀当日の会場マップはこちらをクリックしてご覧ください ◀当日の会場マップはこちらをクリックしてご覧ください |

煌びやかなイルミネーションを楽しみながら、マンマの料理でホッコリしませんか。

”イタリア好き”の皆さまのお越しをお待ちしております。

KITTEの1F南側テラスにてクリスマスマーケット開催!

日程:12月14日(木)〜16日(土)

時間:11:30 〜 21:00

場所:KITTE MARUNOUCHI 南側テラス

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

▶アクセス詳細はこちらから

【vol.77|マンマのレシピ】乾燥ソラマメのピューレと野菜の付け合せ

【プーリア州】どこをとっても至極プーリアらしい一品