【エミリア・ロマーニャ州】ココアと手打ちパスタのドルチェ

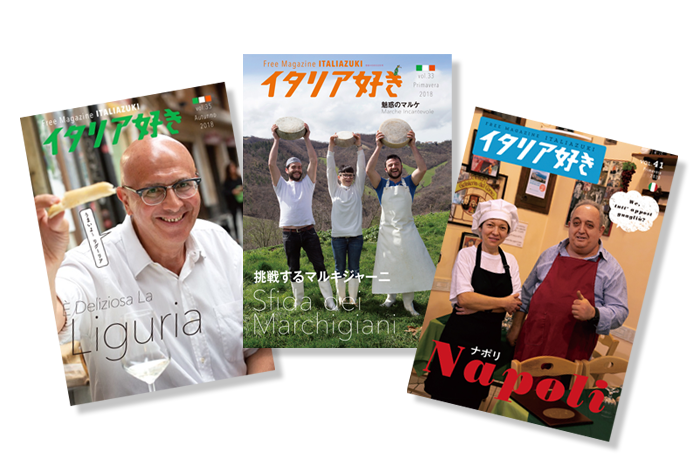

イタリア好き委員会 のすべての投稿

イベントレポート/イタリア好き、郷土料理を楽しもう!リグーリア州ジェノヴァ

イタリア20州を巡る食事会は、最新号vol.35リグーリア州をテーマに「トラットリア・ダ・テレーザ」にて11月23日に開催されました。

シェフの篠田さんは、誌面で紹介している料理を中心にメニューを構成してくれました。

これは本誌p34で紹介しているチーマ・アッラ・ジェノヴェーゼ。「いい感じでできました!」と篠田さん。

前菜のお皿に盛られてきました。こちらにはカルピオーネ、ポルペットーネ・アッラ・ジェノヴェーゼと共に。前菜からなかなかのボリュームです。

リグーリアのワインは土地柄数量も少なく、品種も限られています。その中でも篠田さんがこだわってセレクトしてくれました。

今回も満席御礼。2巡目になる州巡り食事会の皆勤賞の方、マッシモツアー参加の方、初期の頃からの読者の方、もちろん初めての方も。でも”キーワードはイタリア好き” おいしく食べて、飲んでしまえば皆さん会話も弾んで、時間もあっという間です。

こちらミネストラのペスト・ジェノヴェーゼは、篠田シェフ思い出の料理。ジェノヴァ修行時代のマンマ直伝の一品。濃厚なミネストラにパスタ、まさにマンマの味。これはうまい!

そしてもう一皿のプリモは、ペストはオーソドックスなもので、パスタがリグーリア特有のコルセッティ。丸く型を抜いた後に、スタンプを押すようにオリジナルの絵柄をパスタに刻みます。これはお店のロゴ入り。見えるかな〜?

こちらがその木型。もうリグーリアでも手作りの職人が減っているという。

セコンドの1品目。やはりジェノヴァで揚げ物は欠かせません。魚介にカルチョーフィ、それにベシャメルのフリット。

セコンドの2品目は、豚フィレのローストとポテトのピュレ。本来、リグーリアではウサギや鶏肉を食べることが多いですが、これはワインとのアッビナメントも考えて、シェフの修行先レストランで、ナターレコースのメイン料理として提供していたメニューでしめて。

さすがに相性がよかった。現地では飲んでませんけど……

ドルチェはやっぱりパンドルチェですね〜 濃厚でズッシリ。ジェラートと合わせて悪魔の味です。

スタッフの皆さんもありがとうございました。

『イタリア好き』創刊号ができた時に、篠田さんが以前勤めていたお店に偶然入った時からの付き合い。篠田さん、愛のある料理をありがとうございました。

シェフの篠田さんは、誌面で紹介している料理を中心にメニューを構成してくれました。

これは本誌p34で紹介しているチーマ・アッラ・ジェノヴェーゼ。「いい感じでできました!」と篠田さん。

前菜のお皿に盛られてきました。こちらにはカルピオーネ、ポルペットーネ・アッラ・ジェノヴェーゼと共に。前菜からなかなかのボリュームです。

リグーリアのワインは土地柄数量も少なく、品種も限られています。その中でも篠田さんがこだわってセレクトしてくれました。

今回も満席御礼。2巡目になる州巡り食事会の皆勤賞の方、マッシモツアー参加の方、初期の頃からの読者の方、もちろん初めての方も。でも”キーワードはイタリア好き” おいしく食べて、飲んでしまえば皆さん会話も弾んで、時間もあっという間です。

こちらミネストラのペスト・ジェノヴェーゼは、篠田シェフ思い出の料理。ジェノヴァ修行時代のマンマ直伝の一品。濃厚なミネストラにパスタ、まさにマンマの味。これはうまい!

そしてもう一皿のプリモは、ペストはオーソドックスなもので、パスタがリグーリア特有のコルセッティ。丸く型を抜いた後に、スタンプを押すようにオリジナルの絵柄をパスタに刻みます。これはお店のロゴ入り。見えるかな〜?

こちらがその木型。もうリグーリアでも手作りの職人が減っているという。

セコンドの1品目。やはりジェノヴァで揚げ物は欠かせません。魚介にカルチョーフィ、それにベシャメルのフリット。

セコンドの2品目は、豚フィレのローストとポテトのピュレ。本来、リグーリアではウサギや鶏肉を食べることが多いですが、これはワインとのアッビナメントも考えて、シェフの修行先レストランで、ナターレコースのメイン料理として提供していたメニューでしめて。

さすがに相性がよかった。現地では飲んでませんけど……

ドルチェはやっぱりパンドルチェですね〜 濃厚でズッシリ。ジェラートと合わせて悪魔の味です。

スタッフの皆さんもありがとうございました。

『イタリア好き』創刊号ができた時に、篠田さんが以前勤めていたお店に偶然入った時からの付き合い。篠田さん、愛のある料理をありがとうございました。

ピエモンテの偉大なワイナリー、ラ・スピネッタ社 トスカーナでの挑戦 Presented by モンテ物産

「良いワインは、良いブドウから。ワインの質は、90%がブドウ畑での仕事で決まる。」

この哲学のもと徹底したブドウの収量制限を行い、その土地を表現した類まれなワインを生み出すピエモンテの名門、ラ・スピネッタ社。イタリアワインガイドのガンベロ・ロッソ誌では、最高評価のトレビッキエーリ(3グラス)を全ワイナリーの中で3番目に数多く受賞しているスターワイナリーだ。今回は、2001年よりスタートしたそのラ・スピネッタ社のトスカーナワインについて話したい。

ラ・スピネッタ社が誕生したのは1977年。現オーナーのリヴェッティ3兄弟の両親、ジュゼッペとリディアがピエモンテ州バルバレスコのエリア近く、アスティ県カスタニョーレ・デッレ・ランツェの村で甘口発泡のモスカート・ダスティ造りから始めた。

その後1985年に、ラ・スピネッタ社が初めて手がけた赤ワインとなる、バルベーラ種を使った“カ・ディ・ピアン”をリリース。90年台後半には、3兄弟の末っ子でエノロゴ(醸造責任者)のジョルジョ・リヴェッティさんのもと、単一畑の3種のバルバレスコ、“ガッリーナ”、“スタルデリ”、“ヴァレイラーノ”で一躍脚光を浴びると、2000年に単一畑シリーズに新たに加わった”カンペ”バローロと合わせて、世界中のワインラヴァーを魅了した。ラ・スピネッタ社のワインを飲むと、生き生きとした果実の凝縮感が口の中いっぱいに広がり、幸せを感じる。

そしてそのジョルジョ・リヴェッティさんの醸造スタイルは、トスカーナにおける彼らのワインにも共通している。

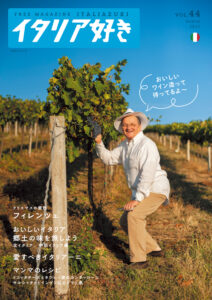

フィレンツェから西に車で1時間。ピサの南東に位置するテッリッチョラという村に、ラ・スピネッタ社のワイナリー“CASANOVA(カサノーヴァ)”がある。出迎えてくれたのは、トビア・チョニーニさん。

「ここのワイナリーの建物は、2005年に完成したもの。

ほら、あれを見てごらん、目の前に広がるブドウ畑を。もともとワイン生産地としてはあまり注目されていなかったエリアだったのだが、土壌がピエモンテに似ていて、日当たりや風通しの良さなど理想的なミクロクリマ(微気候)だったことから、リヴェッティが購入を決めたんだ。他にも、国際品種があふれるトスカーナのワインに対して、地場品種にこだわったワインを作りたかったというのも彼がこの土地に畑を購入した理由の一つだったんだよ。」

トスカーナの畑は、45ヘクタールの“カサノーヴァ・テッリッチョラ”と15ヘクタールの“カッシャーナ・テルメ”に分かれている。

“カサノーヴァ・テッリッチョラ”は、白のヴェルメンティーノ種と赤のサンジョヴェーゼ種を栽培しており、貝殻の化石を含む砂質土壌からは、エレガントで繊細なワインが生まれる。

一方“カッシャーナ・テルメ”は、赤のサンジョヴェーゼ種、プルニョーロ・ジェンティーレ種、コロリーノ種を栽培。粘土や石灰、トラヴェルティーノと呼ばれる石灰質沈殿岩を含み、骨格・ボディのしっかりとしたワインが生まれる。

この2つの畑の土壌や丘の上から見渡した風景は、ピエモンテのバローロエリアを彷彿させる。

同じエリア内でも少し場所が変われば土壌の性質も異なる点、またトスカーナは非常に長いなだらかな斜面を持つ丘が多い中で、ラ・スピネッタ社のトスカーナの畑はバローロエリアのようにいくつもの丘が連なっていることなどがその理由だろう。

ところで、ラ・スピネッタ社のラベルといえばドイツ・ルネサンス期のアルブレヒト・デューラーの「サイ」が大きくあしらわれているのがとても印象的である。

実は、案内人トビア・チョニーニさんの父親ガブリエーレさんがラベルにサイを用いるよう進めたのだ。

ガブリエーレさんはジョルジョ・リヴェッティさんの親友で、ピサで唯一のミシュラン星付きレストランのシェフでもあった。ジョルジョ・リヴェッティ氏が彼のお店に通ううちに親しくなったそう。

リヴェッティさんのトスカーナでの挑戦を近くで見ていたガブリエーレさんは、目標に向かって前に突き進むリヴェッティの姿とサイを重ねて、ラベルにサイを使うことを提案したのだそうだ。

マイナーなトスカーナの土地で、誰も作らなかった素晴らしいワイン、国際品種ではないトスカーナの地場品種によるワインを作りたい。そう思い猛進したジョルジョ・リヴェッティさんの姿が思い浮かぶ。

さて、ワイナリーの内部の話に進めていこう。

ワイナリーの中の醸造設備はとても清潔で、ワインのアルコール発酵が行われていた。

中サイズの発酵タンクが数多く並んでいる。

「ここでは、特徴の違う畑ごとにワインを醸造し、最後にそれらをブレンドするんだ。そうすることで、華やかな香り、骨格の強さなど、それぞれの特徴がそのままワインに残り、複雑なニュアンスを作り上げることができるのさ。

また、赤ワイン用の発酵は、横長の回転式タンクを導入したロータリー・ファーメンテーションです。タンクの中のステンレスの棒がアルコール発酵中にゆっくりと回り(最初は1日6回、最後は1日1回)、余計な渋みを残さず、ブドウの果皮からフレッシュな果実味をすばやく引き出します。」

冒頭で述べたようにジョルジョ・リヴェッティさんのブドウ栽培へのこだわりの一つは、ブドウの収量を低くすることだ。トスカーナでもピエモンテ同様に低い収量を保つことで、高品質で味わいのたっぷり詰まった凝縮感のあるブドウを収穫している。そしてそのブドウからタンニンなどの成分を丁寧にじっくりと発酵しながら抽出することで、凝縮した果実味とエレガントさの両方を兼ね備えたラ・スピネッタ社のワインがトスカーナでも生まれているというわけだ。

なので、同じスタイルをトスカーナのワインの味わいにも感じるのだが、ワイン畑の仕事と地場品種にこだわるラ・スピネッタ社であればこそ、このトスカーナのワインそれぞれを飲み比べるとピエモンテとは異なる品種の個性と、土壌の特徴が現れていて、とても面白い。

例えば、同社の白ワイン「ヴェルメンティーノ・トスカーナ」には、貝殻の化石などからくるキリッとしたミネラル感と白桃や洋ナシの爽やかなフルーティさを感じる。

また、上品な薄ピンク色が特徴的なロゼワイン「ロゼ・ディ・カサノーヴァ・トスカーナ」には、きれいな酸とサンジョヴェーゼ、プルニョーロ・ジェンティーレの高貴な果実味があり、単醸で作られるそれぞれの赤ワインには、それぞれの品種の個性が味わい深くエレガントに表現されている。

ラ・スピネッタ社の、高品質なワイン造りへの姿勢は常にぶれることはない。

それは、同社のトスカーナワインを一口飲むと確信に変わる。

全てのワインがラ・スピネッタ社のピエモンテワインに比肩する優れた品質を兼ね備えており、「未開の地であったエリアでのワイン造り」という彼らの挑戦が、しっかりと実を結んでいることもまたそのワインたちが教えてくれた。

前に突き進むサイとも例えられるように、熱く、まっすぐなワイン造りへの情熱を持ったジョルジョ・リヴェッティさん。ピエモンテのワインだけではない、彼の思いが注がれたトスカーナでの傑作ワインの数々を、ぜひ皆さんにも一度試してみていただきたい。

左から、

「ヴェルメンティーノ・トスカーナ」

「ロゼ・ディ・カサノーヴァ・トスカーナ」

「“イル・ネーロ・ディ・カサノーヴァ” テッレ・ディ・ピサ・サンジョヴェーゼ」

「“イル・コロリーノ・ディ・カサノーヴァ” トスカーナ・ロッソ」

「“イル・ジェンティーレ・ディ・カサノーヴァ” トスカーナ・ロッソ」

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼ラ・スピネッタ社のページはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/spinetta.html

この哲学のもと徹底したブドウの収量制限を行い、その土地を表現した類まれなワインを生み出すピエモンテの名門、ラ・スピネッタ社。イタリアワインガイドのガンベロ・ロッソ誌では、最高評価のトレビッキエーリ(3グラス)を全ワイナリーの中で3番目に数多く受賞しているスターワイナリーだ。今回は、2001年よりスタートしたそのラ・スピネッタ社のトスカーナワインについて話したい。

ラ・スピネッタ社が誕生したのは1977年。現オーナーのリヴェッティ3兄弟の両親、ジュゼッペとリディアがピエモンテ州バルバレスコのエリア近く、アスティ県カスタニョーレ・デッレ・ランツェの村で甘口発泡のモスカート・ダスティ造りから始めた。

その後1985年に、ラ・スピネッタ社が初めて手がけた赤ワインとなる、バルベーラ種を使った“カ・ディ・ピアン”をリリース。90年台後半には、3兄弟の末っ子でエノロゴ(醸造責任者)のジョルジョ・リヴェッティさんのもと、単一畑の3種のバルバレスコ、“ガッリーナ”、“スタルデリ”、“ヴァレイラーノ”で一躍脚光を浴びると、2000年に単一畑シリーズに新たに加わった”カンペ”バローロと合わせて、世界中のワインラヴァーを魅了した。ラ・スピネッタ社のワインを飲むと、生き生きとした果実の凝縮感が口の中いっぱいに広がり、幸せを感じる。

そしてそのジョルジョ・リヴェッティさんの醸造スタイルは、トスカーナにおける彼らのワインにも共通している。

フィレンツェから西に車で1時間。ピサの南東に位置するテッリッチョラという村に、ラ・スピネッタ社のワイナリー“CASANOVA(カサノーヴァ)”がある。出迎えてくれたのは、トビア・チョニーニさん。

「ここのワイナリーの建物は、2005年に完成したもの。

ほら、あれを見てごらん、目の前に広がるブドウ畑を。もともとワイン生産地としてはあまり注目されていなかったエリアだったのだが、土壌がピエモンテに似ていて、日当たりや風通しの良さなど理想的なミクロクリマ(微気候)だったことから、リヴェッティが購入を決めたんだ。他にも、国際品種があふれるトスカーナのワインに対して、地場品種にこだわったワインを作りたかったというのも彼がこの土地に畑を購入した理由の一つだったんだよ。」

トスカーナの畑は、45ヘクタールの“カサノーヴァ・テッリッチョラ”と15ヘクタールの“カッシャーナ・テルメ”に分かれている。

“カサノーヴァ・テッリッチョラ”は、白のヴェルメンティーノ種と赤のサンジョヴェーゼ種を栽培しており、貝殻の化石を含む砂質土壌からは、エレガントで繊細なワインが生まれる。

一方“カッシャーナ・テルメ”は、赤のサンジョヴェーゼ種、プルニョーロ・ジェンティーレ種、コロリーノ種を栽培。粘土や石灰、トラヴェルティーノと呼ばれる石灰質沈殿岩を含み、骨格・ボディのしっかりとしたワインが生まれる。

この2つの畑の土壌や丘の上から見渡した風景は、ピエモンテのバローロエリアを彷彿させる。

同じエリア内でも少し場所が変われば土壌の性質も異なる点、またトスカーナは非常に長いなだらかな斜面を持つ丘が多い中で、ラ・スピネッタ社のトスカーナの畑はバローロエリアのようにいくつもの丘が連なっていることなどがその理由だろう。

ところで、ラ・スピネッタ社のラベルといえばドイツ・ルネサンス期のアルブレヒト・デューラーの「サイ」が大きくあしらわれているのがとても印象的である。

実は、案内人トビア・チョニーニさんの父親ガブリエーレさんがラベルにサイを用いるよう進めたのだ。

ガブリエーレさんはジョルジョ・リヴェッティさんの親友で、ピサで唯一のミシュラン星付きレストランのシェフでもあった。ジョルジョ・リヴェッティ氏が彼のお店に通ううちに親しくなったそう。

リヴェッティさんのトスカーナでの挑戦を近くで見ていたガブリエーレさんは、目標に向かって前に突き進むリヴェッティの姿とサイを重ねて、ラベルにサイを使うことを提案したのだそうだ。

マイナーなトスカーナの土地で、誰も作らなかった素晴らしいワイン、国際品種ではないトスカーナの地場品種によるワインを作りたい。そう思い猛進したジョルジョ・リヴェッティさんの姿が思い浮かぶ。

さて、ワイナリーの内部の話に進めていこう。

ワイナリーの中の醸造設備はとても清潔で、ワインのアルコール発酵が行われていた。

中サイズの発酵タンクが数多く並んでいる。

|

|

「ここでは、特徴の違う畑ごとにワインを醸造し、最後にそれらをブレンドするんだ。そうすることで、華やかな香り、骨格の強さなど、それぞれの特徴がそのままワインに残り、複雑なニュアンスを作り上げることができるのさ。

また、赤ワイン用の発酵は、横長の回転式タンクを導入したロータリー・ファーメンテーションです。タンクの中のステンレスの棒がアルコール発酵中にゆっくりと回り(最初は1日6回、最後は1日1回)、余計な渋みを残さず、ブドウの果皮からフレッシュな果実味をすばやく引き出します。」

冒頭で述べたようにジョルジョ・リヴェッティさんのブドウ栽培へのこだわりの一つは、ブドウの収量を低くすることだ。トスカーナでもピエモンテ同様に低い収量を保つことで、高品質で味わいのたっぷり詰まった凝縮感のあるブドウを収穫している。そしてそのブドウからタンニンなどの成分を丁寧にじっくりと発酵しながら抽出することで、凝縮した果実味とエレガントさの両方を兼ね備えたラ・スピネッタ社のワインがトスカーナでも生まれているというわけだ。

なので、同じスタイルをトスカーナのワインの味わいにも感じるのだが、ワイン畑の仕事と地場品種にこだわるラ・スピネッタ社であればこそ、このトスカーナのワインそれぞれを飲み比べるとピエモンテとは異なる品種の個性と、土壌の特徴が現れていて、とても面白い。

例えば、同社の白ワイン「ヴェルメンティーノ・トスカーナ」には、貝殻の化石などからくるキリッとしたミネラル感と白桃や洋ナシの爽やかなフルーティさを感じる。

また、上品な薄ピンク色が特徴的なロゼワイン「ロゼ・ディ・カサノーヴァ・トスカーナ」には、きれいな酸とサンジョヴェーゼ、プルニョーロ・ジェンティーレの高貴な果実味があり、単醸で作られるそれぞれの赤ワインには、それぞれの品種の個性が味わい深くエレガントに表現されている。

ラ・スピネッタ社の、高品質なワイン造りへの姿勢は常にぶれることはない。

それは、同社のトスカーナワインを一口飲むと確信に変わる。

全てのワインがラ・スピネッタ社のピエモンテワインに比肩する優れた品質を兼ね備えており、「未開の地であったエリアでのワイン造り」という彼らの挑戦が、しっかりと実を結んでいることもまたそのワインたちが教えてくれた。

前に突き進むサイとも例えられるように、熱く、まっすぐなワイン造りへの情熱を持ったジョルジョ・リヴェッティさん。ピエモンテのワインだけではない、彼の思いが注がれたトスカーナでの傑作ワインの数々を、ぜひ皆さんにも一度試してみていただきたい。

左から、

「ヴェルメンティーノ・トスカーナ」

「ロゼ・ディ・カサノーヴァ・トスカーナ」

「“イル・ネーロ・ディ・カサノーヴァ” テッレ・ディ・ピサ・サンジョヴェーゼ」

「“イル・コロリーノ・ディ・カサノーヴァ” トスカーナ・ロッソ」

「“イル・ジェンティーレ・ディ・カサノーヴァ” トスカーナ・ロッソ」

http://www.montebussan.co.jp/

▼ラ・スピネッタ社のページはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/wine/spinetta.html

【vol.101|マンマのレシピ】インゲン豆のマルタリアーティ

【エミリア・ロマーニャ州】モデナ地域で昔から伝わる一品

新規購読申込プレゼントキャンペーン♪

いつもご愛読ありがとうございます。

お届けは最新号Vol.35リグーリア特集よりお届けさせていただきます!

カレンダーは無くなり次第終了となりますのでお早めに!

読者の方、店舗の方からの応援と、ご協力をいただき、できる限り読者の皆様に楽しく、喜んでいただける内容を保ちながら、イタリアの魅力を長く発信していきたいと考えています。

お申込みお待ちしています!

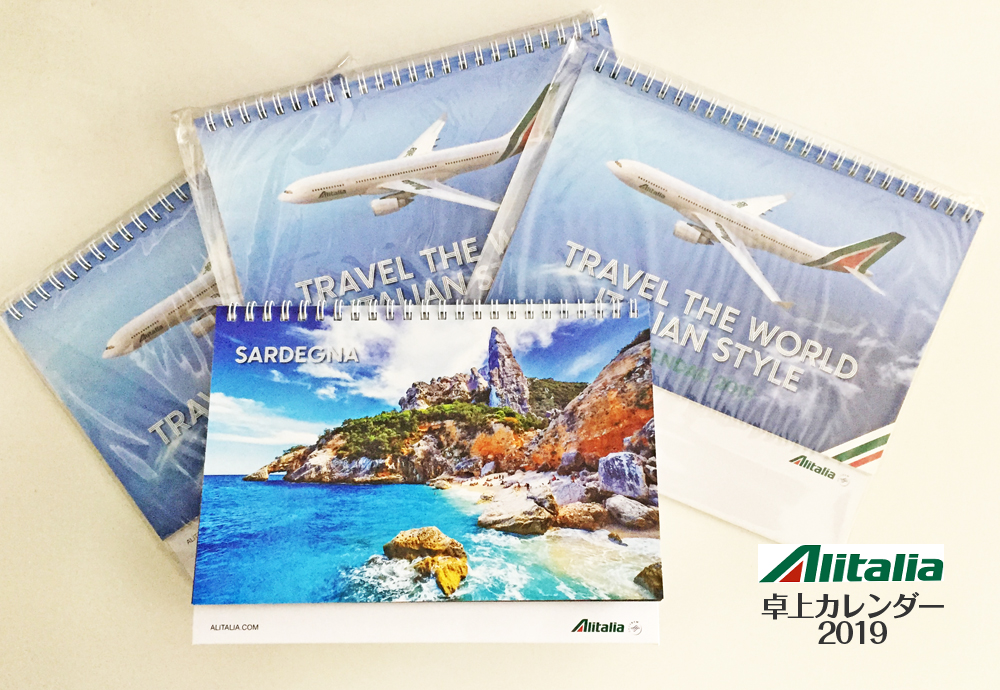

今なら、新規読者会員にお申込みいただくと、『イタリア好き』バックナンバーと合わせて「アリタリア‐イタリア航空 2019年度版カレンダー」をプレゼント!

2019年度版カレンダーは、毎月イタリア各地の絶景をお楽しみいただけますよ。お届けは最新号Vol.35リグーリア特集よりお届けさせていただきます!

カレンダーは無くなり次第終了となりますのでお早めに!

イタリア好き委員会では、読者様、設置店舗様向けとして「イタリアズッキーニクラブ」「イタリアズッキーニパートナーズ」を発足しています。

会員の方は、フリーマガジン『イタリア好き』の応援団だと思っています。

『イタリア好き』は作り手が、楽しみ、好きなこと、感じたことを発信する雑誌だからです。

そして、どこで入手できるの?自分の地域に置いてある場所がない、定期購読をしたいなど。

そんな希望にも応えられるよう、このような形態をとらせていただいています。

ぜひこの機会に『イタリア好き』を購読、または設置いただける配布店舗会員にお申込みください。

《 お申込みはこちらから! 》

☆イタリアズッキーニクラブ(読者会員):バックナンバー3冊もれなくプレゼント

☆イタリアズッキーニパートナーズ(配布店舗):バックナンバー30冊をもれなくプレゼント

会員の方は、フリーマガジン『イタリア好き』の応援団だと思っています。

『イタリア好き』は作り手が、楽しみ、好きなこと、感じたことを発信する雑誌だからです。

そして、どこで入手できるの?自分の地域に置いてある場所がない、定期購読をしたいなど。

そんな希望にも応えられるよう、このような形態をとらせていただいています。

ぜひこの機会に『イタリア好き』を購読、または設置いただける配布店舗会員にお申込みください。

《 お申込みはこちらから! 》

☆イタリアズッキーニクラブ(読者会員):バックナンバー3冊もれなくプレゼント

☆イタリアズッキーニパートナーズ(配布店舗):バックナンバー30冊をもれなくプレゼント

読者の方、店舗の方からの応援と、ご協力をいただき、できる限り読者の皆様に楽しく、喜んでいただける内容を保ちながら、イタリアの魅力を長く発信していきたいと考えています。

お申込みお待ちしています!

《 会員限定 》[プレゼント]アリタリア‐イタリア航空 2019年度版カレンダー

たくさんのご応募ありがとうございます。

プレゼント応募は人数に達しましたので終了させていただきます。

いつも『イタリア好き』をご愛読いただいている、

イタリアズッキーニクラブ&ズッキーニパートナーズ&マンマのレシピ会員様へ、

先着50名様限定!

2019年度版は、毎月イタリア各地の絶景をお楽しみいただけますよ。

《 お申込み方法 》

ご希望の方は、「カートに入れる」ボタンをクリックしてお申込みください。

プレゼントですので、料金・送料は発生いたしません。

【注意事項】

※お申込みはお一人様1回のみでお願いします。

※非会員の方のご応募、会員期間が切れている方のお申込みは無効となります。

※応募は必ずご登録者様のお名前・メールアドレスにてお申込みください。

※応募時にお届け先ご住所(ご登録住所)のご確認をお願いします。

住所変更により返送されてきた場合の再発送は致しませんのでご了承ください。

※メール便でのお届け、ポストへの投函となります。

ご応募お待ちしています!

提供:アリタリア‐イタリア航空

プレゼント応募は人数に達しましたので終了させていただきます。

いつも『イタリア好き』をご愛読いただいている、

イタリアズッキーニクラブ&ズッキーニパートナーズ&マンマのレシピ会員様へ、

先着50名様限定!

「アリタリア‐イタリア航空 2019年度版カレンダー」をプレゼント!

2019年度版は、毎月イタリア各地の絶景をお楽しみいただけますよ。

《 お申込み方法 》

ご希望の方は、「カートに入れる」ボタンをクリックしてお申込みください。

プレゼントですので、料金・送料は発生いたしません。

【注意事項】

※お申込みはお一人様1回のみでお願いします。

※非会員の方のご応募、会員期間が切れている方のお申込みは無効となります。

※応募は必ずご登録者様のお名前・メールアドレスにてお申込みください。

※応募時にお届け先ご住所(ご登録住所)のご確認をお願いします。

住所変更により返送されてきた場合の再発送は致しませんのでご了承ください。

※メール便でのお届け、ポストへの投函となります。

ご応募お待ちしています!

提供:アリタリア‐イタリア航空

在庫なし

【vol.100|マンマのレシピ】皇帝のスープ

【エミリア・ロマーニャ州】焼き上がりの香りに誘われる一品

パスタ生産者“マンチーニ” 2018小麦収穫 Presented by モンテ物産

11月になるとイタリアでは、パスタ用硬質小麦の種まきが行われる。収穫は年に1回だけで、毎年6月から7月上旬。今年は運よく7月に、自社小麦を栽培するマンチーニ社の収穫に立ち会うことができたので、その時の様子をレポートしたい。

マンチーニ社は、地図で見るとイタリア中部の右側、アドリア海に面したマルケ州の丘陵地帯にある。マルケ州は、上にエミリア・ロマーニャ州、下にアブルッツォ州、左側にウンブリア州とラツィオ州が接している場所だ。

当日出迎えてくれたのは、社長のマッシモさん。

「やあ、よく来たね! 収穫の時期に間に合って本当によかったよ。」

彼がマンチーニ社の創業者。年齢は50才。とても若く見える。美味しいパスタを食べて続けていると肌ツヤが良くなるのかもしれない。

「僕は、32才で実家の小麦畑を継いで、パスタ作りを始めたんだ。元々は僕の祖父、マリアーノが1938年に農業会社を立ち上げたことに、マンチーニ社の起源がある。祖父の持っていた7ヘクタールの小麦畑は、父のジュゼッペによって70ヘクタールにまで増やされた。僕は大学時代に小麦栽培とパスタ作りの研究を行い、自分のパスタ会社を立ち上げるのが夢だったんだ。そして今ここにマンチーニ社があるのさ。」

小麦畑に赴くと、一面、黄金色の穂が気持ちよさそうに風になびいている。

「今年のイタリアは、5月~6月に雨が多い日が続いた。小麦にとって、穂が付いたあとの水分は大敵で、カビなどの様々な病害や生育上の問題が起こるのではと心配していたんだ。でも幸いその後は晴天が続いたおかげで、今年も例年並みの良質な小麦が収穫できているよ!」

畑の中でマッシモさんは、両手で小麦の穂をすりつぶし、中の実を取り出して言った。

「これを取って食べてみて、とても乾燥しているのが分かるよ」

たしかに。口の中で噛むと、カリッとしてよく乾燥している。

「この乾燥が収穫の時にとても大事なんだよ。」

小麦畑では、ミエーティトレッビア(Mietitrebbia)という小麦の実だけを収穫する機械が活躍していた。前の小麦収穫部分が、横長のドリルのようになっており、両端から小麦を絡めとり、機械の中で実だけが取り除かれ、後ろから麦わらを排出するようになっている。

斜面でもおかまいなしに、ものすごい威力で進んでいく。

▲小麦を収穫するミエーティトレッビア

「ところでマンチーニ社では、実は自社小麦の品種を3種ブレンドしてパスタを作っているんだ。その3種というのは、グルテン含有量が多くパスタにしたときにアルデンテ感を強く生み出す“マエスタ種”、貧しい土地でも栽培できる丈夫な品種の“ナッザレーノ種”、そしてグルテンの質がよく、パスタにしたときに弾力を生み出すレヴァンテ種の3つなんだけど、これはなぜだと思う?

これは、一定して高品質のパスタを作り続けるためなんだ。毎年、気候は変動する。昨年のような猛暑、2014年のような涼しい年。その年その年で品種により小麦の状態も異なってくる。暑さに強い品種は南向きの日当たりのいい畑で育て、弱い品種は北向きの斜面に植える工夫をしたり、それらをうまくブレンドしたりすることで、マンチーニ社のパスタのクオリティーが保たれているのさ。」

まるでワイン造りのような考え方だ。

しかし、品質の安定だけでなく品質向上への取り組みも欠かすことはない。

彼らの所有する小麦畑の中には23種の品種を育てる実験畑があり、日々品種の研究を行い毎年改良していく。マンチーニ社の品質向上への情熱が詰まったこだわりの場所だ。

この中に来年2019年に使用予定の新しい品種があった。

その名は、Nonno Marianoノンノ・マリアーノ種。“ノンノ”はイタリア語でおじいさん。マッシモさんのおじいさんに捧げる品種だ。品種ひとつひとつに思いをこめて丁寧に品種造りに取り組めるというのも、大手メーカーではなく家族経営の彼らならではの特権といえる。

このノンノ・マリアーノ種についてマッシモさんは次のように話す。

「ノンノ・マリアーノ種はレヴァンテ種より更にグルテンの質が良いのが特徴。ノンノ・マリアーノ種を混ぜてパスタを試作したところ、モチモチした食感が増してパスタを噛んだときの跳ね返すような弾力を生み出すだけでなく、アルデンテももっと長持ちするようになったんだ。

だから来年からタイプの似たレヴァンテ種の割合を減らしながらこのノンノ・マリアーノ種を増やしていく予定だよ。

ちなみにこの品種はマンチーニ社の近くに住む農学博士オリアンナ女史と共同開発したもの。彼女は10年前からマンチーニ社の品種改良の手助けをしてくれているんだ。僕の大学時代は彼女の書いた小麦研究の本を読んだものだよ。ノンノ・マリアーノ種は、マンチーニ社の自社小麦栽培のきっかけとも言えるこの地での小麦畑を最初に作った祖父に捧げる大事な品種さ。」

パスタを構成する主要な品種を変えるというのは非常に大きな決断となるが、その決断の拠りどころとなるのは、長年の研究の積み重ねが生んだノンノ・マリアーノ種への信頼と自信だろう。

更にマンチーニのパスタで特筆すべき点は、イタリア国内のミシュラン3ッ星レストランのシェフたちに愛用されているという点にもある。

「今年からロンバルディア州のDa Vittorioに導入が決まったから、イタリアに9つあるミシュラン3ッ星レストランのうちなんと4店がマンチーニのパスタを使っていることになるんだよ」と、マッシモさんは控えめながらも誇らしげに話す。

料理だけでなく食材そのものも含めて、独自のオリジナリティを重視する星付きレストランの多くは、ありきたりの乾麺のパスタはあまり使用したがらない。

それにも関わらず、1店舗だけでなく、それだけ多くのトップレベルのシェフたちがマンチーニのパスタを使っているということは、その品質の高さや味わいが認められている証になるだろう。

乾麺の利点の一つは、トップシェフを魅了したパスタとまったく同じものを、その店の外でも体験できることである。もちろん美味しい一皿になるかどうかは料理の腕によるが、誰が袋を開けてもマルケ州で育った小麦の素晴らしい香りが鼻腔を満たしてくれるし、どう茹でても、噛んだときに口いっぱいに広がる小麦の味わいと風味を楽しむことができるだろう。

畑からこだわる真摯なパスタ作りで、多くのプロをも魅了するマンチーニ社のパスタを是非一度皆さんにも味わって頂きたい。

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼以前のマンチーニについての記事はこちら↓↓▼

https://italiazuki.com/?p=12761

▼マンチーニ社のページはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/foods/mancini.html

マンチーニ社は、地図で見るとイタリア中部の右側、アドリア海に面したマルケ州の丘陵地帯にある。マルケ州は、上にエミリア・ロマーニャ州、下にアブルッツォ州、左側にウンブリア州とラツィオ州が接している場所だ。

当日出迎えてくれたのは、社長のマッシモさん。

「やあ、よく来たね! 収穫の時期に間に合って本当によかったよ。」

彼がマンチーニ社の創業者。年齢は50才。とても若く見える。美味しいパスタを食べて続けていると肌ツヤが良くなるのかもしれない。

「僕は、32才で実家の小麦畑を継いで、パスタ作りを始めたんだ。元々は僕の祖父、マリアーノが1938年に農業会社を立ち上げたことに、マンチーニ社の起源がある。祖父の持っていた7ヘクタールの小麦畑は、父のジュゼッペによって70ヘクタールにまで増やされた。僕は大学時代に小麦栽培とパスタ作りの研究を行い、自分のパスタ会社を立ち上げるのが夢だったんだ。そして今ここにマンチーニ社があるのさ。」

小麦畑に赴くと、一面、黄金色の穂が気持ちよさそうに風になびいている。

「今年のイタリアは、5月~6月に雨が多い日が続いた。小麦にとって、穂が付いたあとの水分は大敵で、カビなどの様々な病害や生育上の問題が起こるのではと心配していたんだ。でも幸いその後は晴天が続いたおかげで、今年も例年並みの良質な小麦が収穫できているよ!」

畑の中でマッシモさんは、両手で小麦の穂をすりつぶし、中の実を取り出して言った。

「これを取って食べてみて、とても乾燥しているのが分かるよ」

|

|

「この乾燥が収穫の時にとても大事なんだよ。」

小麦畑では、ミエーティトレッビア(Mietitrebbia)という小麦の実だけを収穫する機械が活躍していた。前の小麦収穫部分が、横長のドリルのようになっており、両端から小麦を絡めとり、機械の中で実だけが取り除かれ、後ろから麦わらを排出するようになっている。

斜面でもおかまいなしに、ものすごい威力で進んでいく。

|

|

「ところでマンチーニ社では、実は自社小麦の品種を3種ブレンドしてパスタを作っているんだ。その3種というのは、グルテン含有量が多くパスタにしたときにアルデンテ感を強く生み出す“マエスタ種”、貧しい土地でも栽培できる丈夫な品種の“ナッザレーノ種”、そしてグルテンの質がよく、パスタにしたときに弾力を生み出すレヴァンテ種の3つなんだけど、これはなぜだと思う?

これは、一定して高品質のパスタを作り続けるためなんだ。毎年、気候は変動する。昨年のような猛暑、2014年のような涼しい年。その年その年で品種により小麦の状態も異なってくる。暑さに強い品種は南向きの日当たりのいい畑で育て、弱い品種は北向きの斜面に植える工夫をしたり、それらをうまくブレンドしたりすることで、マンチーニ社のパスタのクオリティーが保たれているのさ。」

まるでワイン造りのような考え方だ。

しかし、品質の安定だけでなく品質向上への取り組みも欠かすことはない。

彼らの所有する小麦畑の中には23種の品種を育てる実験畑があり、日々品種の研究を行い毎年改良していく。マンチーニ社の品質向上への情熱が詰まったこだわりの場所だ。

この中に来年2019年に使用予定の新しい品種があった。

その名は、Nonno Marianoノンノ・マリアーノ種。“ノンノ”はイタリア語でおじいさん。マッシモさんのおじいさんに捧げる品種だ。品種ひとつひとつに思いをこめて丁寧に品種造りに取り組めるというのも、大手メーカーではなく家族経営の彼らならではの特権といえる。

このノンノ・マリアーノ種についてマッシモさんは次のように話す。

「ノンノ・マリアーノ種はレヴァンテ種より更にグルテンの質が良いのが特徴。ノンノ・マリアーノ種を混ぜてパスタを試作したところ、モチモチした食感が増してパスタを噛んだときの跳ね返すような弾力を生み出すだけでなく、アルデンテももっと長持ちするようになったんだ。

だから来年からタイプの似たレヴァンテ種の割合を減らしながらこのノンノ・マリアーノ種を増やしていく予定だよ。

ちなみにこの品種はマンチーニ社の近くに住む農学博士オリアンナ女史と共同開発したもの。彼女は10年前からマンチーニ社の品種改良の手助けをしてくれているんだ。僕の大学時代は彼女の書いた小麦研究の本を読んだものだよ。ノンノ・マリアーノ種は、マンチーニ社の自社小麦栽培のきっかけとも言えるこの地での小麦畑を最初に作った祖父に捧げる大事な品種さ。」

パスタを構成する主要な品種を変えるというのは非常に大きな決断となるが、その決断の拠りどころとなるのは、長年の研究の積み重ねが生んだノンノ・マリアーノ種への信頼と自信だろう。

更にマンチーニのパスタで特筆すべき点は、イタリア国内のミシュラン3ッ星レストランのシェフたちに愛用されているという点にもある。

「今年からロンバルディア州のDa Vittorioに導入が決まったから、イタリアに9つあるミシュラン3ッ星レストランのうちなんと4店がマンチーニのパスタを使っていることになるんだよ」と、マッシモさんは控えめながらも誇らしげに話す。

料理だけでなく食材そのものも含めて、独自のオリジナリティを重視する星付きレストランの多くは、ありきたりの乾麺のパスタはあまり使用したがらない。

それにも関わらず、1店舗だけでなく、それだけ多くのトップレベルのシェフたちがマンチーニのパスタを使っているということは、その品質の高さや味わいが認められている証になるだろう。

乾麺の利点の一つは、トップシェフを魅了したパスタとまったく同じものを、その店の外でも体験できることである。もちろん美味しい一皿になるかどうかは料理の腕によるが、誰が袋を開けてもマルケ州で育った小麦の素晴らしい香りが鼻腔を満たしてくれるし、どう茹でても、噛んだときに口いっぱいに広がる小麦の味わいと風味を楽しむことができるだろう。

畑からこだわる真摯なパスタ作りで、多くのプロをも魅了するマンチーニ社のパスタを是非一度皆さんにも味わって頂きたい。

http://www.montebussan.co.jp/

▼以前のマンチーニについての記事はこちら↓↓▼

https://italiazuki.com/?p=12761

▼マンチーニ社のページはこちらから↓↓▼

http://www.montebussan.co.jp/foods/mancini.html

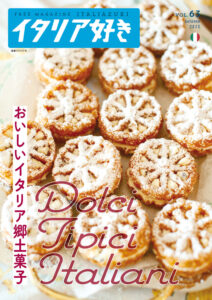

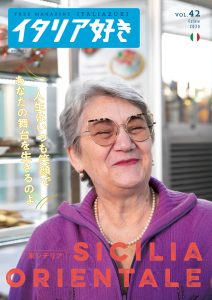

リグーリア特集

ジェノヴァの夏

本誌創刊号の取材先にリグーリアを選び、2010年2月に取材に行ったのはもう8年前のことで、それ以来のリグーリア特集である。今度は夏だ。陽差しは強く、透き通る海、パラソルはカラフルに広がり、バカンツァに訪れる人たちで溢れ、野外イベントも開かれるなど賑わう一方で、ジェノヴァの街中は意外と静かだ。そう、イタリア人の営む昔ながらの店は、シャッターが降り、こちらもバカンツァ中である。まあ、これもイタリアらしい。

ジェノヴァ・ピアッツァ・プリンチペ駅は、8年前とはずいぶん様子が変わり、明るくきれいに改装され、カフェ以外にも、寿司と中国料理の店、オーガニック料理店などもテナントとして入り、トイレは有料になっていた。駅前のコロンブス像だけは変わらず健在だ。

取材は駅から徒歩5分ほどのアパルタメントの1室を拠点として、ジェノヴァ県を中心に回った。リグーリア、ジェノヴァも何度か訪れているが、ジェノヴァ市内に腰を据えて滞在するのは初めてだ。

海洋都市として大きく栄えたジェノヴァには、多くの物資が海を渡ってやってきた。ここで育ち独自の文化として発展したものもある。ペストもその一つだろう。アフリカ系、中東系、アジア系と多くの人種が行き交い、さまざまな国の文字で書かれた看板が目立つ。その様子はパレルモや、ナポリともまた違う。

旧市街の一角には、昼間でも娼婦が立っている。その昔、長い船旅を終えた船員を待っていた名残だ。でも、路地裏を歩いていると思わぬ歴史的建造物や、古い逸話のある場所に出くわすのがおもしろい。言うまでもなく、それだけ長く、深いストーリーのある街なのだ。しかし、ピアッツァ・デ・フェッラーリに面したパラツッオに大きく「SUSHI」と書かれた看板を見た時にはかなり愕然としたが……。

そんなジェノヴァでの長い滞在を苦にさせないのは、新鮮な魚貝、特に好物のイワシをたんと食べられることだ。フリットにしても、オイル煮にしても、塩漬けをサラダ仕立てやパニーノにしても、これが実にうまい! 当然、フリットなどはよく冷えた白ワインと一緒に食べればこの上なく幸せだが、トラットリアのハウスワインは意外にもこれがヴェネトのソアヴェだったりする。それだけリグーリアは狭小で山がちな土地柄、生産量も少なく、希少なために、ハウスワインで安くたくさん提供するものではないのだ。これもリグーリアの特性を表しているだろう。

そういえばここ横浜にも、港町の文化があるなあと改めて考えた。

さあ、リグーリア、ジェノヴァの旅へどうぞ!

マッシモ松本

定期購読いただくと!

バックナンバーがもれなく3冊ついてくる!!

※どの号が届くかはお楽しみ♪

- 1年間(4回発行)2,640円(税込)

- 送料無料

『イタリア好き』バックナンバー

『イタリア好き』バックナンバーは単品でご購入いただけます。

*バックナンバー 1冊660円(税込)

【vol.99|マンマのレシピ】キノコのスカロッピーネ

【エミリア・ロマーニャ州】森の香りがする一皿

イタリア好き、郷土料理を楽しもう! リグーリア州

ご覧いただきありがとうございます。

定員に達しましたので、参加申し込みを締め切らせていただきます。

\イタリア郷土料理を巡る食事会 第4回/

11月1日発行vol.35リグーリア特集の制作がほぼ終了し、あとは印刷があがり発行を待つのみ。

そのリグーリアをテーマにした食事会を開催します。

今回は奥横浜(そういう呼び方があるかどうか)の中山にある「トラットリア・ダ・テレーザ」で開催です。

篠田シェフとの最初の出会いは、創刊号のリグーリア特集ができあがり、友人と打ち合わせと食事のために入った店(馬車道にあった)でした。そこの店のシェフが篠田さんでした。『イタリア好き』の紹介をしてリグーリア特集を見せたら、リグーリアで修行していたと言うので、意気投合し話が盛りあがりました。

その後、篠田さんは独立し、中山に修業先のマンマの名前を冠にした「トラットリア・ダ・テレーザ」をオープンして篠田さんの世界観を出して人気店となっています。

その後、篠田さんは独立し、中山に修業先のマンマの名前を冠にした「トラットリア・ダ・テレーザ」をオープンして篠田さんの世界観を出して人気店となっています。

写真は店名にもなっている、ジョルジョとテレーサと篠田シェフが2002年に16年ぶりの再会をしたときの一枚。地域での人気絶大なジェノヴァ リストランテ サンジョルジョにて

何度か『イタリア好き』のイベントにも参加してくれて、リグーリア愛に満ちた料理を提供してくれました。その篠田さんと単独でやるイベントは初めてですが、打ち合わせから熱が入っている。「リグーリアのワインを全部試飲してきましたよ」「僕が習ったペストはズッパなんですよ、これが……」など語り出したら止まりません。今から当日が楽しみです。

■日時: 11月23日(金・祝) 12:00~(11:45受付開始)

■会場: トラットリア・ダ・テレーザ

神奈川県 横浜市緑区中山町110-7

https://teresa-it.com/

■会費: <会員> 11,000円(税別)/<非会員> 13,000円(税別)

*ドリンクなどすべて込み!

(イタリアズッキーニクラブ・ズッキーニパートナーズ会員+1名まで有効)

■形式: 着席式

■定員: 20名

3連休の初日ですが、わざわざ中山まで足を運んでくる価値のある会になること間違いなし!

お料理写真はイメージとなりますが、ご期待くださいね!

皆さんの参加をお待ちしています。

■8月に開催したカラブリア食事会のレポートはこちらから

https://italiazuki.com/?p=30424

《お申込み方法》

以下の「カートに入れる」ボタンをクリックしてお進みください。

*参加条件はイタリアズッキーニクラブ・ズッキーニパートナーズ会員様とそのお連れ様1名のみとさせていただきます。

※ズッキーニクラブ、ズッキーニパートナーズ会員の方は、ログインすると会員価格でご購入いただけます(未ログインでは、非会員価格でカートに価格が表示されます)。

定員に達しましたので、参加申し込みを締め切らせていただきます。

\イタリア郷土料理を巡る食事会 第4回/

11月1日発行vol.35リグーリア特集の制作がほぼ終了し、あとは印刷があがり発行を待つのみ。

そのリグーリアをテーマにした食事会を開催します。

今回は奥横浜(そういう呼び方があるかどうか)の中山にある「トラットリア・ダ・テレーザ」で開催です。

篠田シェフとの最初の出会いは、創刊号のリグーリア特集ができあがり、友人と打ち合わせと食事のために入った店(馬車道にあった)でした。そこの店のシェフが篠田さんでした。『イタリア好き』の紹介をしてリグーリア特集を見せたら、リグーリアで修行していたと言うので、意気投合し話が盛りあがりました。

その後、篠田さんは独立し、中山に修業先のマンマの名前を冠にした「トラットリア・ダ・テレーザ」をオープンして篠田さんの世界観を出して人気店となっています。

その後、篠田さんは独立し、中山に修業先のマンマの名前を冠にした「トラットリア・ダ・テレーザ」をオープンして篠田さんの世界観を出して人気店となっています。写真は店名にもなっている、ジョルジョとテレーサと篠田シェフが2002年に16年ぶりの再会をしたときの一枚。地域での人気絶大なジェノヴァ リストランテ サンジョルジョにて

何度か『イタリア好き』のイベントにも参加してくれて、リグーリア愛に満ちた料理を提供してくれました。その篠田さんと単独でやるイベントは初めてですが、打ち合わせから熱が入っている。「リグーリアのワインを全部試飲してきましたよ」「僕が習ったペストはズッパなんですよ、これが……」など語り出したら止まりません。今から当日が楽しみです。

◆+◆+開催概要+◆+◆

神奈川県 横浜市緑区中山町110-7

https://teresa-it.com/

*ドリンクなどすべて込み!

(イタリアズッキーニクラブ・ズッキーニパートナーズ会員+1名まで有効)

3連休の初日ですが、わざわざ中山まで足を運んでくる価値のある会になること間違いなし!

お料理写真はイメージとなりますが、ご期待くださいね!

皆さんの参加をお待ちしています。

■8月に開催したカラブリア食事会のレポートはこちらから

https://italiazuki.com/?p=30424

*参加条件はイタリアズッキーニクラブ・ズッキーニパートナーズ会員様とそのお連れ様1名のみとさせていただきます。

※ズッキーニクラブ、ズッキーニパートナーズ会員の方は、ログインすると会員価格でご購入いただけます(未ログインでは、非会員価格でカートに価格が表示されます)。