南イタリアでレッドブルと言えば、プーリア州の海リゾート、ポリニャーノで開催される

クリフ・ダイビングでした。

が、2019年はこれ「レッドブル・アート・オブ・モーション2019」。世界遺産「サッシ」地区を舞台に、世界のトップアスリート18名が、パフォーマンスを競い合いました。

https://www.redbull.com/より

https://www.redbull.com/より

かっこよすぎる公式トレイラーは

こちらから。

フリーランニングって言うんですねえ。最近もマテーラの大聖堂近くでギリシア様式の壺(紀元前4C頃とみられる)が発掘されたばかりですが、2千年以上かけて築かれてきたサッシ地区の都市構造は、図らずもこの21世紀生まれの競技にぴったりです。

にわかファン、レッドブル・アート・オブ・モーション2019へ

土曜の13:30開始という、昼ご飯・命のマテーラ市民には「ありえない」時間帯と、直前までの小雨にも関わらず、特設ステージを視界におさめる良い場所はあまねく黒山の人だかり。フリーランニングという競技の、この集客力よ。

かくゆう私も、名前も知らない競技の魅力を前にしては、誘蛾灯の蛾のように、巨大モニターが設置された特設ステージ前へ。

リモンチェッロのプロセッコ&オーガニックトニック割りという不思議なドリンクを買い込んで、いざ観戦です。

初めてのフリーランニング

フリーランニングは、持ち時間90秒の間で、「difficulty 難易度」「execution 出来栄え」「flow 流れ」「creativity 創造性」「overall impression 総合的なインパクト」の5項目の総合ポイントを競う模様。

フィギュアスケートのように、パフォーマンスが終わるごとに審査員から得点が発表され、そしてフィギュアスケートのように、ルールを知らなくても、わいきゃあと盛り上がれます。

上の公式トレイラーにも出演しているNAPC2019王者のドミニク・ディ・トマーソ選手(オーストラリア)

上の公式トレイラーにも出演しているNAPC2019王者のドミニク・ディ・トマーソ選手(オーストラリア)

大柄な選手が有利というパルクールに対して、アクロバティックなフリーランニングでは小柄な選手が有利らしく、女性選手も4名いましたよ。しびれちゃいます。

日本人も得意そうだ…と適当なことを考えておりましたら、いました!ミヤザキ ユライ選手。ビデオ選考にエントリーした100人以上の中から、審査員をうならせた男子上位4名の1人とのこと。

世界中に

ライブ配信された大会の模様は、一見の価値があります。

世界遺産地区でフリーランニング 是か?非か?

サッシ地区の段々畑に屏風を並べたような都市構造が、図らずも21世紀生まれのフリーランニングに、ばしっとハマりました。

「アート・オブ・エモーション2019」を一目見ようと、世界中から愛好者やファンが多く詰めかけ、前日の夜から、町にはフリーランナーっぽい様子の若者の数が目に見えて上昇。わたしのようなザ・にわかファンも巻き込んで、大いに盛り上がりました。

その一方で、大会直後のSNSでは、「フリーランナーおよび観衆が破損した」として壊れたブロック塀や屋根瓦の写真の投稿が物議を醸しました。またサッシ・ファウンデーションという社団法人が、サッシ地区の保全の観点から、サッシ地区でのフリーランニング反対を訴えました。

それに対して、

「(1952年のサッシ地区からの立ち退き令以降)30年以上もサッシ地区など見向きもせず、荒廃させた時代もあった」

― 世界遺産登録のずっと前からサッシ地区に住んでいる友人

「建物の外壁は、壊れたら二度と換えが効かない芸術作品とは違う。補償が整えられれば、大いに賛成」

― は16年間サッシ地区に住む友人

と言う意見もありました。

これは高度に政治的な問題だ

サッシ地区が

世界遺産に加え、

パルクールやフリーランニングの聖地となるのは、長い目でみると良いことではないか?と私は考えています。

アート・オブ・エモーション2019は、マテーラはもとよりイタリア国内でも初めての開催でした。新しい試みには、ふたを開けてみてからの課題はつきものです。

これ、まず市と主催企業が、愛好者に「世界遺産であり住宅地であること」を周知徹底し、罰則と損害があった場合の補償規定を設けるなどして、クリアできないものでしょうか?

市は思い切ってプレイエリアや利用時間も限定すれば、見たい!という人もフリーランニング遭遇率が高くなります。保全協力金として、使用料を徴収するのも有りかもしれません。

左:Josh Malone選手(USA)、中央:決勝ラウンドに進出したCharles Luong選手(スイス)。終了後、興奮で鼻息の荒いおばちゃん二人にも、気さくにフォトセッションに応じてくれた。

左:Josh Malone選手(USA)、中央:決勝ラウンドに進出したCharles Luong選手(スイス)。終了後、興奮で鼻息の荒いおばちゃん二人にも、気さくにフォトセッションに応じてくれた。

問題を改善するチャンスも与えないまま、短期合理的に反対!ゆえに今後一切の大会はなし!として、将来の「フリーランナー憧れの場所」の称号を手放すには、あまりにもったいない。

新しい価値が定着するには時間がかかる

サッシ地区だって…

1945年に出版された書物の中で、ダンテの地獄編に例えられ、

1948年には国家の恥とまで言われ、

1952~1968年、政府主導で立ち退きが続き、荒廃。

1980年代の伝統文化の再評価のムーブメントを経て、

1993年には一転、世界遺産に登録。

2019年 欧州の文化の首都イヤー

「私たちはマテーラにぞっこんです」と書かれたビスケット会社の広告。Cottiは「惚れる」の他、ビスケットなどを「焼く」と言う意味があり、言葉遊びになっている。こんな広告がお目見えするのも、「マテーラ」に良いイメージがあればこそ。

「私たちはマテーラにぞっこんです」と書かれたビスケット会社の広告。Cottiは「惚れる」の他、ビスケットなどを「焼く」と言う意味があり、言葉遊びになっている。こんな広告がお目見えするのも、「マテーラ」に良いイメージがあればこそ。

そして将来「マテーラ出身です」と言えば、「ああ、フリーランニングの!」と認知されるようになれば?

開催する度に、きっとまた別の問題が持ち上がるんでしょうが、その度に微修正していったらいい。フリーランニングの是非について、20年後、30年後まで見据えた市民間の議論があるといいなと思います。

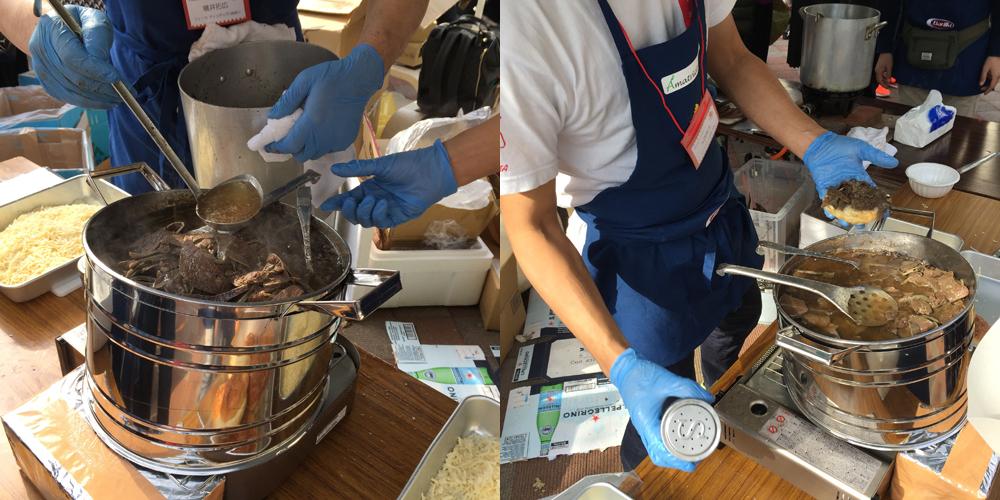

パルミジャーノレッジャーノチーズは朝晩2回絞った牛乳で作ります。前日絞った牛乳はすぐに18度以下に冷却し、次の朝まで置くと、上部に脂肪分(生クリーム)がたまります。生クリームを取り除いた牛乳に、その日の朝に絞った牛乳を混ぜ合わせ、1000L入る銅なべにいれます。

パルミジャーノレッジャーノチーズは朝晩2回絞った牛乳で作ります。前日絞った牛乳はすぐに18度以下に冷却し、次の朝まで置くと、上部に脂肪分(生クリーム)がたまります。生クリームを取り除いた牛乳に、その日の朝に絞った牛乳を混ぜ合わせ、1000L入る銅なべにいれます。 36度まで温度を上げた後、前日にチーズを作った残りのホエー(乳清とも呼ばれ牛乳の脂肪分とカゼインを取り除いた残りの黄色味がかった液体)をバケツ一杯、レンネット(凝乳酵素)を入れ50度まで加熱し、4分間経つとプディング状に固まります。それを10分後にスピーノと呼ばれる道具で細かく壊し、約一時間後ホエーと、チーズに分けます。鍋の底の固形分を麻布に入れて引き上げ、スパッと二つに分け二つのパルミジャーノレッジャーノチーズの大元が出来上がります。これをまた麻布に入れて、木の大ベラに引っ掛けて、水分を切ります。

36度まで温度を上げた後、前日にチーズを作った残りのホエー(乳清とも呼ばれ牛乳の脂肪分とカゼインを取り除いた残りの黄色味がかった液体)をバケツ一杯、レンネット(凝乳酵素)を入れ50度まで加熱し、4分間経つとプディング状に固まります。それを10分後にスピーノと呼ばれる道具で細かく壊し、約一時間後ホエーと、チーズに分けます。鍋の底の固形分を麻布に入れて引き上げ、スパッと二つに分け二つのパルミジャーノレッジャーノチーズの大元が出来上がります。これをまた麻布に入れて、木の大ベラに引っ掛けて、水分を切ります。 それをファッシエーラと呼ばれる型に入れ、夕方まで上下をひっくり返すこと3回、木の重石を置きながらしっかり水切りをした後、パルミジャーノレッジャーノチーズの刻印の元になる帯を巻いて一晩置くとしっかりパルミジャーノレッジャーノチーズの文字がチーズに刻印されます。これを上下を返しながら乾かす事3日間、次は塩水プールへ

それをファッシエーラと呼ばれる型に入れ、夕方まで上下をひっくり返すこと3回、木の重石を置きながらしっかり水切りをした後、パルミジャーノレッジャーノチーズの刻印の元になる帯を巻いて一晩置くとしっかりパルミジャーノレッジャーノチーズの文字がチーズに刻印されます。これを上下を返しながら乾かす事3日間、次は塩水プールへ パルミジャーノレッジャーノチーズの唯一の保存料は塩のみ。2/3が塩、1/3が水のこのプールで20日間しっかりと塩を染み込ませます。表面を洗浄し、いよいよ熟成庫へこの時点でのチーズの重量は50kg。

パルミジャーノレッジャーノチーズの唯一の保存料は塩のみ。2/3が塩、1/3が水のこのプールで20日間しっかりと塩を染み込ませます。表面を洗浄し、いよいよ熟成庫へこの時点でのチーズの重量は50kg。 気温17度、湿度75%の熟成庫で裏表を返しながら、週に一回表面に浮いた脂肪分をブラシで擦って綺麗に保ちます。一年経った時点で、パルミジャーノレッジャーノ協会の監査員が専門の金槌で、一つづつ丹念にチェックをし、検査が通ったものについては、パルミジャーノレッジャーノチーズの刻印が押されます。通らなかったものはすぐにパルミジャーノレッジャーノの刻印が削り取られます。どんなに熟練のチーズ職人が作っても最低5%は検査に通らないと言われています。

気温17度、湿度75%の熟成庫で裏表を返しながら、週に一回表面に浮いた脂肪分をブラシで擦って綺麗に保ちます。一年経った時点で、パルミジャーノレッジャーノ協会の監査員が専門の金槌で、一つづつ丹念にチェックをし、検査が通ったものについては、パルミジャーノレッジャーノチーズの刻印が押されます。通らなかったものはすぐにパルミジャーノレッジャーノの刻印が削り取られます。どんなに熟練のチーズ職人が作っても最低5%は検査に通らないと言われています。 その後また熟成させること一年あまり。この時点の重量は40kg

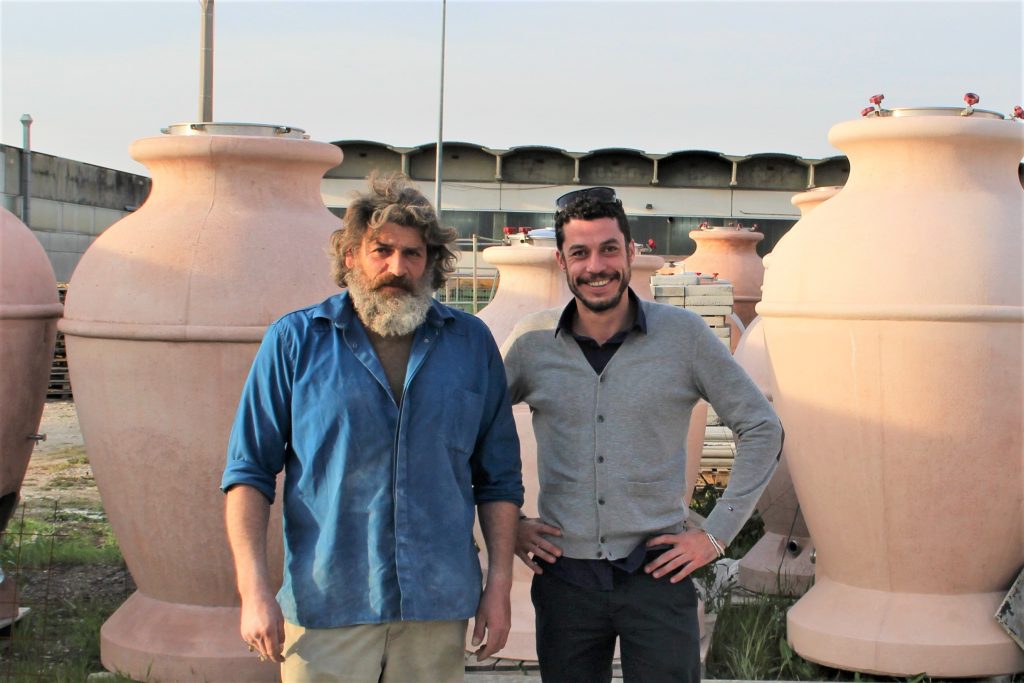

その後また熟成させること一年あまり。この時点の重量は40kg 待った無しの生き物相手に365日間、休みなく毎日チーズを作り続け、牛の飼料となる干し草ももちろんBio農法で作った牧草から作り、抗生物質などの薬や、保存添加物一切なし、また、牛舎で出たし尿、チーズ造りで出るホエーや、チーズの表面の削りカスを利用して、ビオガスから発電をしており、工場で必要な全ての電力をまかない、ビオガスを取った残りのカスは畑へ肥料として使う完全循環型の環境に優しい。そんなこだわりのチーズ工場。

待った無しの生き物相手に365日間、休みなく毎日チーズを作り続け、牛の飼料となる干し草ももちろんBio農法で作った牧草から作り、抗生物質などの薬や、保存添加物一切なし、また、牛舎で出たし尿、チーズ造りで出るホエーや、チーズの表面の削りカスを利用して、ビオガスから発電をしており、工場で必要な全ての電力をまかない、ビオガスを取った残りのカスは畑へ肥料として使う完全循環型の環境に優しい。そんなこだわりのチーズ工場。 この度イタリアはベルガモで行われたチーズ品評会Word cheese awards 2019年で、全世界3500種類以上のチーズが出品された中、レッジャーニさんの18〜22ヶ月熟成のパルミジャーノレッジャーノチーズが11位にランクインしました!

この度イタリアはベルガモで行われたチーズ品評会Word cheese awards 2019年で、全世界3500種類以上のチーズが出品された中、レッジャーニさんの18〜22ヶ月熟成のパルミジャーノレッジャーノチーズが11位にランクインしました!