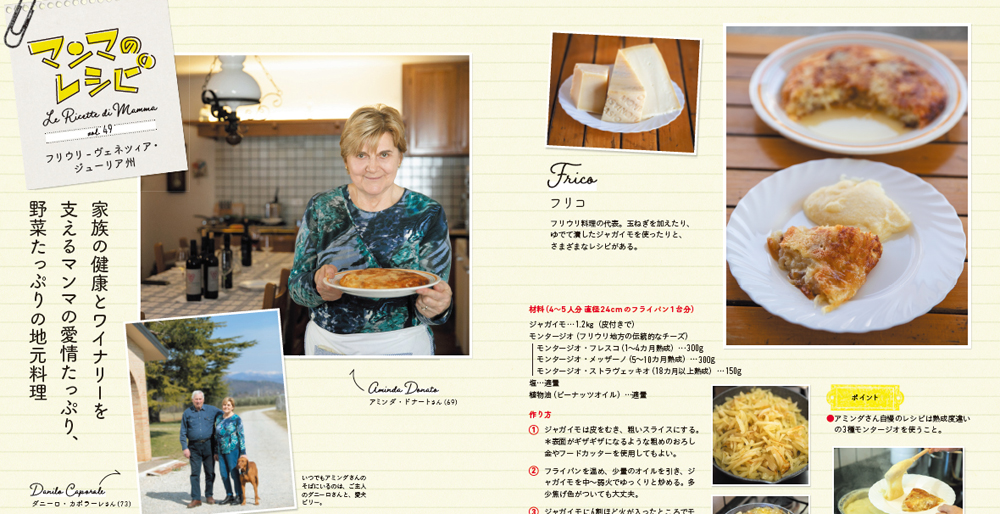

【フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州】自信満々の一品

イタリア好き委員会 のすべての投稿

イタリアの泡を牽引するフランチャコルタと“アヴァンギャルド”なモンテ・ロッサの躍進 Presented by モンテ物産

今やイタリアを代表する瓶内二次発酵の泡、”フランチャコルタ”。

シャンパーニュにも引けをとらない品質の高さでイタリアの高級スパークリングワインを牽引する存在だ。きめ細かな泡立ちと土壌由来のミネラル感、心地の良い果実味。味わってみれば誰もが「心地よい!気に入った! 」と感じるであろう人気の泡だが、生産が始まったのは1961年とその歴史は比較的新しい。

同じく瓶内二次発酵製法で造られるフランスのシャンパーニュの生産開始年は1729年、スペインのカヴァは1872年と言われていることを考えれば、その差は明らかだ。しかし、フランチャコルタは、生産開始からわずか30年後の1995年に、イタリアの瓶内二次発酵のスパークリングワインとして初めてDOCGに認定されるなど、短期間で成長を遂げている。今回は、この“フランチャコルタ”というブランド確立の一端を担ったモンテ・ロッサ社の歩みを振り返りつつ、今年5月26日に竣工式が行われた「超斬新で」「アヴァンギャルドな」新ワイナリーをご紹介したい。

モンテ・ロッサの名声を高めることに一役買ったのが、現オーナーのエマヌエーレさんが造った看板ワインの“カボション”だ。泡にこだわるエマヌエーレさんは、フランチャコルタにも「クリュ」の概念を取り入れ、*40ヶ月以上の長期にわたる瓶内二次発酵の熟成、さらには一部バリックを使用するという革新的なフランチャコルタを誕生させた。この”カボション”は2004年にイタリアワインガイドのガンベロ・ロッソ誌で年間最優秀スプマンテに選ばれた逸品だ。

*2019年に新たに誕生したカボション・フオリセリエは36ヶ月以上の熟成

モンテ・ロッサ社の生産規模は約50万本。100万本以上を世に送り出すベルルッキやカデルボスコ、ベッラヴィスタと比べると小規模だが、他社と一線を画す特徴が、「泡しか造らない」というこだわりだ。モンテ・ロッサ社は、「泡のみに専念する」ことで独自の存在感を確立したと言えるだろう。

こうして創業からの50年の間に、フランチャコルタという銘柄、そして、自社を代表する”カボション”というブランドを育んできたモンテ・ロッサ社が、次の50年、100年を見据えて新たに建設したワイナリーが5月末にお披露目された。

▲新ワイナリー正面入り口

「よく来たね!! さあ今日はこの新ワイナリー竣工式でゆっくり楽しんでいっておくれ。」

竣工式のワイナリー玄関では、オーナーのエマヌエーレさん自ら出迎えてくれた。

300名以上のゲストを招待し、挨拶にあちらこちら忙しそうながらも、その表情はとても満足気だ。盛大なパーティーでも、いつもと変わらず大好きな葉巻をくわえながら歩き回る様子に、思わずこちらも笑顔になってしまう。

新ワイナリーは730日に及ぶ工事の末にようやく完成。敷地面積7,500㎡、地下9メートルを掘り下げ重力を利用してワイン醸造を行うグラヴィティ・フローを取り入れた最新式だ。コロナによる工事の遅延もあったが、結果的に、モンテ・ロッサの創業50周年の節目でのお披露目となり、竣工式は大盛り上がりとなった。

会場ではエマヌエーレオーナーと息子のパオロが50と大きく書かれた特製フランチャコルタをゲストに提供する場面も。

ワインを提供するバーカウンターはエマヌエーレオーナー自身が大変にこだわって設計したそうだ。

通常の2倍もの奥行があるU字型の設計で、席数もその広さのわりにかなり少なく抑えられている。

「特別なフランチャコルタを飲むカウンターだからね。ゆったりとラグジュアリーなほうがいいだろう?」

カウンターそのものの広さもさることながら、目の前の大きな窓ガラス越しにはイゼオ湖の南に広がるフランチャコルタの丘陵地が見渡せ、至極の一杯が味わえるカウンターとなっている。

「この新しいワイナリーはラグジュアリーなバーカウンター以外にも、人間工学に基づいて、中で働く従業員のことを思いやった作りになっているんだ。スタッフひとりひとりのオフィスデスクも広くて、全てにおいてゆとりを持たせた構造になっている。自然光を最大限に取り入れて、排気音やモーター音などが屋内では聞こえないような工夫もこらしているんだよ。」

本当に居心地のよい空間。地上から地下への3階構造の吹き抜け式階段の天井には、自然光を採り入れる窓がある。方角を計算し、屋根のひさしを的確に配置することで、暑い直射日光は入らないようになっているようだ。大きな観葉植物を飾ることで清々しさが増し、ワイナリーのメイン空間はとても開放感にあふれている。

「環境に与える影響も考えているんだ。ほら、この最新式の発酵タンクを見てごらん。光り輝く特殊なステンレス素材を使っているんだ。表面がすごく滑らかだから掃除する時は温水と蒸気のみでOK。部屋の壁面も水が自動で流れ落ちるなめらかな設計にしたことで、洗剤を使用する必要がないんだ。」

「Dettagli fanno la differenza 細部が違い生み出すんだ。」

これは、エマヌエーレ氏のワイン造りの哲学だが、こういった環境への配慮にも彼の価値観が通じていると実感した。

雄大な空間に細心の配慮を取り入れたこだわりのワイナリーを新たに構えたモンテ・ロッサ社だが、今後、規模を拡大する予定などはあるのだろうか。

「生産本数は当面変えずに、より品質の高いフランチャコルタ造りを目指すよ。この新ワイナリーは20才になる息子のパオロや28才の甥の新たな未来の扉という意味もあるんだ。」

なるほど、小規模ながらも品質の高い泡を造るというこだわりは継承されるようだ。

もともとある醸造所は、カボション専用となり、歴史ある迎賓館としての役割も担うらしい。

竣工式のエマヌエーレさんのスピーチでは、50年のモンテ・ロッサの歴史に思いを馳せて、涙をこらえて喋れなくなるシーンがたびたび見られた。

「ここには私たちと同じようにスパークリングワインを造る生産者が多数いらっしゃっているが、私はあなたたちを決して競争相手とは思っていない。常に互いに学び合う大切な仲間だと思っている。」

こういった仲間意識もフランチャコルタというブランドが急速に発展した要因のひとつなのかもしれない。

新たなステージを迎えたモンテ・ロッサ社が造るフランチャコルタへの期待ふくらむ1日となった。これまでの50年の歴史を引継ぎ、次なる50年に向けてモンテ・ロッサ社が環境や細部にこだわりぬいたアヴァンギャルドなワイナリーで生み出されるフランチャコルタ・・・特別な日に開けて、こまやかに立ちのぼり消えていく泡を楽しみながら、無数の人との出会いや輝く未来に思いを馳せてみてはいかがでしょう。

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼モンテロッサ社はこちら↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/monterossa.html

▼モンテロッサ社のワインご購入はこちらから

https://lamoitalia.com/shopbrand/ct754

シャンパーニュにも引けをとらない品質の高さでイタリアの高級スパークリングワインを牽引する存在だ。きめ細かな泡立ちと土壌由来のミネラル感、心地の良い果実味。味わってみれば誰もが「心地よい!気に入った! 」と感じるであろう人気の泡だが、生産が始まったのは1961年とその歴史は比較的新しい。

同じく瓶内二次発酵製法で造られるフランスのシャンパーニュの生産開始年は1729年、スペインのカヴァは1872年と言われていることを考えれば、その差は明らかだ。しかし、フランチャコルタは、生産開始からわずか30年後の1995年に、イタリアの瓶内二次発酵のスパークリングワインとして初めてDOCGに認定されるなど、短期間で成長を遂げている。今回は、この“フランチャコルタ”というブランド確立の一端を担ったモンテ・ロッサ社の歩みを振り返りつつ、今年5月26日に竣工式が行われた「超斬新で」「アヴァンギャルドな」新ワイナリーをご紹介したい。

~フランチャコルタにおけるモンテ・ロッサの存在感~

モンテ・ロッサ社の創業は1972年。現オーナーの両親、パオロ&パオラ・ラボッティが立ち上げたワイナリーだ。規模は小さいながらも、品質の高さを認められ、フランチャコルタの造り手の中ではやくも重要なワイナリーとなったのだろう。1990年に発足したフランチャコルタ協会の初代会長をパオロ・ラボッティが務めたことからも、他ワイナリーからの信望があったことが伺える。モンテ・ロッサの名声を高めることに一役買ったのが、現オーナーのエマヌエーレさんが造った看板ワインの“カボション”だ。泡にこだわるエマヌエーレさんは、フランチャコルタにも「クリュ」の概念を取り入れ、*40ヶ月以上の長期にわたる瓶内二次発酵の熟成、さらには一部バリックを使用するという革新的なフランチャコルタを誕生させた。この”カボション”は2004年にイタリアワインガイドのガンベロ・ロッソ誌で年間最優秀スプマンテに選ばれた逸品だ。

*2019年に新たに誕生したカボション・フオリセリエは36ヶ月以上の熟成

モンテ・ロッサ社の生産規模は約50万本。100万本以上を世に送り出すベルルッキやカデルボスコ、ベッラヴィスタと比べると小規模だが、他社と一線を画す特徴が、「泡しか造らない」というこだわりだ。モンテ・ロッサ社は、「泡のみに専念する」ことで独自の存在感を確立したと言えるだろう。

こうして創業からの50年の間に、フランチャコルタという銘柄、そして、自社を代表する”カボション”というブランドを育んできたモンテ・ロッサ社が、次の50年、100年を見据えて新たに建設したワイナリーが5月末にお披露目された。

~これからの未来を切り開く「アヴァンギャルドな」新ワイナリー誕生~

|

|

「よく来たね!! さあ今日はこの新ワイナリー竣工式でゆっくり楽しんでいっておくれ。」

竣工式のワイナリー玄関では、オーナーのエマヌエーレさん自ら出迎えてくれた。

300名以上のゲストを招待し、挨拶にあちらこちら忙しそうながらも、その表情はとても満足気だ。盛大なパーティーでも、いつもと変わらず大好きな葉巻をくわえながら歩き回る様子に、思わずこちらも笑顔になってしまう。

新ワイナリーは730日に及ぶ工事の末にようやく完成。敷地面積7,500㎡、地下9メートルを掘り下げ重力を利用してワイン醸造を行うグラヴィティ・フローを取り入れた最新式だ。コロナによる工事の遅延もあったが、結果的に、モンテ・ロッサの創業50周年の節目でのお披露目となり、竣工式は大盛り上がりとなった。

会場ではエマヌエーレオーナーと息子のパオロが50と大きく書かれた特製フランチャコルタをゲストに提供する場面も。

ワインを提供するバーカウンターはエマヌエーレオーナー自身が大変にこだわって設計したそうだ。

通常の2倍もの奥行があるU字型の設計で、席数もその広さのわりにかなり少なく抑えられている。

「特別なフランチャコルタを飲むカウンターだからね。ゆったりとラグジュアリーなほうがいいだろう?」

カウンターそのものの広さもさることながら、目の前の大きな窓ガラス越しにはイゼオ湖の南に広がるフランチャコルタの丘陵地が見渡せ、至極の一杯が味わえるカウンターとなっている。

「この新しいワイナリーはラグジュアリーなバーカウンター以外にも、人間工学に基づいて、中で働く従業員のことを思いやった作りになっているんだ。スタッフひとりひとりのオフィスデスクも広くて、全てにおいてゆとりを持たせた構造になっている。自然光を最大限に取り入れて、排気音やモーター音などが屋内では聞こえないような工夫もこらしているんだよ。」

本当に居心地のよい空間。地上から地下への3階構造の吹き抜け式階段の天井には、自然光を採り入れる窓がある。方角を計算し、屋根のひさしを的確に配置することで、暑い直射日光は入らないようになっているようだ。大きな観葉植物を飾ることで清々しさが増し、ワイナリーのメイン空間はとても開放感にあふれている。

「環境に与える影響も考えているんだ。ほら、この最新式の発酵タンクを見てごらん。光り輝く特殊なステンレス素材を使っているんだ。表面がすごく滑らかだから掃除する時は温水と蒸気のみでOK。部屋の壁面も水が自動で流れ落ちるなめらかな設計にしたことで、洗剤を使用する必要がないんだ。」

「Dettagli fanno la differenza 細部が違い生み出すんだ。」

これは、エマヌエーレ氏のワイン造りの哲学だが、こういった環境への配慮にも彼の価値観が通じていると実感した。

雄大な空間に細心の配慮を取り入れたこだわりのワイナリーを新たに構えたモンテ・ロッサ社だが、今後、規模を拡大する予定などはあるのだろうか。

「生産本数は当面変えずに、より品質の高いフランチャコルタ造りを目指すよ。この新ワイナリーは20才になる息子のパオロや28才の甥の新たな未来の扉という意味もあるんだ。」

なるほど、小規模ながらも品質の高い泡を造るというこだわりは継承されるようだ。

もともとある醸造所は、カボション専用となり、歴史ある迎賓館としての役割も担うらしい。

竣工式のエマヌエーレさんのスピーチでは、50年のモンテ・ロッサの歴史に思いを馳せて、涙をこらえて喋れなくなるシーンがたびたび見られた。

「ここには私たちと同じようにスパークリングワインを造る生産者が多数いらっしゃっているが、私はあなたたちを決して競争相手とは思っていない。常に互いに学び合う大切な仲間だと思っている。」

こういった仲間意識もフランチャコルタというブランドが急速に発展した要因のひとつなのかもしれない。

新たなステージを迎えたモンテ・ロッサ社が造るフランチャコルタへの期待ふくらむ1日となった。これまでの50年の歴史を引継ぎ、次なる50年に向けてモンテ・ロッサ社が環境や細部にこだわりぬいたアヴァンギャルドなワイナリーで生み出されるフランチャコルタ・・・特別な日に開けて、こまやかに立ちのぼり消えていく泡を楽しみながら、無数の人との出会いや輝く未来に思いを馳せてみてはいかがでしょう。

http://www.montebussan.co.jp/

▼モンテロッサ社はこちら↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/monterossa.html

▼モンテロッサ社のワインご購入はこちらから

https://lamoitalia.com/shopbrand/ct754

【vol.201|マンマのレシピ】トンノ・デル・キャンティ

【トスカーナ州】海から遠いキャンティ地方の郷土料理

「LA TROPEA EXPERIENCE / FESTIVAL DELLA CIPOLLA ROSSA」~「イタリアで最も美しい村」トロペアの魅力に迫る旅~

はじめまして。

イタリアの緑のハート、ウンブリア州ペルージャ在住の鹿野喜志枝と申します。

今回は、去る4月29日から5月1日の3日間、カラブリア州のトロペア市で行われた食文化イベント「LA TROPEA EXPERIENCE/FESTIVAL DELLA CIPOLLA ROSSA」の様子と、そこで感じたトロペアの魅力を日本の皆さまへお届けしたく、レポートさせていただきます。

※開催終了

皆様もご存知の通り、トロペアはイタリア国営放送RAIが主催するテレビ番組企画「BORGO PIU’ BELLI D’ITALIA」で2021年度の『イタリアで最も美しい村』に選ばれた話題の街。私の住むイタリアの真ん中、ウンブリア州からは、電車を乗り継いで約8時間の旅でしたが、そんな長旅も価値あるものだと思えるほどの魅力に溢れていました。

古代ギリシア神話の舞台としても登場する事から「神々の海岸」と讃えられる白い砂浜と透き通るターコイズブルーの海。そして街のシンボル「サンタ・マリア・デッリーゾラ教会」の神秘的ともいえる美しさ。

滞在先に着いてすぐに案内されたホテルのテラスからの景色は、感動の一言でした。

https://palazzomottolatropea.com/

海岸の目の前に聳える断崖絶壁の上に広がる街並みは、トロペアならではの独特な風景。市長をはじめとする市民の努力により清潔に保たれた旧市街は中世の趣と愛らしさが残り、この街で暮らす人々の生活の営みも感じられます。

今回のイベント「La Tropea Experience/Festival della Cipolla Rossa」はトロペアを代表する特産物「Cipolla Rossa 赤玉ねぎ」を国内外に宣伝する事が第一の目的ですが、特に興味深かった点は、現場での一般客の集客のみを目的とせず、国内外からイベントに招聘された、食や健康関連のジャーナリスト、インフルエンサー、YouTuber 、海洋学者、ウェルネスサイトの運営者、マーケティングの専門誌編集者など、幅広い分野での発信力、影響力のある面々がそれぞれの立場でこのイベントのメディア発信に注力していた点でした。

街中にもイベントを盛り上げるたくさんの工夫が!

イベントの柱となったのがトロペアの海を一望できる旧市街の展望台的なカンノーネ広場に特設された会場で終日開催されていた「クッキングショー」。イタリア国内外のミシュランの三ツ星シェフや、イタリアでは誰も知っている人気シェフ、テレビやインターネットといったメディアで活躍するグルメ系インフルエンサー、そしてそこに地元カラブリアの有名店のシェフが入れ替わり立ち替わりで、赤玉ねぎを使った特製レシピを披露するという贅沢感満載の内容でした。

イタリア国内で最も有名な日本人であり、在イタリア日本国大使館公認の日本食普及親善大使も務める「ヒロさん」こと正田博彦シェフも、錚々たる面々と共にこのイベントのゲストシェフとして大活躍されていました。老若男女問わずに大人気のヒロさん、終了後もサインと写真リクエストの長蛇の列でイタリアで活躍する日本人の代表選手と言える存在です。

正田博彦シェフ・赤玉ねぎを使った天婦羅を料理しながら、日本食の豆知識や文化を織り込んだステージ!イタリアのグルメ専門チャンネルGambero Rossoの冠番組「Ciao Sono Hiro」はイタリア国内でも大人気!

別会場では海洋学者やマーケティングの専門家が開催するアカデミックなコンベンション、地元料理学校の学生を対象にした料理コンクール、さらに子どもたちのクッキングイベントなども開催され、随所でテレビやSNSを通じたメディア戦略を徹底して実行し、各々がInstagramやYouTube、インターネットサイトでイベントの様子をリアルタイムに発信していました。

TV局、そして様々なメディア関係者がイベントと通じてトロペア市の魅力を発信

これらの試みは全て、アフターコロナを見据えた今年の夏のバカンスシーズンに向け「トロペア」というカラブリア州の小さな街の風景や空気感を広く人々に伝える絶好の機会となったのは間違いありません。

また3日間のイベントで特に話題を集めたのが、トロペアの港を出港する大型ヨット船上でのライブクッキングショー。イタリア国内の多くのテレビ番組に出演し、Gambero Rossoチャンネルでも冠番組を持つ、イグレス・コレッリとマックス・マリオーラという超有名シェフの豪華共演は見応えたっぷりで、トロペア湾に停泊する船上で、軽快なトークで笑いを交えながらしっかりと一流の料理を仕上げる姿はさすがの一言でした。

イグレスシェフは「巻きす」を使っての創作料理を披露。今ではイタリアの有名シェフも、日本古来の調理道具を使いこなすのだ、とちょっと感動を覚えました。

今回、マックス・マリオーラ シェフと、イタリア・グルメ系インフルエンサーとして若手人気ナンバー1を誇るフェデリーコ・フスカ シェフに、幸いにも個人的にお話しを伺うことができました。現在や未来のイタリア料理界の担い手とも言えるお二方が「常に生産者への敬意を忘れずに、何よりもイタリアの伝統料理、家庭料理を大切にしている」と語られた事が印象的でした。

イベント期間中は、もちろん「赤玉ねぎ」を使った様々な料理を贅沢に食す日々。

ゲストシェフ達による新レシピの数々が披露され、チェントロ(旧市街)のレストランでは「赤玉ねぎ」を使った各レストランオリジナルメニューのコンテストも開催。最終日のフィナーレとして開催された晩餐会では、イベントに参加したオールスターシェフによるフルコースディナー。テーブルを囲む面々と、それぞれの料理のどこに「赤玉ねぎ」が使われているかなど話しながら、最高の料理を満喫しました。気がつけば時計の針は夜12時を回っていましたが、晩餐会は深夜になっても一向に終わる気配が無く、さすが南イタリア!笑

左・晩餐会での表彰式の様子/右・イベントのコーディネートを担当されたダニエレ・チポッリーノ氏

この「トロペア産の赤玉ねぎ」は美味しいだけではなく、身体に良いと言われる様々な効力があり、特に血中コレステロールを正常に保つ薬効には注目が集まっているそうです。確かにシェフたちのレシピはどれも唸るほどに美味しいものでしたが、生食でサラダで頂くだけでも超絶品です!

左・ツナと赤玉ねぎのサラダ、野生のフィノッキオ(フェンネル)の葉が添えられていました。

右・シンプルな野菜のみの「赤玉ねぎサラダトロペア風」

もちろんトロペアの郷土料理も堪能、海の幸と山の幸に恵まれたガストロノミーのポテンシャルの高さはやっぱり特別です。まさにここトロペアをはじめとするカラブリアは南イタリアの食の宝庫!

左・トロペアの郷土料理、手打ちパスタ「フィレイ」赤玉ねぎと炒ったパン粉のソースで絶品!

お店のオーナーが今日のおすすめの新鮮な食材を見せてくれます!

たった3日間の滞在でも、まるで長年この街に暮らしているかのように包み込まれ、イベントを通じて、南イタリアの人口6千人の小さな街の「地の利」と「人の和」の実力を実感。

歴史、伝統、文化、そしてガストロノミーとホスピタリティー、日本人である私たちの心がイタリアという国に求めている「何か」を見つける事が出来る場所だと確信しました。

少しずつ日常を取り戻しているイタリア、ぜひチャンスがあったらトロペアを訪ねてみてください。

皆さまを魅了する事、間違いなしです。

イタリアの緑のハート、ウンブリア州ペルージャ在住の鹿野喜志枝と申します。

今回は、去る4月29日から5月1日の3日間、カラブリア州のトロペア市で行われた食文化イベント「LA TROPEA EXPERIENCE/FESTIVAL DELLA CIPOLLA ROSSA」の様子と、そこで感じたトロペアの魅力を日本の皆さまへお届けしたく、レポートさせていただきます。

LA TROPEA EXPERIENCE/FESTIVAL DELLA CIPOLLA ROSSA

https://latropeaexperience.it※開催終了

皆様もご存知の通り、トロペアはイタリア国営放送RAIが主催するテレビ番組企画「BORGO PIU’ BELLI D’ITALIA」で2021年度の『イタリアで最も美しい村』に選ばれた話題の街。私の住むイタリアの真ん中、ウンブリア州からは、電車を乗り継いで約8時間の旅でしたが、そんな長旅も価値あるものだと思えるほどの魅力に溢れていました。

古代ギリシア神話の舞台としても登場する事から「神々の海岸」と讃えられる白い砂浜と透き通るターコイズブルーの海。そして街のシンボル「サンタ・マリア・デッリーゾラ教会」の神秘的ともいえる美しさ。

滞在先に着いてすぐに案内されたホテルのテラスからの景色は、感動の一言でした。

https://palazzomottolatropea.com/

海岸の目の前に聳える断崖絶壁の上に広がる街並みは、トロペアならではの独特な風景。市長をはじめとする市民の努力により清潔に保たれた旧市街は中世の趣と愛らしさが残り、この街で暮らす人々の生活の営みも感じられます。

今回のイベント「La Tropea Experience/Festival della Cipolla Rossa」はトロペアを代表する特産物「Cipolla Rossa 赤玉ねぎ」を国内外に宣伝する事が第一の目的ですが、特に興味深かった点は、現場での一般客の集客のみを目的とせず、国内外からイベントに招聘された、食や健康関連のジャーナリスト、インフルエンサー、YouTuber 、海洋学者、ウェルネスサイトの運営者、マーケティングの専門誌編集者など、幅広い分野での発信力、影響力のある面々がそれぞれの立場でこのイベントのメディア発信に注力していた点でした。

|

|

イベントの柱となったのがトロペアの海を一望できる旧市街の展望台的なカンノーネ広場に特設された会場で終日開催されていた「クッキングショー」。イタリア国内外のミシュランの三ツ星シェフや、イタリアでは誰も知っている人気シェフ、テレビやインターネットといったメディアで活躍するグルメ系インフルエンサー、そしてそこに地元カラブリアの有名店のシェフが入れ替わり立ち替わりで、赤玉ねぎを使った特製レシピを披露するという贅沢感満載の内容でした。

イタリア国内で最も有名な日本人であり、在イタリア日本国大使館公認の日本食普及親善大使も務める「ヒロさん」こと正田博彦シェフも、錚々たる面々と共にこのイベントのゲストシェフとして大活躍されていました。老若男女問わずに大人気のヒロさん、終了後もサインと写真リクエストの長蛇の列でイタリアで活躍する日本人の代表選手と言える存在です。

別会場では海洋学者やマーケティングの専門家が開催するアカデミックなコンベンション、地元料理学校の学生を対象にした料理コンクール、さらに子どもたちのクッキングイベントなども開催され、随所でテレビやSNSを通じたメディア戦略を徹底して実行し、各々がInstagramやYouTube、インターネットサイトでイベントの様子をリアルタイムに発信していました。

|

|

これらの試みは全て、アフターコロナを見据えた今年の夏のバカンスシーズンに向け「トロペア」というカラブリア州の小さな街の風景や空気感を広く人々に伝える絶好の機会となったのは間違いありません。

また3日間のイベントで特に話題を集めたのが、トロペアの港を出港する大型ヨット船上でのライブクッキングショー。イタリア国内の多くのテレビ番組に出演し、Gambero Rossoチャンネルでも冠番組を持つ、イグレス・コレッリとマックス・マリオーラという超有名シェフの豪華共演は見応えたっぷりで、トロペア湾に停泊する船上で、軽快なトークで笑いを交えながらしっかりと一流の料理を仕上げる姿はさすがの一言でした。

イグレスシェフは「巻きす」を使っての創作料理を披露。今ではイタリアの有名シェフも、日本古来の調理道具を使いこなすのだ、とちょっと感動を覚えました。

今回、マックス・マリオーラ シェフと、イタリア・グルメ系インフルエンサーとして若手人気ナンバー1を誇るフェデリーコ・フスカ シェフに、幸いにも個人的にお話しを伺うことができました。現在や未来のイタリア料理界の担い手とも言えるお二方が「常に生産者への敬意を忘れずに、何よりもイタリアの伝統料理、家庭料理を大切にしている」と語られた事が印象的でした。

イベント期間中は、もちろん「赤玉ねぎ」を使った様々な料理を贅沢に食す日々。

ゲストシェフ達による新レシピの数々が披露され、チェントロ(旧市街)のレストランでは「赤玉ねぎ」を使った各レストランオリジナルメニューのコンテストも開催。最終日のフィナーレとして開催された晩餐会では、イベントに参加したオールスターシェフによるフルコースディナー。テーブルを囲む面々と、それぞれの料理のどこに「赤玉ねぎ」が使われているかなど話しながら、最高の料理を満喫しました。気がつけば時計の針は夜12時を回っていましたが、晩餐会は深夜になっても一向に終わる気配が無く、さすが南イタリア!笑

|

|

|

|

この「トロペア産の赤玉ねぎ」は美味しいだけではなく、身体に良いと言われる様々な効力があり、特に血中コレステロールを正常に保つ薬効には注目が集まっているそうです。確かにシェフたちのレシピはどれも唸るほどに美味しいものでしたが、生食でサラダで頂くだけでも超絶品です!

|

|

右・シンプルな野菜のみの「赤玉ねぎサラダトロペア風」

もちろんトロペアの郷土料理も堪能、海の幸と山の幸に恵まれたガストロノミーのポテンシャルの高さはやっぱり特別です。まさにここトロペアをはじめとするカラブリアは南イタリアの食の宝庫!

|

|

お店のオーナーが今日のおすすめの新鮮な食材を見せてくれます!

たった3日間の滞在でも、まるで長年この街に暮らしているかのように包み込まれ、イベントを通じて、南イタリアの人口6千人の小さな街の「地の利」と「人の和」の実力を実感。

歴史、伝統、文化、そしてガストロノミーとホスピタリティー、日本人である私たちの心がイタリアという国に求めている「何か」を見つける事が出来る場所だと確信しました。

少しずつ日常を取り戻しているイタリア、ぜひチャンスがあったらトロペアを訪ねてみてください。

皆さまを魅了する事、間違いなしです。

鹿野喜志枝〈KISHIE KANO PLACIDI 〉

ウンブリア州ペルージャ在住。Placidi & De Donno SNC/ Placidinternational 代表。イタリア食材・アパレルのバイヤー、イベント・研修ツアーなどの企画・運営、出身地である山形県の「やまがた観光つや姫大使」としても活動。

ウンブリア州ペルージャ在住。Placidi & De Donno SNC/ Placidinternational 代表。イタリア食材・アパレルのバイヤー、イベント・研修ツアーなどの企画・運営、出身地である山形県の「やまがた観光つや姫大使」としても活動。

【vol.200|マンマのレシピ】ブッディノ・ディ・サヴォイアルディ

【トスカーナ州】シエナ南方アミアータ山地方の郷土菓子

【vol.199|マンマのレシピ】ピスタチオのペンネ

【シチリア州】ブロンテ産ピスタチオをふんだんに

【vol.198|マンマのレシピ】パスタ・フェリチェッリとルカーノのミートソース

【バジリカータ州】バジリカータのソースとフェリチェッリ

【vol.197|マンマのレシピ】ポテトコロッケ

【バジリカータ州】アイディアと楽しい思い出がつまったコロッケ

ミュシュラン三ツ星シェフも納得!マンチーニのカッペリーニ Presented by モンテ物産

ここ数年イタリア産小麦100%使用と謳ったパスタをイタリアでよく見かけるようになった。

イタリア産小麦は、パスタにした際に小麦の風味が前面に出るのが特徴で、さらには、自国の小麦を使って作られたパスタと聞けば、消費者も安心して食べられるであろう。

しかし、ただ単純にイタリア産の小麦を使用すればいいわけではない。

輸入小麦をうまくブレンドして作る美味しいイタリア産パスタも数多くある。重要なのは、パスタの原料にする小麦の品種特徴をきちんと把握して、最適なブレンドを行うこと。

また小麦自体の育つ環境が健全であること。

その点でイタリア随一と呼ぶことができるパスティフィーチョ(パスタ製造会社)がマンチーニ社だ。

自社で栽培した小麦(品種)を配合して作るマンチーニ社のパスタ。

暑く乾燥した年、冷涼で雨の多い年など、その年その年の環境に合わせて、暑さに強い品種、寒さや湿気に強い品種の割合を増減させながらブレンドしたセモリナ粉を使用し、毎年素晴らしく美味しいパスタを作る。

なんといっても小麦の風味が特徴的だ。

マンチーニのパスタの袋を開けた時、出来立てのパスタを口にする瞬間に感じる小麦の新鮮な香りは、はっとさせられるほど印象的だ。

そんな小麦の風味にひと際こだわりを持つマンチーニ社から新たに発売されるのが、細麺のカペッリーニだ。

日本では主に冷製パスタとして使われ、その細さから「髪の毛」という名を持つカペッリーニ。今回の訪問でその開発にこめた思いを聞かせてもらった。

まず、パスタはダイスという型を通して成型するんだけど、この時にパスタの生地を優しく押し出して成型しなくてはならない。さらに、じっくり時間をかけて乾燥させないと、この独特の歯ごたえと小麦の風味が出せないんだよね。その中でもカペッリーニはとても細いパスタだから形が崩れやすい。何度も何度も試行錯誤を繰り返した結果、マンチーニ社のこだわりを感じられるカペッリーニが出来上がったよ。」

とても嬉しそうに語るマッシモ社長。

実は表面がざらざらのブロンズダイスで作られたカペッリーニは市場にほとんど存在しない。大半のカペッリーニはテフロンで成形された表面がつるつるとしたものだ。

このざらざらとした表面と小麦の風味を存分に感じる味わいは、生パスタを思わせる。

「僕のお勧めするカペッリーニの茹で時間はまず2分。その後フライパンに移し1分間火にかけながらソースとよく絡める。適度なアルデンテに仕上がり、立ち込める小麦の風味が最高なんだよ。」

今やイタリア11店のミシュラン三ツ星レストランの内、5店舗が使用するマンチーニ社のパスタ*。そのミシュラン三ツ星シェフのひとり、アブルッツォ州ラクイラ県のイタリアンレストランRealeのシェフで、ミラノにも店を持ち、様々な活動を行う影響力のあるNiko Romitoシェフは、マンチーニのカペッリーニもさっそく店で採用することにし、トマトソースと合わせたそう。太麺のイメージが強いマンチーニのパスタだが、その愛用者であるトップシェフに受け入れられたことは、細麺のカペッリーニにもマンチーニ社のコンセプトがしっかりと反映されていること、他にはない唯一の存在のカペッリーニであることの証明とも言えるのではないだろうか。

(*)2022年4月現在

さて、お昼時。マッシモ社長が特別に呼んでくれた親友の「Signore Te Ne Ringrazi」のミケーレシェフがマンチーニ・カペッリーニをふるまってくれた。

野菜のブロードにペコリーノチーズをあわせたソースだ。

「みなさんニレの木をご存じですか?」

私はその存在自体知らなかったのですが、桜を思わせる形の淡い緑色の花びらが、爽快な春の芽吹きを感じさせるアクセントとなり、リコッタと蜂蜜の甘さと相まってなんともいえぬ幸福感を醸し出していました。そこに繊細な風味のマンチーニ社のカペッリーニがからまり、エレガントさの極みのようなパスタでした。

ところで、今回用意してくれたカペッリーニの一皿は冷製ではなく、イタリア語で言うTiepidaティエーピダ(ほんのり温かい)タイプ。冷製パスタのように水でしめることはせずに、人肌以下の温度のソースと茹で上げたパスタと合わせて絡めて作るもので、イタリアではとても人気がある。

「日本ではカペッリーニは夏の間だけ冷たくして食べるパスタだよ」と伝えるとマンチーニ社の方々は驚いた表情をされた。そう、イタリアでは冷たいパスタを食べる習慣がないのだ。しかし、マンチーニのカペッリーニは日本的に冷製パスタにしても小麦の風味が引き立つので、冷製でも熱々でも、今回のミケーレシェフのようにティエーピダ(ほんの少し暖かい)でも、一年を通じて楽しめること間違いなしだ さあ、みなさんもぜひ、お試しあれ!

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼マンチーニ社はこちら↓↓

https://www.montebussan.co.jp/foods/mancini.html

▼マンチーニのカペッリーニご購入はこちらから

https://www.camonte.com/view/item/000000001607

イタリア産小麦は、パスタにした際に小麦の風味が前面に出るのが特徴で、さらには、自国の小麦を使って作られたパスタと聞けば、消費者も安心して食べられるであろう。

しかし、ただ単純にイタリア産の小麦を使用すればいいわけではない。

輸入小麦をうまくブレンドして作る美味しいイタリア産パスタも数多くある。重要なのは、パスタの原料にする小麦の品種特徴をきちんと把握して、最適なブレンドを行うこと。

また小麦自体の育つ環境が健全であること。

その点でイタリア随一と呼ぶことができるパスティフィーチョ(パスタ製造会社)がマンチーニ社だ。

自社で栽培した小麦(品種)を配合して作るマンチーニ社のパスタ。

暑く乾燥した年、冷涼で雨の多い年など、その年その年の環境に合わせて、暑さに強い品種、寒さや湿気に強い品種の割合を増減させながらブレンドしたセモリナ粉を使用し、毎年素晴らしく美味しいパスタを作る。

なんといっても小麦の風味が特徴的だ。

マンチーニのパスタの袋を開けた時、出来立てのパスタを口にする瞬間に感じる小麦の新鮮な香りは、はっとさせられるほど印象的だ。

そんな小麦の風味にひと際こだわりを持つマンチーニ社から新たに発売されるのが、細麺のカペッリーニだ。

日本では主に冷製パスタとして使われ、その細さから「髪の毛」という名を持つカペッリーニ。今回の訪問でその開発にこめた思いを聞かせてもらった。

マッシモ社長

「太さ1.2mmのカペッリーニだけど、僕らのメインパスタであるスパゲットーニ(2.4mm)の概念を反映させたかったんだ。それはマンチーニ社のパスタ作りの基本と呼べる“歯ごたえ”と“小麦の風味”をしっかり残すということ。ところが、これを実現することがとても難しい。まず、パスタはダイスという型を通して成型するんだけど、この時にパスタの生地を優しく押し出して成型しなくてはならない。さらに、じっくり時間をかけて乾燥させないと、この独特の歯ごたえと小麦の風味が出せないんだよね。その中でもカペッリーニはとても細いパスタだから形が崩れやすい。何度も何度も試行錯誤を繰り返した結果、マンチーニ社のこだわりを感じられるカペッリーニが出来上がったよ。」

とても嬉しそうに語るマッシモ社長。

実は表面がざらざらのブロンズダイスで作られたカペッリーニは市場にほとんど存在しない。大半のカペッリーニはテフロンで成形された表面がつるつるとしたものだ。

このざらざらとした表面と小麦の風味を存分に感じる味わいは、生パスタを思わせる。

「僕のお勧めするカペッリーニの茹で時間はまず2分。その後フライパンに移し1分間火にかけながらソースとよく絡める。適度なアルデンテに仕上がり、立ち込める小麦の風味が最高なんだよ。」

今やイタリア11店のミシュラン三ツ星レストランの内、5店舗が使用するマンチーニ社のパスタ*。そのミシュラン三ツ星シェフのひとり、アブルッツォ州ラクイラ県のイタリアンレストランRealeのシェフで、ミラノにも店を持ち、様々な活動を行う影響力のあるNiko Romitoシェフは、マンチーニのカペッリーニもさっそく店で採用することにし、トマトソースと合わせたそう。太麺のイメージが強いマンチーニのパスタだが、その愛用者であるトップシェフに受け入れられたことは、細麺のカペッリーニにもマンチーニ社のコンセプトがしっかりと反映されていること、他にはない唯一の存在のカペッリーニであることの証明とも言えるのではないだろうか。

(*)2022年4月現在

さて、お昼時。マッシモ社長が特別に呼んでくれた親友の「Signore Te Ne Ringrazi」のミケーレシェフがマンチーニ・カペッリーニをふるまってくれた。

野菜のブロードにペコリーノチーズをあわせたソースだ。

「みなさんニレの木をご存じですか?」

私はその存在自体知らなかったのですが、桜を思わせる形の淡い緑色の花びらが、爽快な春の芽吹きを感じさせるアクセントとなり、リコッタと蜂蜜の甘さと相まってなんともいえぬ幸福感を醸し出していました。そこに繊細な風味のマンチーニ社のカペッリーニがからまり、エレガントさの極みのようなパスタでした。

ところで、今回用意してくれたカペッリーニの一皿は冷製ではなく、イタリア語で言うTiepidaティエーピダ(ほんのり温かい)タイプ。冷製パスタのように水でしめることはせずに、人肌以下の温度のソースと茹で上げたパスタと合わせて絡めて作るもので、イタリアではとても人気がある。

「日本ではカペッリーニは夏の間だけ冷たくして食べるパスタだよ」と伝えるとマンチーニ社の方々は驚いた表情をされた。そう、イタリアでは冷たいパスタを食べる習慣がないのだ。しかし、マンチーニのカペッリーニは日本的に冷製パスタにしても小麦の風味が引き立つので、冷製でも熱々でも、今回のミケーレシェフのようにティエーピダ(ほんの少し暖かい)でも、一年を通じて楽しめること間違いなしだ さあ、みなさんもぜひ、お試しあれ!

http://www.montebussan.co.jp/

▼マンチーニ社はこちら↓↓

https://www.montebussan.co.jp/foods/mancini.html

▼マンチーニのカペッリーニご購入はこちらから

https://www.camonte.com/view/item/000000001607

【vol.196|マンマのレシピ】アランチーネ

【シチリア州】シチリア版マンマの握り飯

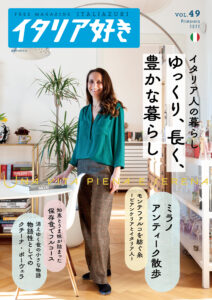

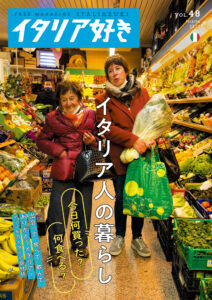

イタリア人の暮らし2

ゆっくり、長く、豊かな暮らし

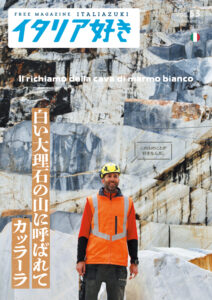

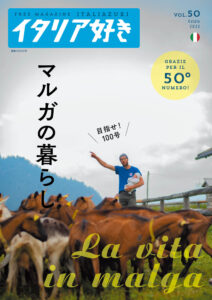

世の中はさまざまな問題を抱えている今、自分たちの暮らしを見つめなおすときかもしれない? 昔から大切にされてきたこと、社会の中での取り組み、未来へ残し受け継がれていくものなどから、今、私たちにできること、豊かな暮らし、生き方のヒントを大好きなイタリアから。大切なことを見失わないように。

雑誌『 イタリア好き 』 とは

観光情報誌とは違う、

イタリア人の日常、素顔を感じられる雑誌。

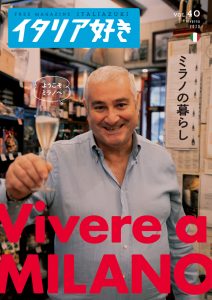

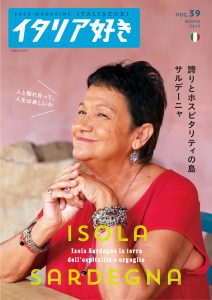

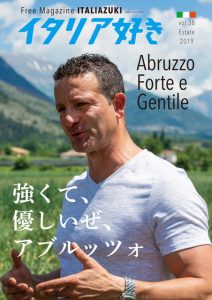

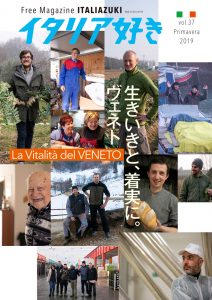

毎号、各州や一つのテーマにフォーカスし、そこに暮らす人々と食を通して、知られざる魅力を紹介。おいしさの中から見えてくるのは、人生を楽しく生きる姿かもしれません。【最新号の見どころ 】

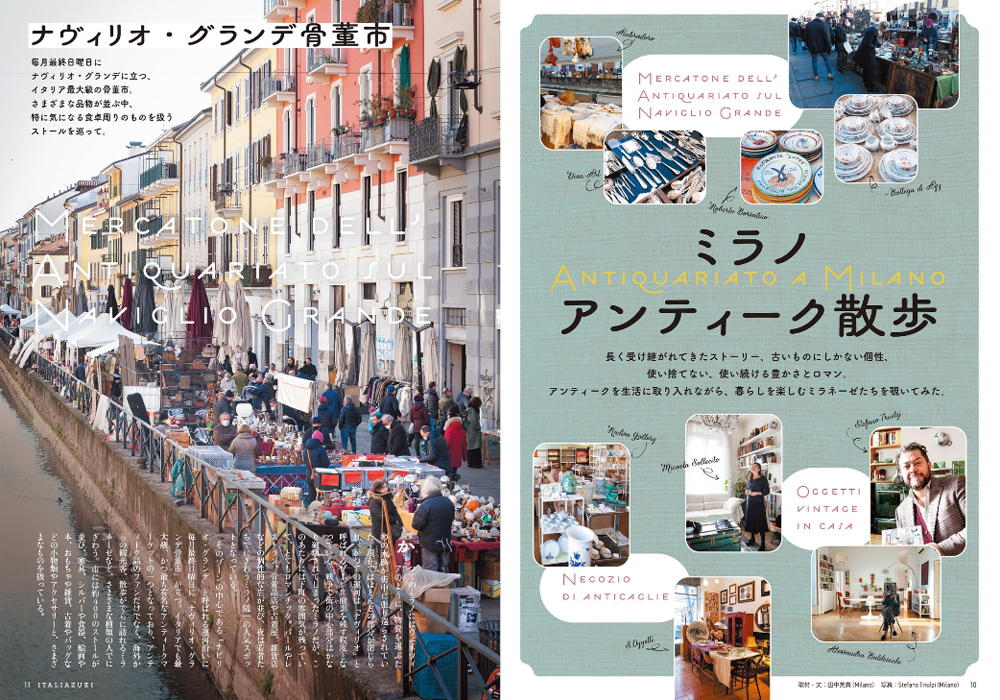

ミラノ、アンティーク散歩

長く受け継がれてきたストーリー、古いものにしかない個性、使い捨てない、使い続ける豊かさとロマン。アンティークを生活に取り入れながら、暮らしを楽しむミラネーゼたちを覗いてみた。ナヴィリオ・グランデ骨董市

毎月最終日曜日にナヴィリオ・グランデに立つ、イタリア最大級の骨董市。さまざまな品物が並ぶ中、特に気になる食卓周りのものを扱うストールを巡って。家の中のアンティーク、お気に入りの品々と暮らす

偶然出会ったもの、代々受け継がれてきたもの、時を超えて楽しみながら、お気に入りのものと暮らす心地よさ。骨董品を愛する3人のミラネーゼの部屋を覗かせてもらった。オーナーのセンスが光るアンティークショップをチェック!

年代やジャンル、テーマ別でも数多くあるミラノのアンティークショップ。オーナーの好みや得意分野でオリジナリティを発揮して、ミラネーゼに支持されている2店を紹介。モンテファルコを紡ぐ糸 ―ビアンケリアとイタリア人

イタリア人の日々の暮らしに欠かせないビアンケリア。白い布に込められた思いは母から娘へ、そしてそのまた子へ、家業としての歴史の糸はこれから紡がれる。知恵とうま味が詰まった 保存食でフルコース

それぞれの特徴、特性を踏まえて、使い方のコツをシェフのミルコさんに教えてもらった。消えゆく食の小さな物語

物語性としてのクチーナ・ポーヴェラマンマのレシピ

毎号マンマから郷土の味を教わる。今回はフリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州

連載

●イタリアのほんの小さな出来事 長本和子●イタリアワインソムリエ矢野航の 今日は何をおススメしましょうか? ランブルスコ「ソルバーラ」

●イタリア好き通信 現地コーディネイターが最旬レポート カラブリア州

●池田匡克のイタリア美食日記 3回目接種を終えたイタリア人の日常

●地方のイタリア語 愛しの豚を何と呼ぶ?

●イタリア散歩 篠利幸

など。

定期購読いただくと!

バックナンバーがもれなく3冊ついてくる!!

※どの号が届くかはお楽しみ♪

- 1年間(4回発行)2,640円(税込)

- 送料無料

『イタリア好き』バックナンバー

『イタリア好き』バックナンバーは単品でご購入いただけます。

*バックナンバー 1冊660円(税込)