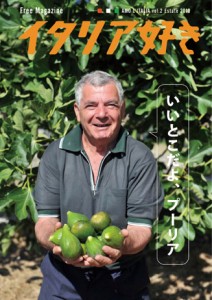

vol.34カラブリア特集の発行に伴なって、渋谷のpinosalice(ピノサリーチェ)で開催したカラブリア食事会の報告。

いつもはシチリア料理をメインとしているpinosaliceで開くことになった理由はこちらへ↓

https://italiazuki.com/?p=28997

参加者の皆さん

《当日のメニューはこちら》

Piatto dalla Calabria

Pane del pellegrino,carciofo selvatico e bruschetta con n’duja / patate e pipi

突き出し カラブリア好き

巡礼者のパーネと野生のカルチョーフィ、ンドゥイヤのブルスケッタ、ジャガイモとパプリカのソテー

巡礼者のパーネ、ンドゥイヤ、野生のカルチョーフィは、取材先から持ち帰った現地の味。

野生のカルチョーフィは、鋭い棘の皮を剥くのが大変な作業。地元でもそれをやる人が減っている。

Antipasti 1

Carpaccio di pesce marinato al pomodoro e bergamotto

白身魚のカルパッチョ トマトとベルガモット風味

すみません写真ないですが、ベルガモット風味がカラブリア風。ベルガモットはレッジョ・ディ・カラブリアの特産品。

Antipasti 2

Crocchette di melanzane,melanzane marinato alla menta

ナスのコロッケと、ナスのミントマリネ

ナスの季節はナス料理責め。色々なレシピがある。

Primo

Fileja con peperoni e cruschi alla rosamarina

パプリカ、クルスキ、ローザマリーナの自家製フィレイヤ

カラブリアらしいパスタ! 生シラスの唐辛子漬けローザマリーナ。発酵具合がいい。

Second

Polpetta ripieni di n’duja al forno arrotolati con foglie di fico

イチジクの葉で包んだポルペッテのオーブン焼き ンドゥイヤ風味

イチジクの甘い風味と、ピリ辛のンドゥイヤのハーモニー。カラブリアにはイチジクの名産地がある。

Dolce

Tartufo di Pizzo

ピッツォのタルトゥーフォ

トリュフではありません。ピッツォ・カラブロという町の名物、タルトゥーフォの形をしたジェラート。地元では大人も夢中。

柳さんのカラブリア愛の溢れる料理に満腹、満足でした!

カラブリアに行かずとも、カラブリア気分満タン。

でも、行ったらもっといいんです。

柳さん、赤松さん、福田さん、そして参加者の皆さんありがとうございました。

いつもはシチリア料理をメインとしているpinosaliceで開くことになった理由はこちらへ↓

https://italiazuki.com/?p=28997

|

|

《当日のメニューはこちら》

Piatto dalla Calabria

Pane del pellegrino,carciofo selvatico e bruschetta con n’duja / patate e pipi

突き出し カラブリア好き

巡礼者のパーネと野生のカルチョーフィ、ンドゥイヤのブルスケッタ、ジャガイモとパプリカのソテー

巡礼者のパーネ、ンドゥイヤ、野生のカルチョーフィは、取材先から持ち帰った現地の味。

野生のカルチョーフィは、鋭い棘の皮を剥くのが大変な作業。地元でもそれをやる人が減っている。

Antipasti 1

Carpaccio di pesce marinato al pomodoro e bergamotto

白身魚のカルパッチョ トマトとベルガモット風味

すみません写真ないですが、ベルガモット風味がカラブリア風。ベルガモットはレッジョ・ディ・カラブリアの特産品。

Antipasti 2

Crocchette di melanzane,melanzane marinato alla menta

ナスのコロッケと、ナスのミントマリネ

ナスの季節はナス料理責め。色々なレシピがある。

Primo

Fileja con peperoni e cruschi alla rosamarina

パプリカ、クルスキ、ローザマリーナの自家製フィレイヤ

カラブリアらしいパスタ! 生シラスの唐辛子漬けローザマリーナ。発酵具合がいい。

Second

Polpetta ripieni di n’duja al forno arrotolati con foglie di fico

イチジクの葉で包んだポルペッテのオーブン焼き ンドゥイヤ風味

イチジクの甘い風味と、ピリ辛のンドゥイヤのハーモニー。カラブリアにはイチジクの名産地がある。

Dolce

Tartufo di Pizzo

ピッツォのタルトゥーフォ

トリュフではありません。ピッツォ・カラブロという町の名物、タルトゥーフォの形をしたジェラート。地元では大人も夢中。

柳さんのカラブリア愛の溢れる料理に満腹、満足でした!

カラブリアに行かずとも、カラブリア気分満タン。

でも、行ったらもっといいんです。

柳さん、赤松さん、福田さん、そして参加者の皆さんありがとうございました。