▼2019年度は不催行となります。2020年度に同じ内容で催行予定です!お楽しみに。

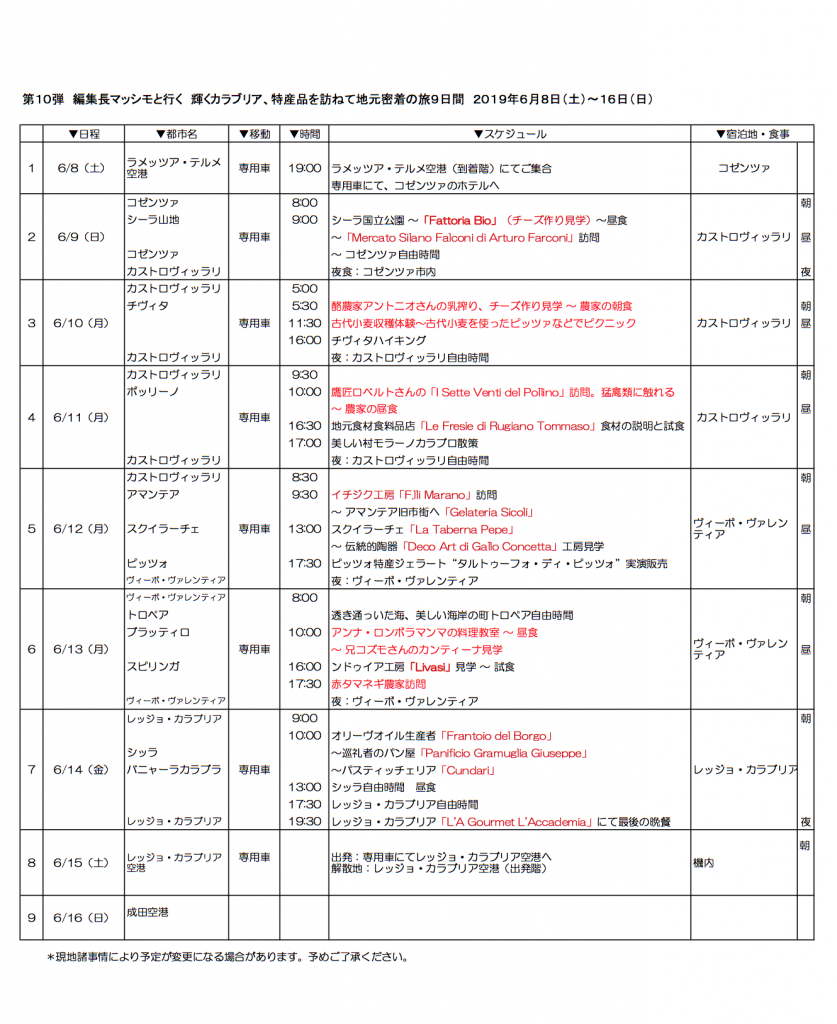

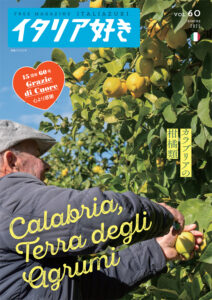

編集長マッシモと行く!マッシモツアー第10弾の詳細決定!

主に本誌Vol.34で紹介した生産者を訪ね、

マンマの料理、農家の朝食、小麦収穫など、

このツアーでしか体験できない内容で、一緒にカラブリアの旅へ行きましょう!

参加人数は10名様限定です。

マッシモツアーのこだわり

●本誌取材で訪れた生産者を巡り、その情熱を直に感じられる。

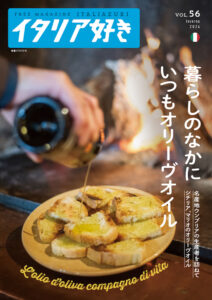

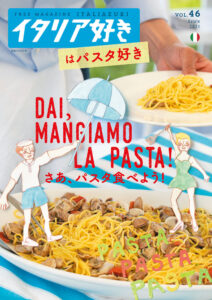

●絶対うまい! 郷土の味を堪能できる。

●本場マンマの料理を一緒に楽しみながら味わえる。

●このツアーだけしか体験できない内容で、リアルなイタリアを感じる。

〈ポイント1〉

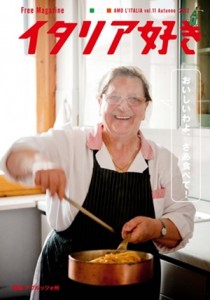

本場マンマの料理を体験して食べる

ーアンナ・ロンボラさんの料理講習と家族と一緒に食事を楽しむ。

〈ポイント2〉

酪農家アントニオさんを訪ねて

ー乳搾り〜チーズ作り見学と、農家の朝食を一緒に食べる。

カラブリアの自然を満喫

ーアルブレーシュの村チヴィタの自然公園をハイキング。

ーシーラ山地の牧場と農場を訪ねる。

カラブリアでピクニック

ー古代小麦収穫体験とその小麦で作ったピッツァやパンと地元ワインでピクニック。

取材で訪ねたマッシモオススメのレストランへ

ー「ラ・タベルナ・ディ・ペペ」でスクイラーチェのローカル料理を食べる。

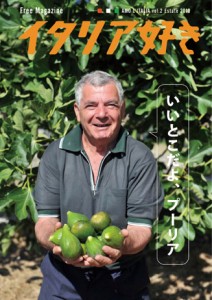

スピリンガのンドゥイア

トロペアの赤タマネギ

野生のカルチョーフィ

〈旅行要項〉

●旅行期間:2019年6月8日(土)~16日(日)9日間

*全て専用車にて移動。

●イタリアズッキーニクラブ会員

294,000円(航空券別)

*非会員306,000円(航空券別)

*日程内の宿泊費(2名1室)、食事(毎朝食、昼食5回、夕食2回)、訪問料、講習料、通訳費、交通機関・現地手配費用が含まれます。

*上記費用には、航空券代金、燃油特別付加税、空港税、空港保険料は含まれません.別途ご手配、費用がかかります。

●1人部屋追加代金:48,000円

(ツインより部屋が小さくなる場合もございます)*相部屋の方がいらっしゃらない場合は1人部屋追加代金がかかります。

●ホテル:4つ星クラス

●最小催行人数:8名(10名様限定)定員になり次第締め切ります。

●お問い合わせ・お申込み先:アマテラス・イタリア(株式会社フォルトゥーナ)

担当:桃井祐美子、松家いくみ

TEL : 03-5772-8338

FAX : 03-6438-9990

東京都港区麻布十番1-5-29-205

●航空券お問い合わせ先:株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿本社

アメリカ・オセアニア・ヨーロッパ/自由旅行専門店営業所

担当:柏原 健太

TEL: 03-5360-4881

編集長マッシモと行く!マッシモツアー第10弾の詳細決定!

主に本誌Vol.34で紹介した生産者を訪ね、

マンマの料理、農家の朝食、小麦収穫など、

このツアーでしか体験できない内容で、一緒にカラブリアの旅へ行きましょう!

参加人数は10名様限定です。

マッシモツアーのこだわり

●本誌取材で訪れた生産者を巡り、その情熱を直に感じられる。

●絶対うまい! 郷土の味を堪能できる。

●本場マンマの料理を一緒に楽しみながら味わえる。

●このツアーだけしか体験できない内容で、リアルなイタリアを感じる。

〈ポイント1〉

本場マンマの料理を体験して食べる

ーアンナ・ロンボラさんの料理講習と家族と一緒に食事を楽しむ。

〈ポイント2〉

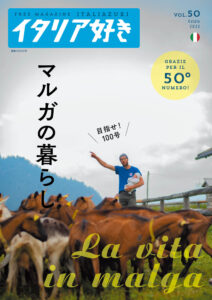

酪農家アントニオさんを訪ねて

ー乳搾り〜チーズ作り見学と、農家の朝食を一緒に食べる。

〈ポイント3〉

カラブリアの自然を満喫

ーアルブレーシュの村チヴィタの自然公園をハイキング。

ーシーラ山地の牧場と農場を訪ねる。

〈ポイント4〉

カラブリアでピクニック

ー古代小麦収穫体験とその小麦で作ったピッツァやパンと地元ワインでピクニック。

ポイント5

取材で訪ねたマッシモオススメのレストランへ

ー「ラ・タベルナ・ディ・ペペ」でスクイラーチェのローカル料理を食べる。

〈旅行要項〉

●旅行期間:2019年6月8日(土)~16日(日)9日間

*全て専用車にて移動。

●イタリアズッキーニクラブ会員

294,000円(航空券別)

*非会員306,000円(航空券別)

*日程内の宿泊費(2名1室)、食事(毎朝食、昼食5回、夕食2回)、訪問料、講習料、通訳費、交通機関・現地手配費用が含まれます。

*上記費用には、航空券代金、燃油特別付加税、空港税、空港保険料は含まれません.別途ご手配、費用がかかります。

●1人部屋追加代金:48,000円

(ツインより部屋が小さくなる場合もございます)*相部屋の方がいらっしゃらない場合は1人部屋追加代金がかかります。

●ホテル:4つ星クラス

●最小催行人数:8名(10名様限定)定員になり次第締め切ります。

●お問い合わせ・お申込み先:アマテラス・イタリア(株式会社フォルトゥーナ)

担当:桃井祐美子、松家いくみ

TEL : 03-5772-8338

FAX : 03-6438-9990

東京都港区麻布十番1-5-29-205

●航空券お問い合わせ先:株式会社エイチ・アイ・エス トラベルワンダーランド新宿本社

アメリカ・オセアニア・ヨーロッパ/自由旅行専門店営業所

担当:柏原 健太

TEL: 03-5360-4881