前回イタリア最大の河川、ポー川のデルタ地帯の一部にある、フェラーラ県のコマッキオ市リードデリエステンセという町からから湿地帯の中を通り、コマッキオ市街をめぐる、全行程20kmのサイクリングの前半をご紹介しました。今回はその後半を

急に友人のスピードが落ちました。タイヤのパンク。自転車屋がありそうなコマッキオ市街まではまだ4kmほど。

だましだまし進んでいくと、ビランチョーネ:

水上家屋、網元のこと。張り出した鉄パイプにj網が吊り下げられており、その昔からの漁方で海水と、河川の混じり合う独特な環境下で育つ魚介類を、引き上げるため天秤ばかりのような形からビランチョーネ(大きな秤の意味)と呼ばれる

の一つに

「Ingresso libero入場無料、Anguille ai Ferri 焼き鰻」

の怪しげな手書きの看板。

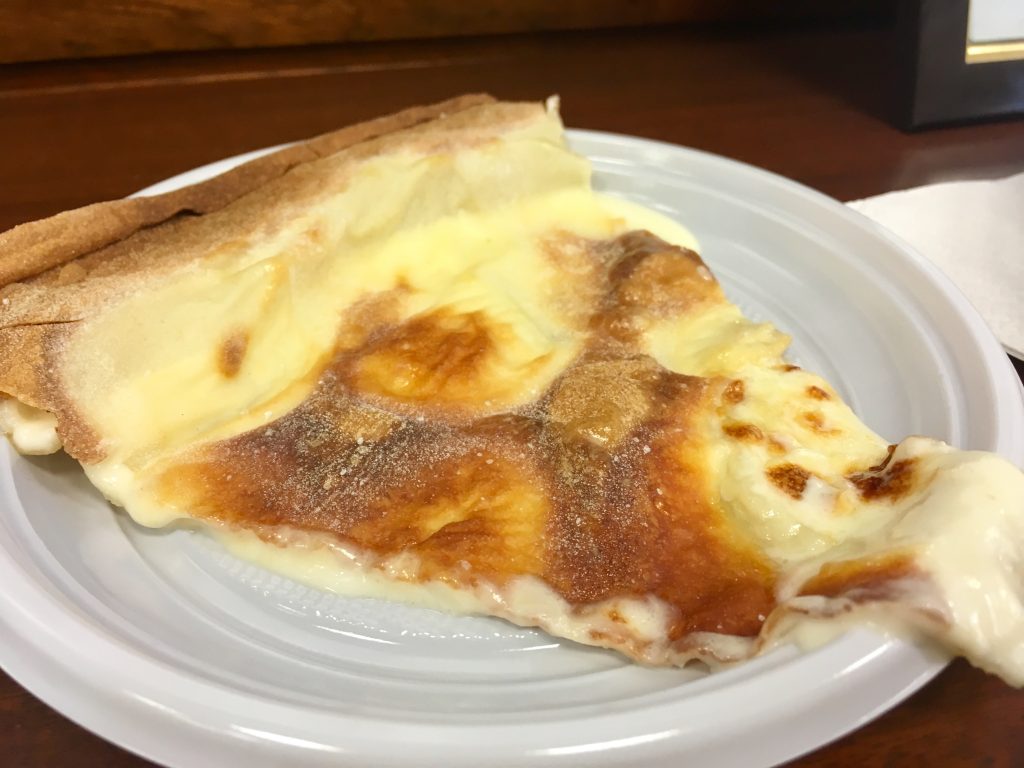

中に入っていくと、60平米の空間に、ソファー、テーブルが3つ、ピザの皿が紙ナフキンの上に伏せてあり、奥にはキッチンが見て取れます。オーナーが無愛想に

「見てったら?食事がしたけりゃ1人25ユーロ。子供はその半分でいい。鰻は料金ちょい増しだけどな。」というのです。

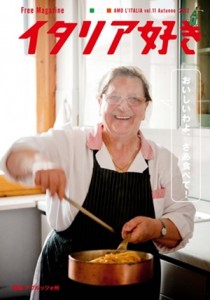

かなり怪しげな上に、お世辞にも綺麗な身なりとは言えないオーナーですが、その指先は爪がきちんと切りそろえられており、年季は入っているけれど、磨き込まれた鍋類が壁にかかっています。

レンタサイクルに電話をし、タイアの修理をお願いすると、1時間はかかるとのこと。

レンタサイクルに電話をし、タイアの修理をお願いすると、1時間はかかるとのこと。待ち時間もある事だし、こうなったら試してみようじゃないか!とテーブルに着くと、オーナーなかなかの手際で調理を始めました。

まずは朝採れたムール貝のマリナーラ。大きく切ったにんにくとオリーブオイル、イタリアンパセリを仕上げにかけたシンプルだけど絶品。

船の中のようなビランチョーネですから、水道はなく、タンクの汲み置きの水を大鍋に入れて、パスタ用に沸かし、今ムール貝に使った鍋に食べ終わった貝殻を入れさせると、ゴミ箱に捨て、その鍋を使って、パスタソースを作り始めました。子供達の1人が

「お皿換えないの?」と聞くと

「皿は使い回しだ!それが嫌なら、コマッキオのゴマンとあるレストランに行ってくれ!」

大人はヒヤリ。なかなか味のあるオーナーで、

私たちが座った後も観光客が「ここはアサリはないわけ?」「魚のグリルはないの」と入ってくると、

「そんなものはない、コマッキオのレストランに行けば良いだろ」と追い返す始末。「ああいう面倒な客はとらないんだ。」とニヤリ。

続いて出てきたのが、魚介類のミネストラ。小さなカニ、エビ、ムール貝、アサリがたっぷり入ったマカロニのパスタで、カニのお腹を吸いながら食べていると、この辺の名物の小魚のフリットを揚げる良い香り。

アクアデッレ(トウゴロウイワシ)、タラチーネ(ヒラメのような形の小さな魚)、小エビ、が山ほど出てきました。

その後はお待ちかねの焼き鰻。しっかり焼いて、外はカリッとして、余分な脂が落ちていて美味しい!レモンを絞って、頭もガリガリ。イタリア人はこれやりません。

その後はお待ちかねの焼き鰻。しっかり焼いて、外はカリッとして、余分な脂が落ちていて美味しい!レモンを絞って、頭もガリガリ。イタリア人はこれやりません。見ていたエンリコ(食べ終わる頃やっと名前を明かした

「あんた、わかってるね。みんな残すんだけど、たまに俺は頭だけもらってきて、ゆっくり焼いて酒のつまみに食べるんだ」と他にもお魚の調理の方法を色々教えてくれました。

すっかり打ち解けた頃、ビランチョーネについて色々説明してくれました。

作るには許可がいらないけれど、年間1200ユーロほど、市に支払いをすること。住むことは認められず(住所は与えられないという法律上の問題。エンリコさんは通いだそうです)電気や水道を引くこともできないので自家発電機と、キャンプのように水をタンクに入れて持ってこなくてはいけないこと。トイレは簡易トイレの回収業者が4軒ほどのビランチョーネごとにいること

建物の下には長さ7、5m、70本ほどの栗の木が地底に4mほど打ち込まれてその上に建ててあり、栗の木は外側の樹皮をそのまま使用してあり、波で木が削られていくのを防いでくれるようになっていると説明してくれました。

建物の下には長さ7、5m、70本ほどの栗の木が地底に4mほど打ち込まれてその上に建ててあり、栗の木は外側の樹皮をそのまま使用してあり、波で木が削られていくのを防いでくれるようになっていると説明してくれました。

友人の自転車のパンクも直り、エンリコに挨拶をして再出発。

残念ながら天気は下り坂、午後になると急に風が吹き出し、灰色の雲が…。コマッキオの市街へ。

小さなベネチアと言われるようにベネチアを思わせるような水路の街で、トレポンティと呼ばれる1638年に作られた橋があり、二つの塔に、五つの階段なかなか大きな橋で、観光客がたくさん写真を撮っていました。

ここからスタート地点まで残すところあと8km。国道の横のサイクリングロードをひた走り、リードデリエステンシの街に帰って来ることができました。

地図の説明では全行程1時間18分との事でしたが、ノンストップでも、もう少しかかりそうだなあというのが実感。

とはいえ、高低差はないので、後半向かい風で大変だったものの、自転車に乗り慣れていれば、小学生でも全く問題のないコースだと思います。

レンタサイクルはリードデリエステンシ、コマッキオ市内と5箇所ほど、皆さんも試してみてはいかがですか?

コマッキオサイクリング、散策についてのインフォメーションはこちらから

https://www.ferraraterraeacqua.it/it/parco-del-delta-del-po

往来から一本入った道沿いの並ぶパラソルはこんなカンジ。こんなところ人が通るの?ってくらいに往来が少ない道ですが、不自然に駐車している車が多いですね(笑

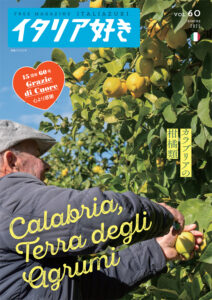

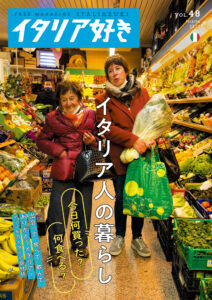

往来から一本入った道沿いの並ぶパラソルはこんなカンジ。こんなところ人が通るの?ってくらいに往来が少ない道ですが、不自然に駐車している車が多いですね(笑 カラブリア州は春玉ねぎの季節。州特産のトロペアの赤玉ねぎも新玉が並びます。

カラブリア州は春玉ねぎの季節。州特産のトロペアの赤玉ねぎも新玉が並びます。 この他に、パラソルの主が収穫してきた野生のアスパラ、今年は異常気象で収穫が遅れているそら豆(イタリア語でファーベ/Fave)、菜っ葉類などがありました。

この他に、パラソルの主が収穫してきた野生のアスパラ、今年は異常気象で収穫が遅れているそら豆(イタリア語でファーベ/Fave)、菜っ葉類などがありました。 という訳で、この日の戦利品の1番はトロペアの赤玉ねぎ。

という訳で、この日の戦利品の1番はトロペアの赤玉ねぎ。