春の長雨、初夏の低温と農家泣かせの異常気候が続いたカラブリア州。この影響を受け、我が家のトマト仕事は史上初・10月中旬開催となりました。通常の1.5ヶ月遅れです。

農家さんが6月下旬(!!)に恐る恐る植え付けたという苗から育った立派なトマトを200㎏ほど入手し、有難いことだねぇと言いながらやっと終了したトマト仕事。我が家では、トマトソースをメインに少量のペラーティ(Pelati/湯皮剥きトマトの瓶詰)も作ります。

ところで。

食材ロスを絶対出したくないカラブリア州には、トマト仕事をする人(家庭)ならではの「お楽しみ」が存在する事はご存知でしょうか。

まず、トマトソースの作り方をおさらいしておきましょう。

我が家のざっとした作り方がこちら

1.トマトは洗って半分に切る

2.ざっと茹でる

3.水気を切って器械に通す

4.軽く塩をしたら瓶詰めして煮沸

5.そのまま冷やして完成→冷暗所保存

以上です。

ご家庭によってバジルを入れたり、トマトを生のまま器械に通したり、作り方には様々なバリエーションがありますが、ほぼ害虫駆除を行わない畑の泥で汚れた路地物トマトを使う我が家は、まずトマトを茹でます。だって、トマトの中に住んでる方がいるんだもの…

そして、この一連の作業で出るトマトの廃棄部分を使うのが、カラブリア州らしい(?)今回ご紹介する「お楽しみ」です。

(2)の作業でトマトを茹でたお湯は取っておいて、トマト仕事をした日のパスタを茹でるお湯として使います。

真っ赤にぐつぐつ煮えるトマト汁。絵柄がヤバイ。

パスタを入れても絵柄がヤバイですね。

もうこれだけで美味しそう。

広がるトマトの香りも素晴らしいです。

トマト汁で茹でたパスタを、作りたてのトマトソースで頂く贅沢。いつもより濃厚な赤さと旨味。

このトマトソースを楽しみに、修行の様なトマト洗いの作業も頑張れる。そんなお味。

これがトマト仕事をした日のお楽しみの1つ目です。

器械にトマトを通すと、皮や種の部分が漉されてゴミとして出ます。

ま、この捨てる部分も3回くらい器械に通して、もう絞れません!!ってぐらいにまでは絞りつくすのですが、それでも結構な量の廃棄物が出ます。

これ、もったいないよね。と誰かが思ったんでしょうね。

カラブリア州の農村部には、このもう絞れませんな部分を使った調味料のレシピが存在します。

作り方は簡単。

まず、天日干し。

10月の太陽でどうかなーと思ったのですが、幸いと晴天に恵まれて数日でカッピカピに乾燥しました。さすがカラブリア州の太陽! (虫や汚れが入らない様、食品乾燥用の網で作られた容器内で乾燥させています)

なお、天日干しが無理な場合は、低温・送風のオーブンで乾燥させます。

で、カッピカピになったトマトだった何かをにんにく、好みの香草と一緒にフードプロセッサーにかけるだけで出来上がり。

トマト以外の材料もドライの方が保存がきくので、私はにんにくや香草もトマトと一緒に天日干ししています。

出来上がりはこんなカンジ。

乾燥させているといっても結構な量ができるので、すぐ使う分は清潔な瓶に入れて冷蔵庫で、残りは真空にして冷凍庫で保存しています。

この調味料、私はメイン料理やスープ料理の隠し味に使う事が多いのですが、使う香草によっては柔らかいチーズと合わせて使うマンマもいる模様。

主材料がトマトの残骸ともいえる部分なので、旨味的な所では乾燥トマトに負けます。でも、乾燥トマトを水でもどして…という作業が面倒くさい時や、あれちょっと旨味が足りないゾ?!という時に使える便利出汁みたいな位置づけです。

この調味料にもご家庭ごとにレシピがあり、それぞれこだわった使い方があるみたいで、こういった地味な所にカラブリア州家庭料理の懐の深さを感じる次第。

さて、カラブリア州では栗、オリーブ、ブドウなどの収穫が始まりました。一雨ごとに冬に近づく、美味しい物で一杯の季節の到来です。

農家さんが6月下旬(!!)に恐る恐る植え付けたという苗から育った立派なトマトを200㎏ほど入手し、有難いことだねぇと言いながらやっと終了したトマト仕事。我が家では、トマトソースをメインに少量のペラーティ(Pelati/湯皮剥きトマトの瓶詰)も作ります。

ところで。

食材ロスを絶対出したくないカラブリア州には、トマト仕事をする人(家庭)ならではの「お楽しみ」が存在する事はご存知でしょうか。

我が家のトマトソースの作り方

まず、トマトソースの作り方をおさらいしておきましょう。

我が家のざっとした作り方がこちら

1.トマトは洗って半分に切る

2.ざっと茹でる

3.水気を切って器械に通す

4.軽く塩をしたら瓶詰めして煮沸

5.そのまま冷やして完成→冷暗所保存

以上です。

ご家庭によってバジルを入れたり、トマトを生のまま器械に通したり、作り方には様々なバリエーションがありますが、ほぼ害虫駆除を行わない畑の泥で汚れた路地物トマトを使う我が家は、まずトマトを茹でます。だって、トマトの中に住んでる方がいるんだもの…

そして、この一連の作業で出るトマトの廃棄部分を使うのが、カラブリア州らしい(?)今回ご紹介する「お楽しみ」です。

お楽しみ・その1。いつもより赤いパスタ

(2)の作業でトマトを茹でたお湯は取っておいて、トマト仕事をした日のパスタを茹でるお湯として使います。

真っ赤にぐつぐつ煮えるトマト汁。絵柄がヤバイ。

パスタを入れても絵柄がヤバイですね。

もうこれだけで美味しそう。

広がるトマトの香りも素晴らしいです。

トマト汁で茹でたパスタを、作りたてのトマトソースで頂く贅沢。いつもより濃厚な赤さと旨味。

このトマトソースを楽しみに、修行の様なトマト洗いの作業も頑張れる。そんなお味。

これがトマト仕事をした日のお楽しみの1つ目です。

お楽しみ・その2 廃棄食材から秘伝調味料

器械にトマトを通すと、皮や種の部分が漉されてゴミとして出ます。

ま、この捨てる部分も3回くらい器械に通して、もう絞れません!!ってぐらいにまでは絞りつくすのですが、それでも結構な量の廃棄物が出ます。

これ、もったいないよね。と誰かが思ったんでしょうね。

カラブリア州の農村部には、このもう絞れませんな部分を使った調味料のレシピが存在します。

作り方は簡単。

まず、天日干し。

10月の太陽でどうかなーと思ったのですが、幸いと晴天に恵まれて数日でカッピカピに乾燥しました。さすがカラブリア州の太陽! (虫や汚れが入らない様、食品乾燥用の網で作られた容器内で乾燥させています)

なお、天日干しが無理な場合は、低温・送風のオーブンで乾燥させます。

で、カッピカピになったトマトだった何かをにんにく、好みの香草と一緒にフードプロセッサーにかけるだけで出来上がり。

トマト以外の材料もドライの方が保存がきくので、私はにんにくや香草もトマトと一緒に天日干ししています。

出来上がりはこんなカンジ。

乾燥させているといっても結構な量ができるので、すぐ使う分は清潔な瓶に入れて冷蔵庫で、残りは真空にして冷凍庫で保存しています。

この調味料、私はメイン料理やスープ料理の隠し味に使う事が多いのですが、使う香草によっては柔らかいチーズと合わせて使うマンマもいる模様。

主材料がトマトの残骸ともいえる部分なので、旨味的な所では乾燥トマトに負けます。でも、乾燥トマトを水でもどして…という作業が面倒くさい時や、あれちょっと旨味が足りないゾ?!という時に使える便利出汁みたいな位置づけです。

この調味料にもご家庭ごとにレシピがあり、それぞれこだわった使い方があるみたいで、こういった地味な所にカラブリア州家庭料理の懐の深さを感じる次第。

さて、カラブリア州では栗、オリーブ、ブドウなどの収穫が始まりました。一雨ごとに冬に近づく、美味しい物で一杯の季節の到来です。

ジャガイモと小麦粉を使った生地をドーナツ状に成型して揚げるのですが、塩味バージョンだとアチューゲ(アンチョビ)が生地に入ります。

ジャガイモと小麦粉を使った生地をドーナツ状に成型して揚げるのですが、塩味バージョンだとアチューゲ(アンチョビ)が生地に入ります。

カラブリア州コセンツァ県のシラ国立公園内(赤印が大雑把な目安の場所です)で2007年に設立されたインマコラータペダーチェは、高原域の湖に面した海抜1300m地帯に2.5haの畑を持つ、小さな家族経営のワイナリーです。

カラブリア州コセンツァ県のシラ国立公園内(赤印が大雑把な目安の場所です)で2007年に設立されたインマコラータペダーチェは、高原域の湖に面した海抜1300m地帯に2.5haの畑を持つ、小さな家族経営のワイナリーです。

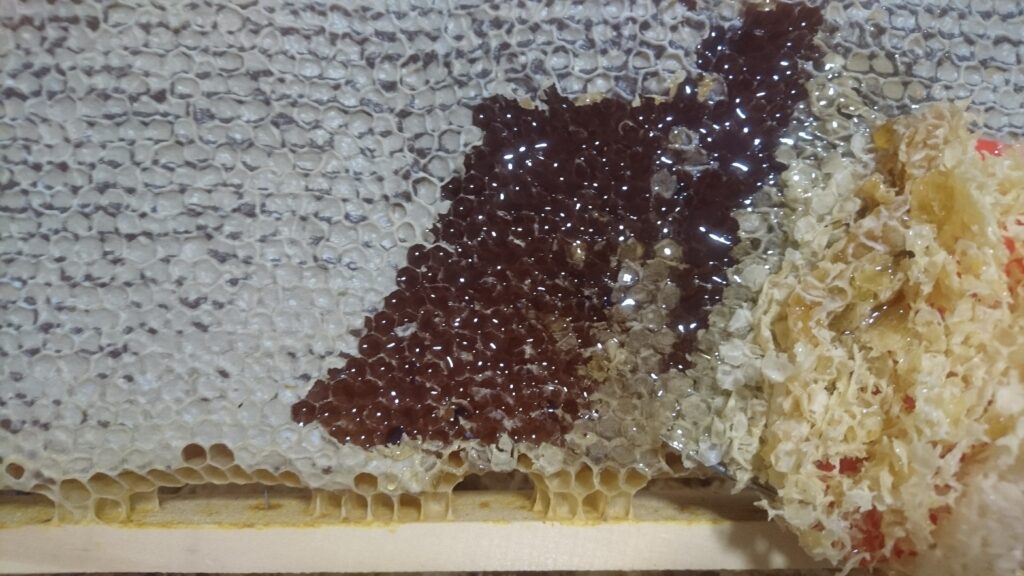

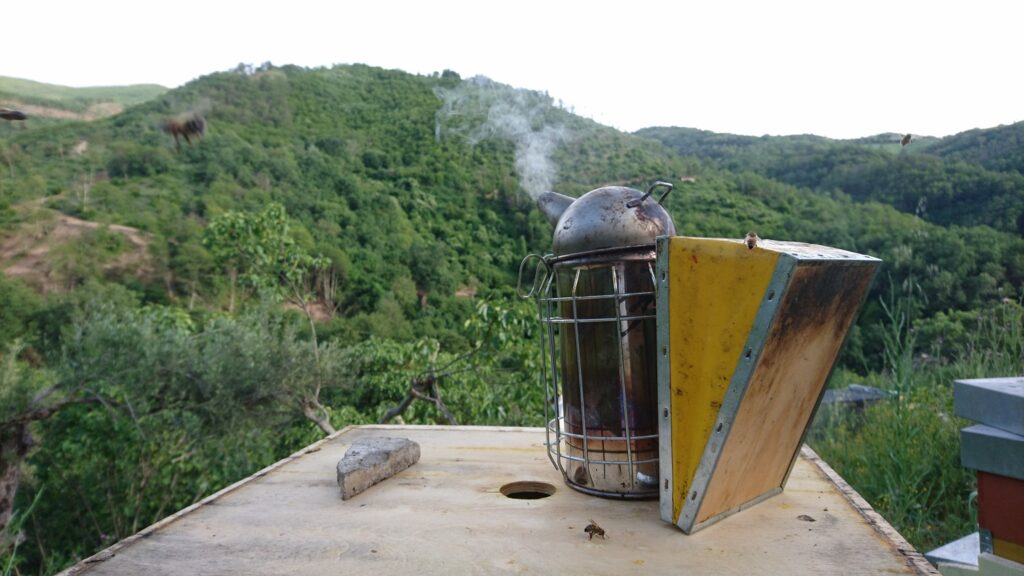

今回は、リグスティカ種保全活動に取り組む養蜂家・ジュゼッペ氏(本業は先生)の1年、採蜜の様子と彼のコダワリについてお届けします(ちょっと長いです

今回は、リグスティカ種保全活動に取り組む養蜂家・ジュゼッペ氏(本業は先生)の1年、採蜜の様子と彼のコダワリについてお届けします(ちょっと長いです

グルメさんにはこの土地を代表する食べ物・赤玉ねぎが有名でしょうか。

グルメさんにはこの土地を代表する食べ物・赤玉ねぎが有名でしょうか。

コセンツァ市は来週控えた聖ジョゼッペの日を盛大にお祝いすることもあり、この日の為のお菓子・ゼッポレは良く食卓に上りました。その他、旬を迎えた地場産のイチゴとたっぷりのカスタードクリームのタルト、私が嫁いで来て以降は黄色ければOKなルールを悪用した(?)ちらし寿司などなど(笑

コセンツァ市は来週控えた聖ジョゼッペの日を盛大にお祝いすることもあり、この日の為のお菓子・ゼッポレは良く食卓に上りました。その他、旬を迎えた地場産のイチゴとたっぷりのカスタードクリームのタルト、私が嫁いで来て以降は黄色ければOKなルールを悪用した(?)ちらし寿司などなど(笑