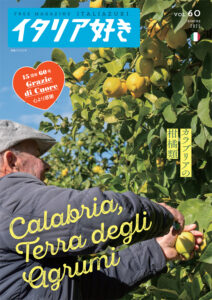

【カラブリア州】オーブンにお任せの豪快な一品

イタリア好き委員会 のすべての投稿

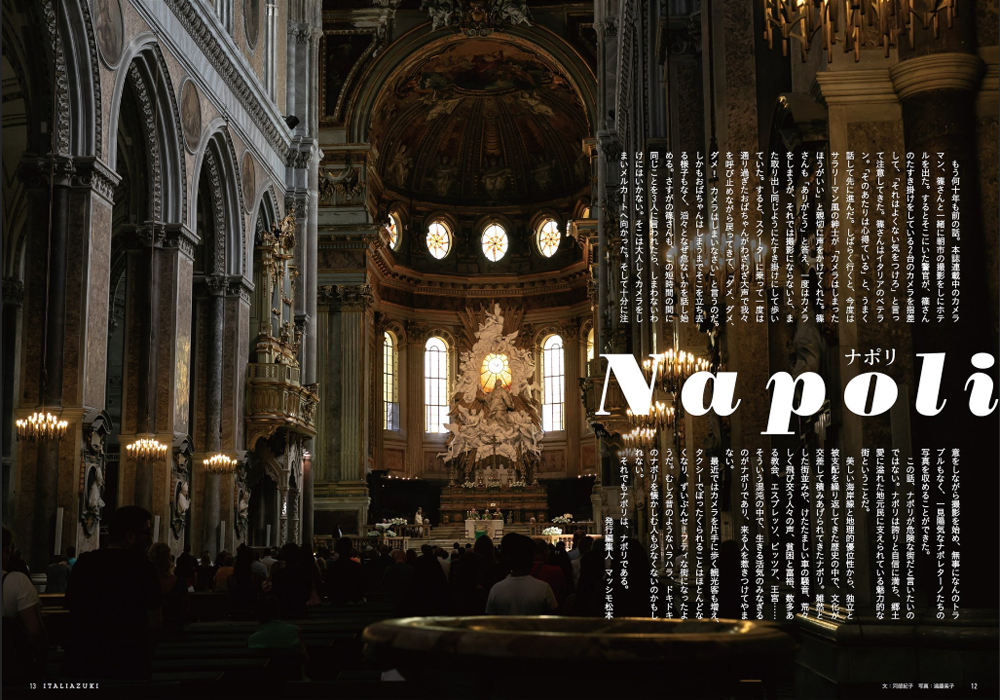

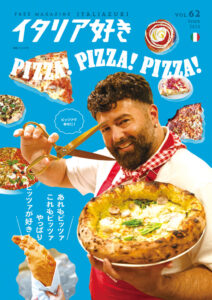

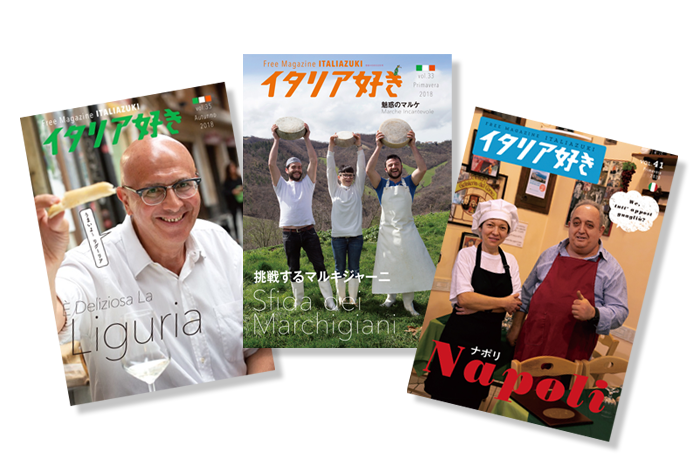

ナポリ特集

生きる活気がみなぎるナポリ

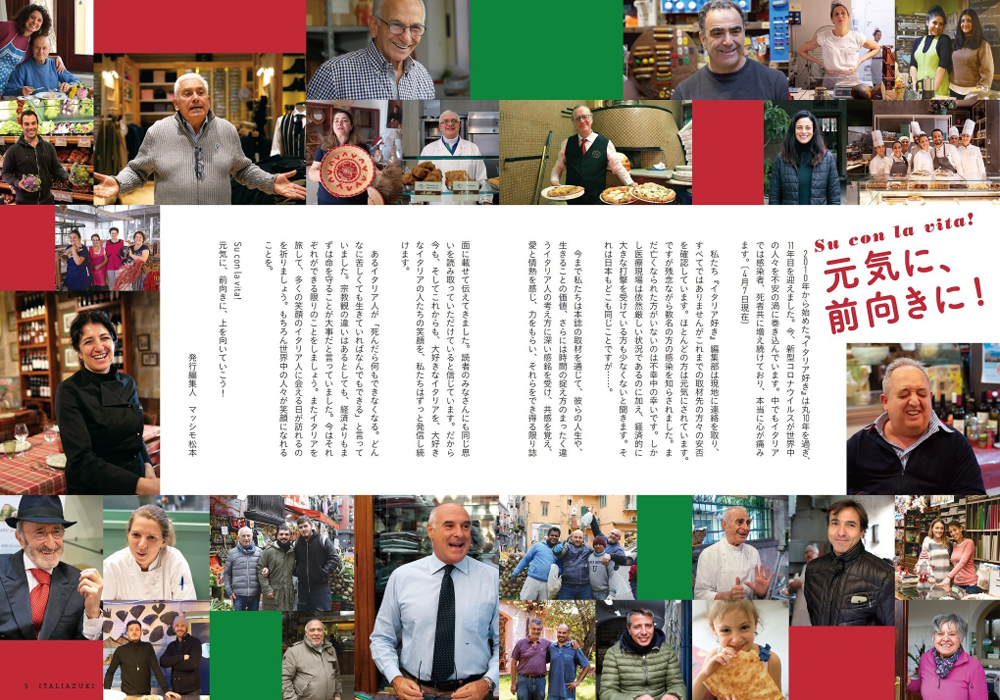

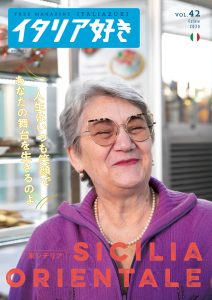

今まで私たちは本誌の取材を通じて、彼らの人生や、生きることの価値、さらには時間の捉え方のまったく違うイタリア人の考え方に深い感銘を受け、共感を覚え、愛と情熱を感じ、力をもらい、それらをでき得る限り誌面に載せて伝えてきました。読者のみなさんにも同じ思いを読み取っていただけていると信じています。だから今も、そしてこれからも、大好きなイタリアを、大好きなイタリアの人たちの笑顔を、私たちはずっと発信し続けます。

Su con la vita!

元気に、前向きに!

Napori

ソレント半島独特の方法で育てる香り豊かなレモン

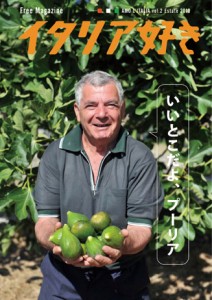

ソレントの高台にあるマッサ・ルブレンセ。ジュゼッペさんとルイージさんの農園では、たくさんのレモンが収穫の日を待っていた。

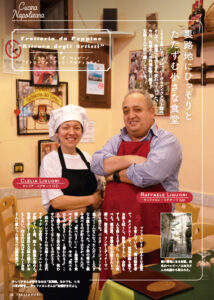

Cucina Napoletana

温かい笑顔で迎えてくれるアットホームなレストラン裏路地にひっそりとたたずむ小さな食堂

【マンマのレシピ】カンパーニア州ソレント シンプルで深い味わい ソレントに来たらレモン、レモン、レモン

【連載】

イタリアのほんの小さな出来事 長本和子 ――アマルフィのレモン

池田匡克のイタリア美食日記 ――フリウリで体験するフォレジングとオレンジワイン

イタリア散歩 篠利幸 ――父なる太陽、母なる大地の恵み、ワイン!

地方のイタリア語 クオッポ

イタリア野菜好き フリアリエッリ

フォト通信 シチリア編

定期購読いただくと!

バックナンバーがもれなく3冊ついてくる!!

※どの号が届くかはお楽しみ♪

- 1年間(4回発行)2,640円(税込)

- 送料無料

『イタリア好き』バックナンバー

『イタリア好き』バックナンバーは単品でご購入いただけます。

*バックナンバー 1冊660円(税込)

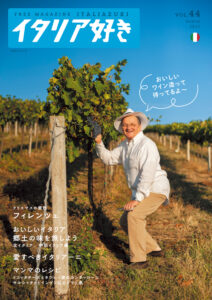

トスカーナ ロゼ紀行 Presented by モンテ物産

斜塔で有名なトスカーナの街、ピサから少し南にリヴォルノという港町がある。トスカーナの主要港として今も多くの船舶が出ている場所だ。そのリヴォルノから内陸に向かって丘を超えると、緩やかな丘陵に囲まれた盆地のようなエリアがある。ピエモンテ州で創業し、今やイタリアワイン界にその名を轟かすワイナリー、ラ・スピネッタ社がトスカーナエリアに進出し、ここにワイナリーと畑を構えたのは2001年のことだ。

今日では間違いなくイタリアのトップ醸造家の一人となったラ・スピネッタのジョルジョ・リヴェッティさんがこのトスカーナエリアに進出して約20年が経とうとしているわけだが、先日同社営業部長のルカ氏に少し意外な事実を聞かされた。

「我々のトスカーナのラインナップの中で一番売れているワインが何か知ってるかい?実はね、ロゼなんだよ。」

ジョルジョ・リヴェッティさんのイタリア土着品種ブドウにこだわるスタイルはピエモンテだけではなくトスカーナでも揺るぎないが、今や一番生産量が大きくなったのは、彼らの作る白ワイン「ヴェルメンティーノ」でもなく、赤の「サンジョヴェーゼ」でもなく、ロゼなのだそうだ。ここまでロゼが伸びるとはラ・スピネッタ社自身も少し意外だったそうだが、事実ロゼの需要は今も年々増え続けているらしい。営業部長のルカ氏は、自社のロゼをこう説明してくれた。

「僕たちのロゼワインは、サンジョヴェーゼとプルニョーロ・ジェンティーレというトスカーナの土着品種で造られているんだ。キアンティにも使われるブレンドだね。」

「ロゼワインはね、未だに生産者によっては片手間に造られているんだよ。赤ワインを造るときの色の抽出を濃くするための副産物的にね。」

確かにルカ氏の説明の通り、いくつかの生産者は赤ワインを造るときに、ブドウの皮を漬け込むタイミングでロゼ色になった液体を一部抜き取り、それをロゼワインとして売っている。こうすると、残った赤ワインは液体に対してブドウの皮の割合が多くなるから、色や味わいの抽出が濃くなるためだ。その結果、ロゼワインもできるし一石二鳥、というわけだ。

ただルカ氏はこう説明を続ける。

「本当に品質のいいロゼを造ろうと思ったら、そんないい加減なことはできない。ラ・スピネッタ社の哲学は『ワイン造りの90%は畑での仕事にある』だ。赤ワイン用にブドウを収穫するタイミングと、ロゼ用に収穫するタイミングが同じなんてことは有り得ないよ。ロゼに適したブドウの生育環境があるし、最高のロゼにするための、ここだっていう収穫タイミングがあるのさ。」

「そうやって最高のブドウで造る僕たちのロゼは、サンジョヴェーゼが果実味と酸・骨格を与え、プルニョーロ・ジェンティーレはフローラルな香りや軽やかさをもたらす。食事に合わせると万能なんだよ。軽やかで前菜や魚料理にもよく合うが、特に我々のロゼは厚みがあるから、鶏肉やウサギ肉、豚肉なんかにだって合わせられるんだ。この前来日した時は、日本食との相性の良さにも驚かされたね。」

色調は鮮やかで輝きのある淡いロゼ色、香りの華やかさが際立っていて、オレンジのような柑橘、白桃、ストロベリーなどのニュアンスが特徴的だ。一口飲むと、スピネッタスタイルとも言える、高いレベルで調和のとれた果実味が口の中に広がり、赤い果実やシトラスとともにミネラルが複雑味を与え、軽やかであると同時に厚みのある味わいが長い余韻とともに続く。

この軽やかでもあり重厚でもある絶妙なバランスがラ・スピネッタ社のロゼの素晴らしさで、しっかりとした味わいのお料理にも力負けすることがない。日本食に合うのも頷ける。少し甘みのある味噌や、煮込み料理にもよく合うし、すき焼きや照り焼きなどにも合わせることができて、幅広く素材の味を引き立ててくれそうだ。

そんなリヴォルノエリアから南東に直線距離で80kmも行くと、モンテクッコエリアに入る。コッレマッサーリ社がワイナリーを構えているDOCGエリアだ。

彼らもこのモンテクッコエリアでロゼワイン“グロットロ”を造っているが、同じトスカーナ州の中でもスピネッタと比べてこちらのロゼは少し違う。

モンテクッコエリアはスピネッタ社のエリアと同じくらいの内陸にある。しかし面白いのは、このエリアが海から遮る丘もなく平地が続いて最初にぶつかる丘陵地帯であることだ。

コッレマッサーリグループの統括エノロゴ、ルカ・マッローネさんは自分達の造るロゼをこう分析する。

「ここは海から20kmほども離れているのに、遮る山や丘が無いため海風がよく届き、常に風が吹いているエリアです。このため私達のロゼ、“グロットロ”は華やかでフローラルな香り、赤いベリーやチェリーのニュアンス、フルーティなアタックが特徴的で若々しさのある味わいですが、これに海風が影響を与え味わいの中の塩っぽさが加わり、このワインの複雑さとなっているのです。」

彼らもスピネッタ社同様、ロゼのためだけにブドウを栽培してロゼワインを造っている。

「この海風は、畑での栽培も大きく助けてくれるんです。コッレマッサーリ社は全ての畑で有機栽培を行っていますが、常に風が吹く環境はオーガニックな農法にとっては理想的ですから。」

こうしてできるオーガニックワイン“グロットロ”は、チェリーやラズベリー、ストロベリーが香りに感じられ、若々しく綺麗な酸があり、爽やかな口あたりだ。しっかりとした果実味と酸のバランスに、ルカさんの説明の通り、塩っぽいニュアンスがあって魚料理にはとてもよく合う。イタリアであれば魚介のアクアパッツァやフリット、生ハムなどと一緒に食べると食材がよく引き立つし、日本のご家庭なら野菜の天ぷらや鍋料理なども相性が良い。スピネッタ社のロゼ同様、サンジョヴェーゼが使われていてワインに骨格を与えているおかげで肉料理まで幅広くカバーできる。鶏肉のグリルや焼き鳥、豚肉であればポン酢などでさっぱりした味付けがよく合う。

今、日本もなかなか普段どおりとはいかない生活を送らなければいけない時期にいる。

しかし、前述のスピネッタ社営業部長のルカ氏にはこう励まされた。

「イタリアも非常に深刻な状況だけど、『きっと全てうまく行く(Andra’ tutto bene)』を合言葉に前向きに過ごしている。日本の皆さんもご家庭にいる時間が長くなることと思うけれど、こんな時こそ美味しいワインと食事のマリアージュで日々の楽しみを増やしていただくお手伝いをできるのが、ワインを造るものの喜びだよ。」

さあいかがだろうか。大変な時ではあるけれど、イタリアンから日本食まで広くお料理に合わせることのできるロゼワインをお供に、ご家庭の時間をワインと料理のマリアージュで少し贅沢に過ごしてみられては。意外なロゼと料理の組み合わせに、きっと笑顔になって頂けるだろう。

モンテ物産

http://www.montebussan.co.jp/

▼ラ・スピネッタ社についてはこちらから↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/spinetta.html

▼コッレマッサーリ社についてはこちらから↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/collemassari.html

今日では間違いなくイタリアのトップ醸造家の一人となったラ・スピネッタのジョルジョ・リヴェッティさんがこのトスカーナエリアに進出して約20年が経とうとしているわけだが、先日同社営業部長のルカ氏に少し意外な事実を聞かされた。

「我々のトスカーナのラインナップの中で一番売れているワインが何か知ってるかい?実はね、ロゼなんだよ。」

|

|

「僕たちのロゼワインは、サンジョヴェーゼとプルニョーロ・ジェンティーレというトスカーナの土着品種で造られているんだ。キアンティにも使われるブレンドだね。」

「ロゼワインはね、未だに生産者によっては片手間に造られているんだよ。赤ワインを造るときの色の抽出を濃くするための副産物的にね。」

確かにルカ氏の説明の通り、いくつかの生産者は赤ワインを造るときに、ブドウの皮を漬け込むタイミングでロゼ色になった液体を一部抜き取り、それをロゼワインとして売っている。こうすると、残った赤ワインは液体に対してブドウの皮の割合が多くなるから、色や味わいの抽出が濃くなるためだ。その結果、ロゼワインもできるし一石二鳥、というわけだ。

ただルカ氏はこう説明を続ける。

「本当に品質のいいロゼを造ろうと思ったら、そんないい加減なことはできない。ラ・スピネッタ社の哲学は『ワイン造りの90%は畑での仕事にある』だ。赤ワイン用にブドウを収穫するタイミングと、ロゼ用に収穫するタイミングが同じなんてことは有り得ないよ。ロゼに適したブドウの生育環境があるし、最高のロゼにするための、ここだっていう収穫タイミングがあるのさ。」

「そうやって最高のブドウで造る僕たちのロゼは、サンジョヴェーゼが果実味と酸・骨格を与え、プルニョーロ・ジェンティーレはフローラルな香りや軽やかさをもたらす。食事に合わせると万能なんだよ。軽やかで前菜や魚料理にもよく合うが、特に我々のロゼは厚みがあるから、鶏肉やウサギ肉、豚肉なんかにだって合わせられるんだ。この前来日した時は、日本食との相性の良さにも驚かされたね。」

色調は鮮やかで輝きのある淡いロゼ色、香りの華やかさが際立っていて、オレンジのような柑橘、白桃、ストロベリーなどのニュアンスが特徴的だ。一口飲むと、スピネッタスタイルとも言える、高いレベルで調和のとれた果実味が口の中に広がり、赤い果実やシトラスとともにミネラルが複雑味を与え、軽やかであると同時に厚みのある味わいが長い余韻とともに続く。

この軽やかでもあり重厚でもある絶妙なバランスがラ・スピネッタ社のロゼの素晴らしさで、しっかりとした味わいのお料理にも力負けすることがない。日本食に合うのも頷ける。少し甘みのある味噌や、煮込み料理にもよく合うし、すき焼きや照り焼きなどにも合わせることができて、幅広く素材の味を引き立ててくれそうだ。

そんなリヴォルノエリアから南東に直線距離で80kmも行くと、モンテクッコエリアに入る。コッレマッサーリ社がワイナリーを構えているDOCGエリアだ。

彼らもこのモンテクッコエリアでロゼワイン“グロットロ”を造っているが、同じトスカーナ州の中でもスピネッタと比べてこちらのロゼは少し違う。

モンテクッコエリアはスピネッタ社のエリアと同じくらいの内陸にある。しかし面白いのは、このエリアが海から遮る丘もなく平地が続いて最初にぶつかる丘陵地帯であることだ。

コッレマッサーリグループの統括エノロゴ、ルカ・マッローネさんは自分達の造るロゼをこう分析する。

「ここは海から20kmほども離れているのに、遮る山や丘が無いため海風がよく届き、常に風が吹いているエリアです。このため私達のロゼ、“グロットロ”は華やかでフローラルな香り、赤いベリーやチェリーのニュアンス、フルーティなアタックが特徴的で若々しさのある味わいですが、これに海風が影響を与え味わいの中の塩っぽさが加わり、このワインの複雑さとなっているのです。」

|

|

彼らもスピネッタ社同様、ロゼのためだけにブドウを栽培してロゼワインを造っている。

「この海風は、畑での栽培も大きく助けてくれるんです。コッレマッサーリ社は全ての畑で有機栽培を行っていますが、常に風が吹く環境はオーガニックな農法にとっては理想的ですから。」

こうしてできるオーガニックワイン“グロットロ”は、チェリーやラズベリー、ストロベリーが香りに感じられ、若々しく綺麗な酸があり、爽やかな口あたりだ。しっかりとした果実味と酸のバランスに、ルカさんの説明の通り、塩っぽいニュアンスがあって魚料理にはとてもよく合う。イタリアであれば魚介のアクアパッツァやフリット、生ハムなどと一緒に食べると食材がよく引き立つし、日本のご家庭なら野菜の天ぷらや鍋料理なども相性が良い。スピネッタ社のロゼ同様、サンジョヴェーゼが使われていてワインに骨格を与えているおかげで肉料理まで幅広くカバーできる。鶏肉のグリルや焼き鳥、豚肉であればポン酢などでさっぱりした味付けがよく合う。

今、日本もなかなか普段どおりとはいかない生活を送らなければいけない時期にいる。

しかし、前述のスピネッタ社営業部長のルカ氏にはこう励まされた。

「イタリアも非常に深刻な状況だけど、『きっと全てうまく行く(Andra’ tutto bene)』を合言葉に前向きに過ごしている。日本の皆さんもご家庭にいる時間が長くなることと思うけれど、こんな時こそ美味しいワインと食事のマリアージュで日々の楽しみを増やしていただくお手伝いをできるのが、ワインを造るものの喜びだよ。」

さあいかがだろうか。大変な時ではあるけれど、イタリアンから日本食まで広くお料理に合わせることのできるロゼワインをお供に、ご家庭の時間をワインと料理のマリアージュで少し贅沢に過ごしてみられては。意外なロゼと料理の組み合わせに、きっと笑顔になって頂けるだろう。

http://www.montebussan.co.jp/

▼ラ・スピネッタ社についてはこちらから↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/spinetta.html

▼コッレマッサーリ社についてはこちらから↓↓▼

https://www.montebussan.co.jp/wine/collemassari.html

【vol.135|マンマのレシピ】ソラマメのペースト

【シチリア州】旬が短い春の味覚を満喫

上を向いて、元気に前向きに! Su con la vita !(5)マルケ Marche

上を向いて、元気に前向きに! Su con la vita !(6)オルトレポ・パヴェーゼ

上を向いて、元気に前向きに Su con la vita !(4)ミラノ Milano

【vol.134|マンマのレシピ】レモンティラミス

【カンパーニア州】アマルフィレモンの爽やかなドルチェ

上を向いて、元気に前向きに! Su con la vita !(3)ロンバルディア Lombardia

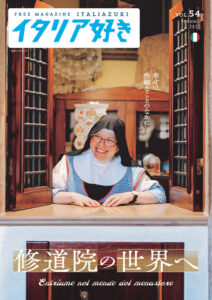

Smile(^^)1 Raffaele Liguri

今、次号の制作をしています。

1カ月少し前の取材中は、イタリアが、世界中がここまでになるとは思っていませんでした。

その後、イタリアでの感染が拡大し、死者も増え続けていることにとても心が痛みます。

現地にも連絡を取って、今までの取材先の方々のことを確認していますが、

やはり数名の方の感染が確認されました。

幸いにまだ死に至っている方はいませんでしたが、

医療現場がまったく追いついていないのが現状で大変な思いをされているようです。

外出禁止も続き、この先の状況が見えずに苦しんでいる人もいるようです。

今まで僕は取材を通じて、人生の価値観や時間的価値のまったく違うイタリア人に深い感銘を覚え、

そして笑顔から愛と情熱を感じそれを発信してきました。

だから僕のできることは、そのイタリア人たちの笑顔をずっと発信し続けることだと思っています。

これからもたくさんの笑顔のイタリア人に会える日がきっと来ることを祈って。

Su con la vita!

上を向いて歩こう

元気に、前向きに!

マッシモ