『トリノにリグーリアのフォカッチャを運んできてくれた青年、サルヴォ!』

イタリアの全国紙にこんな温かな書き出しでこの店を紹介したのは、スローフード協会の創始者カルロ・ペトリー二でした。でも、なぜトリノにフォカッチャ?

5月の新緑の木陰でふっと初夏の暑さを感じ始めると、トリネーゼたちはそわそわしだし、6月の週末ともなると『もう我慢できません!』とばかりにリグーリア海を目指して南下。リグーリア海の潮風にあたりながら、まずはフォカッチャにかぶりつき、プチ・バカンスの幕開けを祝うのが彼らの常道なのです。

『フォカッチェリア・ジェノヴェーゼ・サンタゴスティーノ』

トリノの大通りから喧騒を避けて路地に入ると、目的の店のガラス窓からなんとも可愛い、けれどインパクトたっぷりのおじさんの顔が見えています。確かに通り名がキリスト教の聖人の一人に因み、サント・アゴスティーノ通りだったのだと思い出させてくれました。

店内も独特の雰囲気。あちこちに本棚や黒板があって、仰々しい化学の本も並んでいる。木製のテーブルに椅子、まき窯が時々ぷっと噴く煙でグレーのオブラートに包まれたような空間がいかにもトリノらしい。古参と思しき店員の頭に巻いた白いバンダナが『ここは半端な店じゃねぇ!』と主張しているよう。ショーケースにプレーンやオリーヴなどのフォカッチャが積み上げられ、シンプルなトマトソース、オニオン&チーズ、プロッシュート・コットなどの薄焼きピッツァが並び、とうとうレッコ風フォカッチャにファリーナータも!

品数も客足もどんどん増えてきたお昼時、毛糸のキャップに革ジャン姿の青年がフォカッチャを入れた紙袋を抱え、戸口に現れます。彼こそが、この店の他にも市内2店舗で陣頭指揮を執るフォカッチャ職人兼オーナーのサルヴォ・ロ・ポルト(Salvo Lo Porto)、その人なのでした。

壁には『ここは粉は有機!(QUI LA FARINA E’BIO.)』

サルヴォが、本格的にレッコのフォカッチェリアで修行を始めたのは16歳。マエストロは今でもフォカッチャならこの人ありといわれるヴィットリオ・カヴィッリヤ(Vittorio Caviglia)。そして97年にトリノに戻り、この店をオープンさせました。スローフード協会も結成されて間もない頃のイタリアで、最高の粉『Mulino Marino』に最高のリグーリア産オイル『Roi』、トマトもパキーノ産のダッテリーノ種だけを用い、カステルマーニョ・チーズも組合から直接買い付けるほどのこだわり。全ての素材を吟味してフォカッチャを、ピッツァを、焼こうなんて、当時は未だ誰も考えたりしませんでした。そしてレッコ風フォカッチャは一切れたったの500リラ(現在の0,3ユーロ、40円ほど)で販売したから売れないはずがない。

|

|

ロゴ『Gran Torino』で大見得きってみせた。

「うちの店が繁盛しだして間もなく、隣の角、あっちの通りと同じようなフォカッチェリアがいくつも開店した。けど、シンプルな料理こそおいしく作るのは難しいんだ。いい加減に作れば粗が目につく。僕のフォカッチャには自信があった。それでトリノの新繁華街ラグランジェ通りとカステル広場に支店をオープンした時に商標登録をした。『Gran Torino(偉大なトリノ)』と『トリノの小麦』をかけた言葉遊びに『真似できるならやってみろ』というくらいの気概を込めたんだ。この店? 2つの支店に比べたら垢抜けちゃいないよ。けど、ここは庶民が暮らす地区だからこれでいい。僕の最初の店、ここは僕の人生だ。

僕たちはピッツァも焼く。今やイタリア全土で焼かれるピッツァ。厚めに生地を焼くのがナポリ風、薄焼きはローマ風、同じように昔はトリノ風ってのがあった。同じ薄焼きでもカリカリにやくのがトリノ風。僕はピッツァはトリノ風で焼くと決めた。今度はそれを食べにきてよ。」

|

|

Shop Data

●Focacceria Genovese Sant’Agostino Gran TorinoVia Sant’Agostino, 6

10122 Torino

Tel +39 011 436 5091

●Focaccerie Gran Torino Lagrange

Via Lagrange 11/f

10123 Torino

Tel +39 011 562 9244

https://www.facebook.com/focacceriegrantorino/

●Focaccerie Gran Torino Reale

Piazza Castello, 153

10122 Torino

Tel +39 011 938 899

営業時間 9:00- 0:00 (深夜)

年中無休

(2020年3月)

マンマのレシピに登場してもらったフラヴィアさんの住むドゥエ村の共同釜はまるで生き物のようでした。

マンマのレシピに登場してもらったフラヴィアさんの住むドゥエ村の共同釜はまるで生き物のようでした。 『イタリア好き』のために自宅で伝統料理のレシピを披露してくれたアオスタのマンマのフラヴィアさんは、取材のあと、貴方たちは運が良いわねと正にそのパン作りの現場に連れて行ってくれたのです。寒さをこらえて釜の前で半時間ほど待機していると、やって来ました『パン焼きたい(隊)』!

『イタリア好き』のために自宅で伝統料理のレシピを披露してくれたアオスタのマンマのフラヴィアさんは、取材のあと、貴方たちは運が良いわねと正にそのパン作りの現場に連れて行ってくれたのです。寒さをこらえて釜の前で半時間ほど待機していると、やって来ました『パン焼きたい(隊)』! 作業全体を仕切るのは農業担当の議員も務めるディーノ、パンの焼き具合をみるグループ最年長のマリオ。実際に焼成を担当するのはジョルジョは酪農を営んでいるそう。それぞれの役割分担がばっちり決まっている。

作業全体を仕切るのは農業担当の議員も務めるディーノ、パンの焼き具合をみるグループ最年長のマリオ。実際に焼成を担当するのはジョルジョは酪農を営んでいるそう。それぞれの役割分担がばっちり決まっている。

まずは、エスプレッソをご近所のキッチンで入れたのを若手がもってくれるとそれをすすり、一呼吸おいたらさあ作業開始!

まずは、エスプレッソをご近所のキッチンで入れたのを若手がもってくれるとそれをすすり、一呼吸おいたらさあ作業開始! ディーノが少年と配布所に運んでいった。ジョルジョが釜の扉を空けて外付けのライトで釜の中を照らし、パン表面の焼き目から焼き上がったと思われるものを順に引き出してきます。

ディーノが少年と配布所に運んでいった。ジョルジョが釜の扉を空けて外付けのライトで釜の中を照らし、パン表面の焼き目から焼き上がったと思われるものを順に引き出してきます。 ジョルジョが引き出すとマリオが厚手の軍手をした手で受けてパンの裏をコンコン叩く。

ジョルジョが引き出すとマリオが厚手の軍手をした手で受けてパンの裏をコンコン叩く。 マリオがパンの背中をコンコンとノックして、焼けていたら棚に並べて荒熱をとれるのを待ちます。焼けていなかったら釜に戻し、ジョルジョが釜の熱のより高い奥に放り投げ、手前のパンを引っ張り出す。作業の間、あまーいパンの香りが釜のある屋内とも屋外ともつかない不思議な空間いっぱいに広がりました。

マリオがパンの背中をコンコンとノックして、焼けていたら棚に並べて荒熱をとれるのを待ちます。焼けていなかったら釜に戻し、ジョルジョが釜の熱のより高い奥に放り投げ、手前のパンを引っ張り出す。作業の間、あまーいパンの香りが釜のある屋内とも屋外ともつかない不思議な空間いっぱいに広がりました。 カラス麦の全粒粉100%の黒パン(Pane Nero)と、小麦の全粒粉に干しブドウを加えて焼く甘いパン(Dolce)。

カラス麦の全粒粉100%の黒パン(Pane Nero)と、小麦の全粒粉に干しブドウを加えて焼く甘いパン(Dolce)。 これを村のみんなで捏ねて、みんなで発酵させ、徹夜で焼き続ける。 一回に焼けるのは120個。とにかく村の住人にすべていきわたるまで15回程度焼き続ける。

これを村のみんなで捏ねて、みんなで発酵させ、徹夜で焼き続ける。 一回に焼けるのは120個。とにかく村の住人にすべていきわたるまで15回程度焼き続ける。 最後のパンを釜から出し終えると、火おこし担当のジョルジョが再び釜の上部にある鉄製の排気口を三つとも全開にし、釜の中に薪を井桁に組んで点火、あれこれ手を動かして炎が音を立てだす頃には、夕闇がそこまで迫っていました。

最後のパンを釜から出し終えると、火おこし担当のジョルジョが再び釜の上部にある鉄製の排気口を三つとも全開にし、釜の中に薪を井桁に組んで点火、あれこれ手を動かして炎が音を立てだす頃には、夕闇がそこまで迫っていました。 台所のオーブンでも、お鍋でも、木べら一本だって値段やデザインとは関係なく使い込んでいくうちに独特の表情のでる道具というのがあるものです。ドゥエ村のこの共同釜は上部が給水層、下層部がこの焼き釜という不思議な構造で1900年頃に作られたとされていますが、小さいながら手入れがとても行き届いていました。

台所のオーブンでも、お鍋でも、木べら一本だって値段やデザインとは関係なく使い込んでいくうちに独特の表情のでる道具というのがあるものです。ドゥエ村のこの共同釜は上部が給水層、下層部がこの焼き釜という不思議な構造で1900年頃に作られたとされていますが、小さいながら手入れがとても行き届いていました。

今年の11月には生地捏ねから発酵、焼成まで全工程に携わる村の人たちに会いにいくつもりです。

今年の11月には生地捏ねから発酵、焼成まで全工程に携わる村の人たちに会いにいくつもりです。

ランゲ地方のお肉屋さん、イタリア好きの読者の皆さんもご存知のフランコが『見てみるか?今年のはこうさ。こんなの売るのも恥ずかしい!』と言って白トリュフの入ったガラス瓶を取り出して見せてくれました。私の親指の頭より小さい!例年ならトリュフ犬の訓練の仕上げに使うような代物です。それが今年は卸しで100グラム350ユーロ。消費者価格で600から800ユーロ、いやもっとする。地元のトリュフ取扱店でも、今シーズンの販売を完全に見送るところもあります。だから手に入れられるだけマシ。

ランゲ地方のお肉屋さん、イタリア好きの読者の皆さんもご存知のフランコが『見てみるか?今年のはこうさ。こんなの売るのも恥ずかしい!』と言って白トリュフの入ったガラス瓶を取り出して見せてくれました。私の親指の頭より小さい!例年ならトリュフ犬の訓練の仕上げに使うような代物です。それが今年は卸しで100グラム350ユーロ。消費者価格で600から800ユーロ、いやもっとする。地元のトリュフ取扱店でも、今シーズンの販売を完全に見送るところもあります。だから手に入れられるだけマシ。 今年は地元民でも口にするのが困難な白トリュフをピエモンテ州内の星獲りシェフに腕を振るってもらい、同じくピエモンテ地域のワインとのマリアージュとして楽しんでもらう。そうすることでピエモンテの食のポテンシャルをまずは地元の人に再認識してもらおうという大胆な発想のイベントが開催されています。その名も『Eccellenze del Piemonte in vetrina2021(ショーウィンドウを彩るピエモンテの優れた食材たち)』。イタリア好きピエモンテ州特集に登場したビエッラの星獲りレストラン『Il Patio』のセルジョ・ヴィネイスにもこのイベントの協力シェフとして白羽の矢が立てられました。彼はミシュラン一つ星獲得も今年で連続18年という大ベテランで、しかも彼のレストランの顧客の大半は地元の人たちです。彼の料理は奇をてらわず、誰よりもまず彼自身が好きなんだろうなと思わせる表現と技で、地元の食材を用いた一皿でも、彼が得意とする魚料理でもすっと出してきてくれる。肩肘張らない彼のスタイルを評価し、愛し、定期的に足を運んでくれるお客さまの期待を裏切ることなく、毎年ミシュランガイドの星を手中に収めるのは至難の業だったでしょう。

今年は地元民でも口にするのが困難な白トリュフをピエモンテ州内の星獲りシェフに腕を振るってもらい、同じくピエモンテ地域のワインとのマリアージュとして楽しんでもらう。そうすることでピエモンテの食のポテンシャルをまずは地元の人に再認識してもらおうという大胆な発想のイベントが開催されています。その名も『Eccellenze del Piemonte in vetrina2021(ショーウィンドウを彩るピエモンテの優れた食材たち)』。イタリア好きピエモンテ州特集に登場したビエッラの星獲りレストラン『Il Patio』のセルジョ・ヴィネイスにもこのイベントの協力シェフとして白羽の矢が立てられました。彼はミシュラン一つ星獲得も今年で連続18年という大ベテランで、しかも彼のレストランの顧客の大半は地元の人たちです。彼の料理は奇をてらわず、誰よりもまず彼自身が好きなんだろうなと思わせる表現と技で、地元の食材を用いた一皿でも、彼が得意とする魚料理でもすっと出してきてくれる。肩肘張らない彼のスタイルを評価し、愛し、定期的に足を運んでくれるお客さまの期待を裏切ることなく、毎年ミシュランガイドの星を手中に収めるのは至難の業だったでしょう。 この夜のセルジョは、イベント主催者らから魔法のごとく提供された見事な白トリュフを、トロトロ、ぷりっぷりのポーチドエッグ、地元産のカリフラワー、パルミジャーノと肉厚のアンチョビにあわせた上にきっちり適量をスライスしていました。面白いのはお皿の上でカリフラワーの香りが驚くほど高く、白トリュフと交互に波のように鼻腔をくすぐりに来ること。なのに口に入れるとカリフラワーは白トリュフと調和を保ちつつさっと身を引いて、白トリュフに主役を譲るんです。最後に、何処でも手に入る食材、けど実は選りすぐりの逸品という役者たち全員をポーチドエッグが包み込んで、華麗な演出を楽しませてくれました。合わせたワインは白ワイン Vigneti Boveri社のティモラッソ『Derthona Munta’ L’e’ Ruma 2018』。重厚な味わいに軽やかな酸味。これ以上のマリアージュはないでしょう。

この夜のセルジョは、イベント主催者らから魔法のごとく提供された見事な白トリュフを、トロトロ、ぷりっぷりのポーチドエッグ、地元産のカリフラワー、パルミジャーノと肉厚のアンチョビにあわせた上にきっちり適量をスライスしていました。面白いのはお皿の上でカリフラワーの香りが驚くほど高く、白トリュフと交互に波のように鼻腔をくすぐりに来ること。なのに口に入れるとカリフラワーは白トリュフと調和を保ちつつさっと身を引いて、白トリュフに主役を譲るんです。最後に、何処でも手に入る食材、けど実は選りすぐりの逸品という役者たち全員をポーチドエッグが包み込んで、華麗な演出を楽しませてくれました。合わせたワインは白ワイン Vigneti Boveri社のティモラッソ『Derthona Munta’ L’e’ Ruma 2018』。重厚な味わいに軽やかな酸味。これ以上のマリアージュはないでしょう。 今日では白トリュフも一人歩きを始め、ロンドン、NYなど世界の大都市はもちろん日本のあちらこちらであの得も言われぬ香りを放ち世の人を楽しませてくれていますが、つい30年ぐらい前は、ランゲやモンフェッラートの人たちが畑仕事やハンティングの傍らに見つけてきて、家庭でほそぼそ楽しんでいたものです。

今日では白トリュフも一人歩きを始め、ロンドン、NYなど世界の大都市はもちろん日本のあちらこちらであの得も言われぬ香りを放ち世の人を楽しませてくれていますが、つい30年ぐらい前は、ランゲやモンフェッラートの人たちが畑仕事やハンティングの傍らに見つけてきて、家庭でほそぼそ楽しんでいたものです。

ふわっと目玉焼きを焼いた上に指先つまんで手を怪我しないようにそっと薄めにスライスし、白トリュフの香りを必死で嗅ぎ分け、脳裏に叩き込んだ、あれが白トリュフ原体験だったのでした。

ふわっと目玉焼きを焼いた上に指先つまんで手を怪我しないようにそっと薄めにスライスし、白トリュフの香りを必死で嗅ぎ分け、脳裏に叩き込んだ、あれが白トリュフ原体験だったのでした。 5月下旬、土曜日、午前6時半には車に乗っていた、、、と、言うより、乗せられてたというべきか。

5月下旬、土曜日、午前6時半には車に乗っていた、、、と、言うより、乗せられてたというべきか。 ピエモンテ州ランゲ地方と言えばバローロとかバルバレスコなどなど、とにかくワインのはずが、なぜゆえ『ジン』⁉

ピエモンテ州ランゲ地方と言えばバローロとかバルバレスコなどなど、とにかくワインのはずが、なぜゆえ『ジン』⁉ では、先に述べられた不思議に一つずつ迫ってみましょう。

では、先に述べられた不思議に一つずつ迫ってみましょう。 「私達は仕事でロンドンに1年ほど暮らしたことがあるの。その時に二人とも『ジン』の虜になってね。」と、ヴァレンティ―ナ。

「私達は仕事でロンドンに1年ほど暮らしたことがあるの。その時に二人とも『ジン』の虜になってね。」と、ヴァレンティ―ナ。 オオカミの話になると目を輝かせ、その生態や林野で遭遇した時の体験を幸せそうに語るイタリア人は私の相棒に限らず、大勢います。

オオカミの話になると目を輝かせ、その生態や林野で遭遇した時の体験を幸せそうに語るイタリア人は私の相棒に限らず、大勢います。 「白トリュフを使って何かをしたいというのは、ジンを作ることを思いつくもっと前から考えてた。」ジョバンニが切り出した言葉が印象的。

「白トリュフを使って何かをしたいというのは、ジンを作ることを思いつくもっと前から考えてた。」ジョバンニが切り出した言葉が印象的。 私たちの間で続いていたお喋りは、3種類のボタニカル、アペニン産ジュニパー、ヘイゼルナッツと白トリュフだけから生まれた『ジン』、その名も『Alba』を口に含んだときの驚きにピタリと止みます。

私たちの間で続いていたお喋りは、3種類のボタニカル、アペニン産ジュニパー、ヘイゼルナッツと白トリュフだけから生まれた『ジン』、その名も『Alba』を口に含んだときの驚きにピタリと止みます。 それでも二人は決してエッセンスオイルを使用したくなかった。

それでも二人は決してエッセンスオイルを使用したくなかった。 例えばピエモンテの小さな町にトルタが売りのこのカフェ。

例えばピエモンテの小さな町にトルタが売りのこのカフェ。 、、、と、ふと視線を上げれば黒光りしたマリアージュの紅茶の缶が並ぶ棚の前で、恰幅の良いエプロン姿のおばちゃんがこちらを見据え「さっ、何にします!?」と、迫ってきた。味のある店にはスタッフもお客もしっかり仕切るこんなパーソナリティがいるもの。

、、、と、ふと視線を上げれば黒光りしたマリアージュの紅茶の缶が並ぶ棚の前で、恰幅の良いエプロン姿のおばちゃんがこちらを見据え「さっ、何にします!?」と、迫ってきた。味のある店にはスタッフもお客もしっかり仕切るこんなパーソナリティがいるもの。

「見た目は無骨で家庭的でも、口にしたら満足度抜群のトルタが食べられる、カップになみなみ注いだ熱く美味しいお茶といっしょに。そんな朝食が楽しめるお店がどうして自分の町にはないんだろう?ってずっと不満だった。ならばと自分たちで作ればいいと、仕事で独り立ちができた時にこの店を開きました。」と、フランチェスカ。

「見た目は無骨で家庭的でも、口にしたら満足度抜群のトルタが食べられる、カップになみなみ注いだ熱く美味しいお茶といっしょに。そんな朝食が楽しめるお店がどうして自分の町にはないんだろう?ってずっと不満だった。ならばと自分たちで作ればいいと、仕事で独り立ちができた時にこの店を開きました。」と、フランチェスカ。 大好きなお茶の仕入れはフランチェスカ自身が担当。緑茶も大好き。日本に自ら買い付けに行くほどのお茶好き。抹茶も立てる。

大好きなお茶の仕入れはフランチェスカ自身が担当。緑茶も大好き。日本に自ら買い付けに行くほどのお茶好き。抹茶も立てる。 そんな小さなサクセスストリーを持つお店で働くのは女性6人。ホール3名、工房に3名。ホール責任者のエリーザを除けば、オーナーのフランチェスカのようにみな2足の草鞋。例えば、パティシエ嬢のエリーザはファッションジャーナリスト。ケーキ作りが大好きで、午前は工房で粉にまみれ、執筆業は午後から。

そんな小さなサクセスストリーを持つお店で働くのは女性6人。ホール3名、工房に3名。ホール責任者のエリーザを除けば、オーナーのフランチェスカのようにみな2足の草鞋。例えば、パティシエ嬢のエリーザはファッションジャーナリスト。ケーキ作りが大好きで、午前は工房で粉にまみれ、執筆業は午後から。 洋菓子学校で研修を受けたのはモロッコ人のブシェラちゃんだけ。でも大事なのは経験と、皆、独学で腕を磨いて工房に立っています。一仕事の終わった午後の落ち着いた時間に工房を訪ねるときちんと片付いたピカピカの調理台、大きな壁かけの時計の下に並んだナッツ類の並んだ棚。あの幸せなトルタたちを育むゆりかごはここなんだと頷けます。

洋菓子学校で研修を受けたのはモロッコ人のブシェラちゃんだけ。でも大事なのは経験と、皆、独学で腕を磨いて工房に立っています。一仕事の終わった午後の落ち着いた時間に工房を訪ねるときちんと片付いたピカピカの調理台、大きな壁かけの時計の下に並んだナッツ類の並んだ棚。あの幸せなトルタたちを育むゆりかごはここなんだと頷けます。 写真提供(Elisa Rama)

写真提供(Elisa Rama) 写真提供(Elisa Rama)

写真提供(Elisa Rama) ここでビエッラの店と同じクオリティのトルタにお茶、てきぱきとしたサービスを提供していこうと皆やる気満々!

ここでビエッラの店と同じクオリティのトルタにお茶、てきぱきとしたサービスを提供していこうと皆やる気満々! 「どうしてヴェルチェッリかって?トリノやミラノといった大都市での展開は全く考えていません。だってビエッラでこのお店を開店したそもそもの動機が小さな街に小さな幸せをってことだったから。」

「どうしてヴェルチェッリかって?トリノやミラノといった大都市での展開は全く考えていません。だってビエッラでこのお店を開店したそもそもの動機が小さな街に小さな幸せをってことだったから。」 女性ならではの力が実を結ぶ例は日本でも多く目にしますが、今回はイタリアでもウーマンパワーの相乗効果で力強く展開できた美味しくって素敵なエピソードをお伝えしました。

女性ならではの力が実を結ぶ例は日本でも多く目にしますが、今回はイタリアでもウーマンパワーの相乗効果で力強く展開できた美味しくって素敵なエピソードをお伝えしました。

あまーくて、ぷっくりして、エメラルドにも似た輝きのグリンピースを手打ちのパスタと頬張り、こっくり頷く私たち。

あまーくて、ぷっくりして、エメラルドにも似た輝きのグリンピースを手打ちのパスタと頬張り、こっくり頷く私たち。 北イタリアはヴェネト州ヴェローナの町の中心部。夏のオペラ・フェスティバルで知られるアレーナからアレアルディ橋に向かって徒歩10分ほどのところにある老舗トラットリア。どのアングルにカメラのレンズを向けてもフォトジェニック!

北イタリアはヴェネト州ヴェローナの町の中心部。夏のオペラ・フェスティバルで知られるアレーナからアレアルディ橋に向かって徒歩10分ほどのところにある老舗トラットリア。どのアングルにカメラのレンズを向けてもフォトジェニック! イタリアに来て、地方都市に足を運んだら、やっぱりその町の伝統料理を食べてみたいもの。野菜、肉、魚の使い方、塩加減、熱の通し方や色合いを知れば、その町の素顔が言葉を交さずとも説得力をもって舌と心に浮かんでくるもの。

イタリアに来て、地方都市に足を運んだら、やっぱりその町の伝統料理を食べてみたいもの。野菜、肉、魚の使い方、塩加減、熱の通し方や色合いを知れば、その町の素顔が言葉を交さずとも説得力をもって舌と心に浮かんでくるもの。

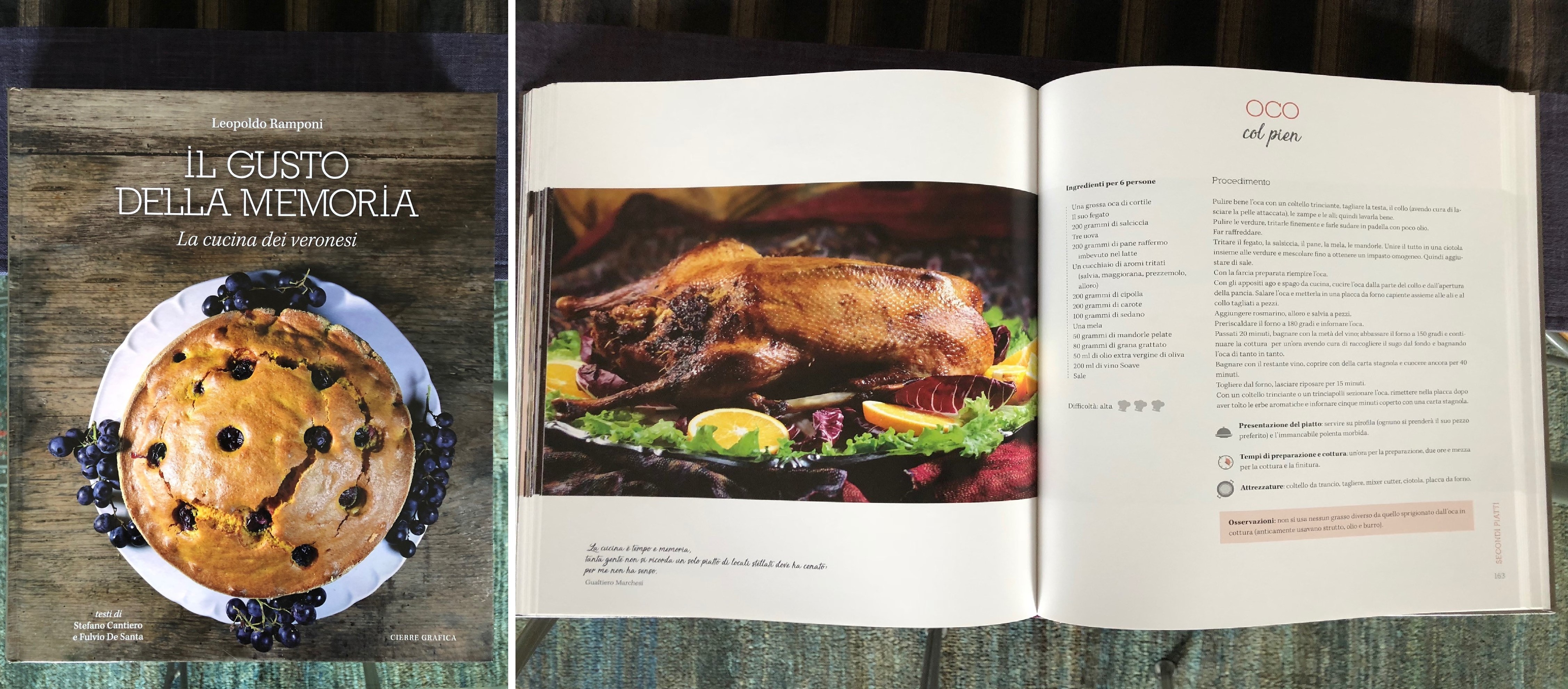

若かりし頃にはギンギンのレーサーだったレオ。移動は苦じゃない。年を重ねた今はお腹はちょっとポッコリしているけど、街中では自転車に、ヴェローナ郊外ならご自慢のハーレーにひらりと跨り、あっちこっちに出かけていく。そうやって収集したレシピの数は相当なもので、装丁も美しいレシピ集として出版されています。

若かりし頃にはギンギンのレーサーだったレオ。移動は苦じゃない。年を重ねた今はお腹はちょっとポッコリしているけど、街中では自転車に、ヴェローナ郊外ならご自慢のハーレーにひらりと跨り、あっちこっちに出かけていく。そうやって収集したレシピの数は相当なもので、装丁も美しいレシピ集として出版されています。 ワインも手頃なお値段のものからワイン通なら垂涎ものまで彼の目にかなったものが並ぶだけでなく、グラッパやウィスキー、ラム酒まで蒸留酒のセレクションもかなりのもの!ヴェローナといえばワイン国際見本市『ヴィーニタリー』の開催地ですが、そのオーガナイザーたちがほっと一息入れたいとき、無意識に足を向けてしまうお店もここなのです。

ワインも手頃なお値段のものからワイン通なら垂涎ものまで彼の目にかなったものが並ぶだけでなく、グラッパやウィスキー、ラム酒まで蒸留酒のセレクションもかなりのもの!ヴェローナといえばワイン国際見本市『ヴィーニタリー』の開催地ですが、そのオーガナイザーたちがほっと一息入れたいとき、無意識に足を向けてしまうお店もここなのです。

家族が生み出すポレンタの練り具合や焼き加減は絶妙。干ダラも臭みをとるのにかける手間暇は絶対に惜しまない。ガチョウの煮込みは緩めに仕上げたポレンタにお皿の上でざっくりと混ぜて口に含む。この地域の人たちの体を数世紀に渡り温め続けてきたガチョウのラグーのコクたるや唸らずにはいられません。

家族が生み出すポレンタの練り具合や焼き加減は絶妙。干ダラも臭みをとるのにかける手間暇は絶対に惜しまない。ガチョウの煮込みは緩めに仕上げたポレンタにお皿の上でざっくりと混ぜて口に含む。この地域の人たちの体を数世紀に渡り温め続けてきたガチョウのラグーのコクたるや唸らずにはいられません。

アルプスの少女ハイジのあの世界を、今もそのまま続けている人たちがいるんですよ。ピエモンテ州ビエッラ地域に住む酪農家にもそれを続けているところは多くあって、彼らは地域の方言で「マルガーリ(Malgari )又は(マルゲ:Marghé)」と呼ばれています。

アルプスの少女ハイジのあの世界を、今もそのまま続けている人たちがいるんですよ。ピエモンテ州ビエッラ地域に住む酪農家にもそれを続けているところは多くあって、彼らは地域の方言で「マルガーリ(Malgari )又は(マルゲ:Marghé)」と呼ばれています。 私たちが懇意にしているマルガーリの中でもバターづくりの名手『オルガ』や柔らかな風味のトーマチーズを作るレナ―タは、『イタリア好き(ピエモンテ州号)』本誌でも紹介されましたが、ロッソ・バイエットさんをまだご紹介していませんでした。

私たちが懇意にしているマルガーリの中でもバターづくりの名手『オルガ』や柔らかな風味のトーマチーズを作るレナ―タは、『イタリア好き(ピエモンテ州号)』本誌でも紹介されましたが、ロッソ・バイエットさんをまだご紹介していませんでした。

が、一つだけ違うのは、リコッタからこの『ムルタリット(Murtarit)』 を作るビエッラでも数少ない生産者だということ。ムルタリットとはこの地域の方言で『爆竹』の意味。どこが爆竹?

が、一つだけ違うのは、リコッタからこの『ムルタリット(Murtarit)』 を作るビエッラでも数少ない生産者だということ。ムルタリットとはこの地域の方言で『爆竹』の意味。どこが爆竹?

リコッタはそのまま食べても美味しいですが、彼女はそこにローズマリー、野生のタイム、オレガノのペペロンチーノに塩を適量入れて大きめの団子を作ります。表面が乾いたらいよいよ『止まり木』に!こうして、乳を温める炉の熱で水分をとりつつ、煙で燻されていく。2週間をかけゆっくりゆっくり石のように固く、色もグレーのボールへと変化していきます。

リコッタはそのまま食べても美味しいですが、彼女はそこにローズマリー、野生のタイム、オレガノのペペロンチーノに塩を適量入れて大きめの団子を作ります。表面が乾いたらいよいよ『止まり木』に!こうして、乳を温める炉の熱で水分をとりつつ、煙で燻されていく。2週間をかけゆっくりゆっくり石のように固く、色もグレーのボールへと変化していきます。 さあ、小さくても妙に迫力をもった可愛いムルタリットの出来上がり!さっとスパゲッティやラビオリを茹で、これを削りかけると、シンプルであるはずがコクがあって複雑な逸品ができてしまうのです。

さあ、小さくても妙に迫力をもった可愛いムルタリットの出来上がり!さっとスパゲッティやラビオリを茹で、これを削りかけると、シンプルであるはずがコクがあって複雑な逸品ができてしまうのです。

「かわいい女の子は、自分のルックスもサービスに含むと思い込んでるんじゃないか、と、時々心配になる。」

「かわいい女の子は、自分のルックスもサービスに含むと思い込んでるんじゃないか、と、時々心配になる。」

翌朝は6時の開店と同時に仕事前のちょっと元気を出したい男たち、まぎれてスポーティーなおばちゃん達がカップっチーノを啜りにやってくる。

翌朝は6時の開店と同時に仕事前のちょっと元気を出したい男たち、まぎれてスポーティーなおばちゃん達がカップっチーノを啜りにやってくる。

北イタリアは、このところ日中でも零下。身を切るような寒さが続いています。そんな日の夕方はやっぱり、体を温めてくれる野菜たっぷりのズッパが一番。ちょっとパプリカを利かせれば体の芯からあたっまる!、、、と、夫が食物庫から何やら持ってくると、アルミホイルに包んでホイッと暖炉に投げ込む。付け合せに、アオスタから届いたジャガイモをね、ホクホクに焼いて野菜の酸味とパプリカの辛味がアクセントのズッパにあわせるのですよ。山岳地帯で収獲されるこのジャガイモは平地で取れるものより糖分が高く、カロリーも高め。が、ポテトフライ用はなんとも味わい深く、肉じゃが用はお肉のコクにピタリとくる!

北イタリアは、このところ日中でも零下。身を切るような寒さが続いています。そんな日の夕方はやっぱり、体を温めてくれる野菜たっぷりのズッパが一番。ちょっとパプリカを利かせれば体の芯からあたっまる!、、、と、夫が食物庫から何やら持ってくると、アルミホイルに包んでホイッと暖炉に投げ込む。付け合せに、アオスタから届いたジャガイモをね、ホクホクに焼いて野菜の酸味とパプリカの辛味がアクセントのズッパにあわせるのですよ。山岳地帯で収獲されるこのジャガイモは平地で取れるものより糖分が高く、カロリーも高め。が、ポテトフライ用はなんとも味わい深く、肉じゃが用はお肉のコクにピタリとくる! 今は誰も見向きもしなくなった小さなジャガイモたちを何種類も、その種を絶やさないようにと願いながら育てている彼ら。感動して、イタリア国内で紹介するために書いた記事の日本語版が手許にあるので、紹介します。ちと、眺めですが、彼らに免じてお許しいただくとして、、、

今は誰も見向きもしなくなった小さなジャガイモたちを何種類も、その種を絶やさないようにと願いながら育てている彼ら。感動して、イタリア国内で紹介するために書いた記事の日本語版が手許にあるので、紹介します。ちと、眺めですが、彼らに免じてお許しいただくとして、、、 固いスイカズラの葉をつまんで口に入れると優しい酸味が口に広がる。 秋晴れの空に顔を上げると彼方でモンテローザの連山に生まれた雄大な氷河がこちらを横目で見下ろしていた。その下で牛たちがのんびり草を食む。

固いスイカズラの葉をつまんで口に入れると優しい酸味が口に広がる。 秋晴れの空に顔を上げると彼方でモンテローザの連山に生まれた雄大な氷河がこちらを横目で見下ろしていた。その下で牛たちがのんびり草を食む。

彼らの作物づくりは種の発掘から始まる。ネットも使う。が、スイスにある『Pro Specie Raraプロ・スペーチェ・ラーラ(希少品種支援協会)』という団体との出会いが大きかったという。自分たちの足でも探してもそう簡単には見つからない。それでも、昨年、フォンテンモーレ(Fontainemore)では栗を買うつもりで入った農家で老婆が手にしていた紫の豆の鞘が目に留まった。それが何かと聞くと90歳になる老婆は『大したもんじゃない、これは昔のものさ』フェデリーコは震える気持ちを抑えて言った『ちょっと、ちょっと、話を聞かせて!』

彼らの作物づくりは種の発掘から始まる。ネットも使う。が、スイスにある『Pro Specie Raraプロ・スペーチェ・ラーラ(希少品種支援協会)』という団体との出会いが大きかったという。自分たちの足でも探してもそう簡単には見つからない。それでも、昨年、フォンテンモーレ(Fontainemore)では栗を買うつもりで入った農家で老婆が手にしていた紫の豆の鞘が目に留まった。それが何かと聞くと90歳になる老婆は『大したもんじゃない、これは昔のものさ』フェデリーコは震える気持ちを抑えて言った『ちょっと、ちょっと、話を聞かせて!』 『Buccia Viola di Ueterndorf (ウェーテンドルフの紫芋), Verrayes (ヴァッレイス), Buccia Blu di Bristen (ブリステンの青じゃが), ジャガイモは2,3種買っていく客が多い。フォンテンモーレで栽培される彼らの20種余りのジャガイモはどれも独特の濃い味わいがある。

『Buccia Viola di Ueterndorf (ウェーテンドルフの紫芋), Verrayes (ヴァッレイス), Buccia Blu di Bristen (ブリステンの青じゃが), ジャガイモは2,3種買っていく客が多い。フォンテンモーレで栽培される彼らの20種余りのジャガイモはどれも独特の濃い味わいがある。

テーブル・セッティング、よし! 炉に大きめの薪もくべ、部屋の温めかたオーケェ!北イタリアの人間は以外に時間厳守、夜8時を過ぎると、ほら、わいわいと友人たちが集まってきましたよ!

テーブル・セッティング、よし! 炉に大きめの薪もくべ、部屋の温めかたオーケェ!北イタリアの人間は以外に時間厳守、夜8時を過ぎると、ほら、わいわいと友人たちが集まってきましたよ! 我が家で友人を招いての食事はこんな感じで始まります。と、足りないのは?

我が家で友人を招いての食事はこんな感じで始まります。と、足りないのは? イヴァーノ・フォッサーティ自身の曲は詩が美しく優しい、ミーナ、フィオレッラ・マンノイア、パッティー・ブラヴォなどの曲も手がけ、数々のヒット作を出しています。

イヴァーノ・フォッサーティ自身の曲は詩が美しく優しい、ミーナ、フィオレッラ・マンノイア、パッティー・ブラヴォなどの曲も手がけ、数々のヒット作を出しています。