イタリア好きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

今年は日本のゴールデンウィークも、大変長いお休みと聞いています。ここイタリアも、復活祭から、フェスタデラリベルタ(終戦記念日)、地域によってはメーデーまで長い連休に入っています。

パスクエッタと呼ばれる復活祭の後の月曜日、

パスクエッタと呼ばれる復活祭の後の月曜日、

イタリア最大の河川、ポー川のデルタ地帯の一部にある、デルタ・デル・ポーエミリアロマーニャ公園をご存知でしょうか?

この公園は水鳥、魚介類の生息地として、ユネスコ世界遺産に登録されており、40万ヘクタールという大きな湿地帯を形成しています。

今回はフェラーラ県のコマッキオ市リード デリ エステンセという町からから湿地帯の中を通り、コマッキオ市街をめぐる、全行程20kmのサイクリングロードを友人ファミリー大人4人、子供4人(6、10、11、12歳)で楽しんできました。

今回はフェラーラ県のコマッキオ市リード デリ エステンセという町からから湿地帯の中を通り、コマッキオ市街をめぐる、全行程20kmのサイクリングロードを友人ファミリー大人4人、子供4人(6、10、11、12歳)で楽しんできました。

リード デリ エステンセとはエステンセ公国の浜辺といったような意味で、文字通り松林を隔てて広い遠浅の砂浜があり、リゾート地といった雰囲気です。

リード デリ エステンセとはエステンセ公国の浜辺といったような意味で、文字通り松林を隔てて広い遠浅の砂浜があり、リゾート地といった雰囲気です。

朝、レンタサイクルのお店に行くと、色々な種類の自転車が取り揃えてあり、自転車を借りる人で、ごった返していました。4輪サイクルは街の中限定、マウンテンバイクや、カゴや子供を乗せるママチャリなど、大人から子供まで10ユーロで、丸一日好みの自転車を貸してくれます。

街のインフォメーションでは、自転車のハンドル部分につける地図まであって、なかなか便利。

街のインフォメーションでは、自転車のハンドル部分につける地図まであって、なかなか便利。

イタリア語だけでなく英語も表記されています。

街の中を通り、川のような湿地帯の入り口まで来ること約3km、両岸には水上家屋が点在しています。どの建物も水に上に杭が打たれた上に建てられてあり、どこもワイヤーにつながった網が 張り出ています。これは昔からの漁方で海水と、河川の混じり合う肥沃な環境下で育つ魚介類を、建物を起点に網を水中に下ろし、引き上げる天秤ばかりのような形から、この建物の事をビランチョーニ(大きな秤の意味)と呼ぶそうで、イタリアにおいて量、質ともに最上級のうなぎ、小魚、エビ、貝類なども豊富に水揚げされるそうです。

街の中を通り、川のような湿地帯の入り口まで来ること約3km、両岸には水上家屋が点在しています。どの建物も水に上に杭が打たれた上に建てられてあり、どこもワイヤーにつながった網が 張り出ています。これは昔からの漁方で海水と、河川の混じり合う肥沃な環境下で育つ魚介類を、建物を起点に網を水中に下ろし、引き上げる天秤ばかりのような形から、この建物の事をビランチョーニ(大きな秤の意味)と呼ぶそうで、イタリアにおいて量、質ともに最上級のうなぎ、小魚、エビ、貝類なども豊富に水揚げされるそうです。

自転車はちょっとという方には、モーターボートに乗って塩田をはじめとする湿地帯を観光を楽しむ事もできます。

自転車はちょっとという方には、モーターボートに乗って塩田をはじめとする湿地帯を観光を楽しむ事もできます。

そんな河岸を走ること1km、急に広い湿地帯が現れました。

そんな河岸を走ること1km、急に広い湿地帯が現れました。

季節によっては、南からフラミンゴが渡ってくることも有名で、湿地帯を歩く観光も春から秋にかけて行われているそうです。特に塩田を歩くツアー(4km)はガイドが湿地帯の生態系や、歴史などを説明してくれるようです。

この橋の先はガイドがいないと入れず、残念ながら塩田部分には時間が合わず、入ることができませんでしたが、周りを見渡すだけでも素晴らしい景観。細い河川敷の右にも左にも大きな湿地帯がひろがり、たくさんの水鳥が飛翔しています。

この橋の先はガイドがいないと入れず、残念ながら塩田部分には時間が合わず、入ることができませんでしたが、周りを見渡すだけでも素晴らしい景観。細い河川敷の右にも左にも大きな湿地帯がひろがり、たくさんの水鳥が飛翔しています。

こんなに豊かな水辺の風景はユネスコ世界遺産に登録されているというのも納得した次第です。

コマッキオ塩田ツアー、インフォメーション

https://www.salinadicomacchio.it/

サイクリング後半の話はまた次回

今年は日本のゴールデンウィークも、大変長いお休みと聞いています。ここイタリアも、復活祭から、フェスタデラリベルタ(終戦記念日)、地域によってはメーデーまで長い連休に入っています。

パスクエッタと呼ばれる復活祭の後の月曜日、

パスクエッタと呼ばれる復活祭の後の月曜日、イタリア最大の河川、ポー川のデルタ地帯の一部にある、デルタ・デル・ポーエミリアロマーニャ公園をご存知でしょうか?

この公園は水鳥、魚介類の生息地として、ユネスコ世界遺産に登録されており、40万ヘクタールという大きな湿地帯を形成しています。

今回はフェラーラ県のコマッキオ市リード デリ エステンセという町からから湿地帯の中を通り、コマッキオ市街をめぐる、全行程20kmのサイクリングロードを友人ファミリー大人4人、子供4人(6、10、11、12歳)で楽しんできました。

今回はフェラーラ県のコマッキオ市リード デリ エステンセという町からから湿地帯の中を通り、コマッキオ市街をめぐる、全行程20kmのサイクリングロードを友人ファミリー大人4人、子供4人(6、10、11、12歳)で楽しんできました。 リード デリ エステンセとはエステンセ公国の浜辺といったような意味で、文字通り松林を隔てて広い遠浅の砂浜があり、リゾート地といった雰囲気です。

リード デリ エステンセとはエステンセ公国の浜辺といったような意味で、文字通り松林を隔てて広い遠浅の砂浜があり、リゾート地といった雰囲気です。朝、レンタサイクルのお店に行くと、色々な種類の自転車が取り揃えてあり、自転車を借りる人で、ごった返していました。4輪サイクルは街の中限定、マウンテンバイクや、カゴや子供を乗せるママチャリなど、大人から子供まで10ユーロで、丸一日好みの自転車を貸してくれます。

街のインフォメーションでは、自転車のハンドル部分につける地図まであって、なかなか便利。

街のインフォメーションでは、自転車のハンドル部分につける地図まであって、なかなか便利。イタリア語だけでなく英語も表記されています。

街の中を通り、川のような湿地帯の入り口まで来ること約3km、両岸には水上家屋が点在しています。どの建物も水に上に杭が打たれた上に建てられてあり、どこもワイヤーにつながった網が 張り出ています。これは昔からの漁方で海水と、河川の混じり合う肥沃な環境下で育つ魚介類を、建物を起点に網を水中に下ろし、引き上げる天秤ばかりのような形から、この建物の事をビランチョーニ(大きな秤の意味)と呼ぶそうで、イタリアにおいて量、質ともに最上級のうなぎ、小魚、エビ、貝類なども豊富に水揚げされるそうです。

街の中を通り、川のような湿地帯の入り口まで来ること約3km、両岸には水上家屋が点在しています。どの建物も水に上に杭が打たれた上に建てられてあり、どこもワイヤーにつながった網が 張り出ています。これは昔からの漁方で海水と、河川の混じり合う肥沃な環境下で育つ魚介類を、建物を起点に網を水中に下ろし、引き上げる天秤ばかりのような形から、この建物の事をビランチョーニ(大きな秤の意味)と呼ぶそうで、イタリアにおいて量、質ともに最上級のうなぎ、小魚、エビ、貝類なども豊富に水揚げされるそうです。 自転車はちょっとという方には、モーターボートに乗って塩田をはじめとする湿地帯を観光を楽しむ事もできます。

自転車はちょっとという方には、モーターボートに乗って塩田をはじめとする湿地帯を観光を楽しむ事もできます。 そんな河岸を走ること1km、急に広い湿地帯が現れました。

そんな河岸を走ること1km、急に広い湿地帯が現れました。季節によっては、南からフラミンゴが渡ってくることも有名で、湿地帯を歩く観光も春から秋にかけて行われているそうです。特に塩田を歩くツアー(4km)はガイドが湿地帯の生態系や、歴史などを説明してくれるようです。

この橋の先はガイドがいないと入れず、残念ながら塩田部分には時間が合わず、入ることができませんでしたが、周りを見渡すだけでも素晴らしい景観。細い河川敷の右にも左にも大きな湿地帯がひろがり、たくさんの水鳥が飛翔しています。

この橋の先はガイドがいないと入れず、残念ながら塩田部分には時間が合わず、入ることができませんでしたが、周りを見渡すだけでも素晴らしい景観。細い河川敷の右にも左にも大きな湿地帯がひろがり、たくさんの水鳥が飛翔しています。こんなに豊かな水辺の風景はユネスコ世界遺産に登録されているというのも納得した次第です。

コマッキオ塩田ツアー、インフォメーション

https://www.salinadicomacchio.it/

サイクリング後半の話はまた次回

さて、今回はエミリアロマーニャからお正月のイタリアの食卓の定番をご紹介します。

さて、今回はエミリアロマーニャからお正月のイタリアの食卓の定番をご紹介します。 16世紀にモデナ県はミランドラ市のピーコ一族のお抱え料理人が考えたと言われています。当時フランス軍が押し寄せてきていたモデナ一帯において、自分たちの食いぶちを守るために、軍隊が到着する前に屠殺をした大量の豚の前足に、大量のミンチ肉を詰め込んで保管し、敵の搾取を免れたのがザンポーネの始まりと言われています。

16世紀にモデナ県はミランドラ市のピーコ一族のお抱え料理人が考えたと言われています。当時フランス軍が押し寄せてきていたモデナ一帯において、自分たちの食いぶちを守るために、軍隊が到着する前に屠殺をした大量の豚の前足に、大量のミンチ肉を詰め込んで保管し、敵の搾取を免れたのがザンポーネの始まりと言われています。 まず、豚の前足から中身を抜き、うら返して塩と胡椒、肩ロースなどの脂身が少なめの肉や、豚の皮、バラ肉を細かく切ったものに、塩、胡椒で下味をつけ、アニス、ナツメグ、メース(ナツメグの仮種皮)、シナモン、クローブなどスパイスで味をつけます。このスパイスの配合は各家庭や、肉屋、メーカーによってその配合は少しづつ違うそうで、モデナの人たちはご贔屓のザンポーネを12月に入るといそいそと買いに出かけます。スーパーにはもう調理されて、真空パックになったものがたくさん並んでいますが、地元お肉屋さん特製のザンポーネを一晩ゆっくりと水で戻し、皮を柔らかくし、余分な塩分を抜いた後、白い布で包み(破裂などを防ぐため)ごくごく弱火で3時間ほど煮たものは絶品。塩気が強いので、味は付けません。

まず、豚の前足から中身を抜き、うら返して塩と胡椒、肩ロースなどの脂身が少なめの肉や、豚の皮、バラ肉を細かく切ったものに、塩、胡椒で下味をつけ、アニス、ナツメグ、メース(ナツメグの仮種皮)、シナモン、クローブなどスパイスで味をつけます。このスパイスの配合は各家庭や、肉屋、メーカーによってその配合は少しづつ違うそうで、モデナの人たちはご贔屓のザンポーネを12月に入るといそいそと買いに出かけます。スーパーにはもう調理されて、真空パックになったものがたくさん並んでいますが、地元お肉屋さん特製のザンポーネを一晩ゆっくりと水で戻し、皮を柔らかくし、余分な塩分を抜いた後、白い布で包み(破裂などを防ぐため)ごくごく弱火で3時間ほど煮たものは絶品。塩気が強いので、味は付けません。 レンズ豆の煮込みや、ファジョーリ コローナという大ぶりインゲン豆の煮込み、マッシュポテトなどと食べるのがモデナの定番。皮を食べるのか食べないのか悩むところですが、残すとザンポーネは皮も食べるものだよ。コラーゲンがいっぱいだから、お肌ツヤツヤになるよ。などとたしなめられます。もちろん普通のお鍋では入りませんのでザンポーネを茹でる長いお鍋が欠かせません。

レンズ豆の煮込みや、ファジョーリ コローナという大ぶりインゲン豆の煮込み、マッシュポテトなどと食べるのがモデナの定番。皮を食べるのか食べないのか悩むところですが、残すとザンポーネは皮も食べるものだよ。コラーゲンがいっぱいだから、お肌ツヤツヤになるよ。などとたしなめられます。もちろん普通のお鍋では入りませんのでザンポーネを茹でる長いお鍋が欠かせません。 さて、そんなザンポーネですが、毎年12月の第1週目の日曜日、モデナ県のカステルヌオーボ市でスーパーザンポーネ祭りが行われます。

さて、そんなザンポーネですが、毎年12月の第1週目の日曜日、モデナ県のカステルヌオーボ市でスーパーザンポーネ祭りが行われます。 Superzamponeのサイト掲載写真より

Superzamponeのサイト掲載写真より 壇上の司会者によれば、2014年以降は量より質にこだわってますとのこと。この巨大ザンポーネ風呂桶のようなステンレスのお鍋で煮る事48時間以上、お鍋から引き上げられた後、手すりつき台に乗せられ、しっかりと固定された後、クレーン車でゆっくり巨大まな板の上へ。

壇上の司会者によれば、2014年以降は量より質にこだわってますとのこと。この巨大ザンポーネ風呂桶のようなステンレスのお鍋で煮る事48時間以上、お鍋から引き上げられた後、手すりつき台に乗せられ、しっかりと固定された後、クレーン車でゆっくり巨大まな板の上へ。

やっとの思いで、頂いたのはザンポーネ、ファジョーリ コローナのトマト煮、パン、これに水かランブルスコが一杯。ヨーロッパではプラスティック製容器を2020年までに無くそうという動きがあり、お皿も紙製、コップ、フォーク類に至るまで、自然に還る素材が使われており、ゴミの分別に対してもアナウンスがあったのには感心しました。

やっとの思いで、頂いたのはザンポーネ、ファジョーリ コローナのトマト煮、パン、これに水かランブルスコが一杯。ヨーロッパではプラスティック製容器を2020年までに無くそうという動きがあり、お皿も紙製、コップ、フォーク類に至るまで、自然に還る素材が使われており、ゴミの分別に対してもアナウンスがあったのには感心しました。 街の中にはクリスマスの飾りを売るお店、特産品のサラミやチーズ類、サラミ輪投げなどの屋台が所狭しと出ており、楽しいお祭りでした。

街の中にはクリスマスの飾りを売るお店、特産品のサラミやチーズ類、サラミ輪投げなどの屋台が所狭しと出ており、楽しいお祭りでした。

秋の農作業もひと段落、暖炉や薪ストーブに火が入り、冬支度へ向かいます。日本の秋とは異なり、太陽の国のイメージが強いイタリアですが、モデナの周辺は雨や、霧が多く深々と冷えてくるようなそんな気候です。

秋の農作業もひと段落、暖炉や薪ストーブに火が入り、冬支度へ向かいます。日本の秋とは異なり、太陽の国のイメージが強いイタリアですが、モデナの周辺は雨や、霧が多く深々と冷えてくるようなそんな気候です。 秋の初めから、今の時期モデナのスーパーや市場には色々なかぼちゃが並んでいるのが見られます。モデナはイタリアでも屈指のかぼちゃの産地。

秋の初めから、今の時期モデナのスーパーや市場には色々なかぼちゃが並んでいるのが見られます。モデナはイタリアでも屈指のかぼちゃの産地。 夏の終わりに収穫されたかぼちゃ、かと言って日本のかぼちゃと比べると、水分が多いタイプが多いのです。日本風に煮物にするとベチャベチャとあまり美味しくなかったり。しかし、所変われば調理法も変わる。地元の八百屋さんに教わったのは、まず半分に切って、またそれを半分に。そして種や皮がついたまま、丸ごと柔らかくなるまでオーブンで焼く。と言うものこうすることによって水分が蒸発し、甘さが増します。

夏の終わりに収穫されたかぼちゃ、かと言って日本のかぼちゃと比べると、水分が多いタイプが多いのです。日本風に煮物にするとベチャベチャとあまり美味しくなかったり。しかし、所変われば調理法も変わる。地元の八百屋さんに教わったのは、まず半分に切って、またそれを半分に。そして種や皮がついたまま、丸ごと柔らかくなるまでオーブンで焼く。と言うものこうすることによって水分が蒸発し、甘さが増します。

このまま皮と種をむいて付け合わせとしても良いし、マッシャーで潰してスープにするも、かぼちゃのトルテローニにするもよし。バルサミコ酢をかけて食べるのもおすすめ。

このまま皮と種をむいて付け合わせとしても良いし、マッシャーで潰してスープにするも、かぼちゃのトルテローニにするもよし。バルサミコ酢をかけて食べるのもおすすめ。 水分の少ないかぼちゃは炭火で焼いてつけあわせに、揚げて、お酢とオイルでマリネにしたり、と活躍します。

水分の少ないかぼちゃは炭火で焼いてつけあわせに、揚げて、お酢とオイルでマリネにしたり、と活躍します。 我が家では庭にたわわに実ったカリンや、マルメロを使い、洋梨、りんご、プルーンなどを入れ、モストコット(葡萄ジュースを煮込んだもの)をたっぷり加え、ゆっくりゆっくり薪ストーブの上で煮込みます。お砂糖は一切加えず、フルーツの糖分だけで煮込むとても優しい味のサボール。三日間煮込んでやっと出来上がりました。

我が家では庭にたわわに実ったカリンや、マルメロを使い、洋梨、りんご、プルーンなどを入れ、モストコット(葡萄ジュースを煮込んだもの)をたっぷり加え、ゆっくりゆっくり薪ストーブの上で煮込みます。お砂糖は一切加えず、フルーツの糖分だけで煮込むとても優しい味のサボール。三日間煮込んでやっと出来上がりました。

流石にかぼちゃの産地はかぼちゃを比喩にした方言もたくさん

流石にかぼちゃの産地はかぼちゃを比喩にした方言もたくさん 本当に暑い暑い日本の夏を過ごされた、イタリア好き委員会読者の皆様いかがお過ごしでしょうか?ここエミリア ロマーニャ州、モデナではブドウの収穫が始まりました。

本当に暑い暑い日本の夏を過ごされた、イタリア好き委員会読者の皆様いかがお過ごしでしょうか?ここエミリア ロマーニャ州、モデナではブドウの収穫が始まりました。 我が家にはトレビアーノエミリアーノ種、ランブルスコ種、、サラミーノ種のブドウの木があり、ランブルスコ ソルバーラ種認定の葡萄畑になっています。

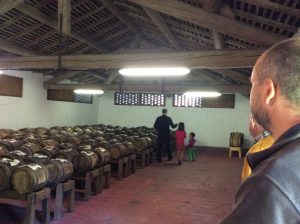

我が家にはトレビアーノエミリアーノ種、ランブルスコ種、、サラミーノ種のブドウの木があり、ランブルスコ ソルバーラ種認定の葡萄畑になっています。 基本的に我が家でバルサミコ酢に使う葡萄の種類はトレビアーノ種。黒いバルサミコ酢からは想像できないかもしれませんが、白葡萄なのです。このトレビアーノを使って、バルサミコ酢の唯一の原料となるモストコットを作ります。イタリア語でモストとは葡萄の絞り汁、コットとは煮るという意味で、その名の通り葡萄の汁を煮詰める作業をご紹介します。

基本的に我が家でバルサミコ酢に使う葡萄の種類はトレビアーノ種。黒いバルサミコ酢からは想像できないかもしれませんが、白葡萄なのです。このトレビアーノを使って、バルサミコ酢の唯一の原料となるモストコットを作ります。イタリア語でモストとは葡萄の絞り汁、コットとは煮るという意味で、その名の通り葡萄の汁を煮詰める作業をご紹介します。

間髪おかず除梗機にかけ、半潰しにし、圧搾機にかけ、500Lの大釜の中に入れます

間髪おかず除梗機にかけ、半潰しにし、圧搾機にかけ、500Lの大釜の中に入れます そして翌日早朝に大釜に火を入れます。沸騰 直前まで沸かすこと2時間、しっかりとアクを取ります。

そして翌日早朝に大釜に火を入れます。沸騰 直前まで沸かすこと2時間、しっかりとアクを取ります。 そして弱火でゆっくりと沸騰させずに煮詰めること12時間。漆黒の液体モストコットが出来上がります。量にして葡萄100kgからは約350Lのモストコットが出来上がる計算です。伝統的なバルサミコ酢の製法にはこのモストコット屋外で、直火で煮詰めることという規定があり、葡萄の熟成具合や、天気と相談しながら、我が家では約3トンの葡萄からモストコットを作る作業を約一週間かけて進めていきます。

そして弱火でゆっくりと沸騰させずに煮詰めること12時間。漆黒の液体モストコットが出来上がります。量にして葡萄100kgからは約350Lのモストコットが出来上がる計算です。伝統的なバルサミコ酢の製法にはこのモストコット屋外で、直火で煮詰めることという規定があり、葡萄の熟成具合や、天気と相談しながら、我が家では約3トンの葡萄からモストコットを作る作業を約一週間かけて進めていきます。 モデナにはバルサミコ酢造りを商売にしておらず、個人でバルサミコ酢の樽を 所有している人が沢山あり、農家であれば、自分の家でモストコットを作る人たちもいます。農家でない人たちは葡萄の場合、明日程度の生産量になると勝手に植えたりすることが法律で禁じられているため、モスト(葡萄の絞り汁)を買って、自分のうちで煮詰めるもしくはモストコットの全ての作業を委託して作ってもらうと言う場合が大半を占めています。

モデナにはバルサミコ酢造りを商売にしておらず、個人でバルサミコ酢の樽を 所有している人が沢山あり、農家であれば、自分の家でモストコットを作る人たちもいます。農家でない人たちは葡萄の場合、明日程度の生産量になると勝手に植えたりすることが法律で禁じられているため、モスト(葡萄の絞り汁)を買って、自分のうちで煮詰めるもしくはモストコットの全ての作業を委託して作ってもらうと言う場合が大半を占めています。 葡萄の出来から、葡萄の収穫、搾る作業は本当に重労働。しかしながら、葡萄の圧搾具合、煮詰め具合や味まで自分たちでコントロールできるのは最終製品にも大きな違いとなって現れるので、大事な作業です。

葡萄の出来から、葡萄の収穫、搾る作業は本当に重労働。しかしながら、葡萄の圧搾具合、煮詰め具合や味まで自分たちでコントロールできるのは最終製品にも大きな違いとなって現れるので、大事な作業です。 この時期モストコットを作るお祭りがモデナ近隣では沢山ありますので、もしお近くにいらっしゃる方は見に行かれるととても楽しいと思います。

この時期モストコットを作るお祭りがモデナ近隣では沢山ありますので、もしお近くにいらっしゃる方は見に行かれるととても楽しいと思います。 10月6ー7日

10月6ー7日

グランドホテルクラウディオ ディ ベルナルド エクゼクティブシェフ はマスカルポーネのトルテッリを(カラフルなソースで仕上げてます。

グランドホテルクラウディオ ディ ベルナルド エクゼクティブシェフ はマスカルポーネのトルテッリを(カラフルなソースで仕上げてます。