ブドウ収穫、真っ只中のイタリア。

産地に行くとブドウでいっぱいになったトラクターが轟音を立てて行き来しており、季節を感じるものです。

これからどんどんワインへと育ってゆくブドウたち、、、

とその前に、忘れちゃいけないのが「トルボリン!」

白ワインの名産地ソアヴェから「今年のトルボリンが始まった」という一報を受け、

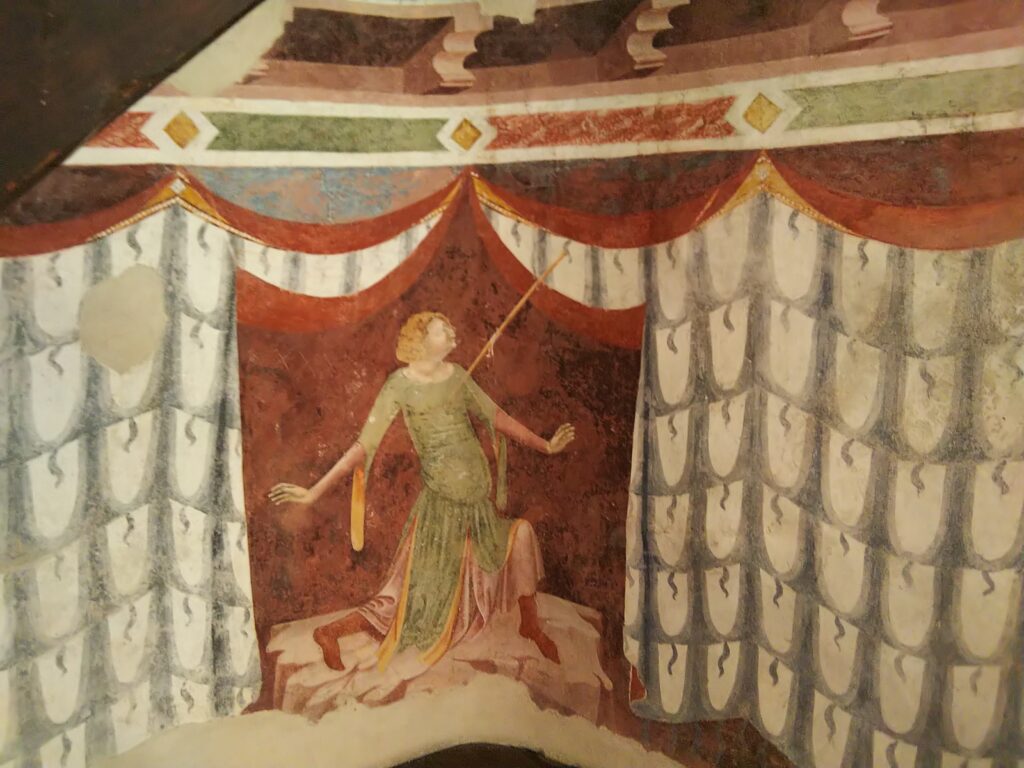

ソアヴェの丘

早速ワイナリー「ティラペッレ」(Tirapelle) にお邪魔しました。

トルボリンとはヴェネト方言であり、イタリア語では「トルボリーノ」

イタリア国内でもあまり知られていない存在で、主にイタリア北東部で親しまれてきたのだそう。トルビド(濁っている)という言葉から派生したトルボリンは、正に濁った液体。

実はこれ、発酵が始まったばかりのブドウ汁なんです。

ティラペッレのオーナー、二コラさん

容量600リットルのステンレスタンクから、いずれは立派な白ワインとなる発酵中のシュワシュワ液体を取り出してもらいます。

先週金曜日に収穫したブドウを使用し、月曜日に発酵が始まって2日経ったものを試飲させていただきました。つまり、収穫5日後のブドウ汁。アルコール度数はまだ3%程度。

ソアヴェDOC主要品種ガルガーネガ(Garganega)のトルボリンを試飲

ジュースとも呼べず、ワインとも呼べず。そんな段階のブドウ汁はピリッと炭酸っぽく発酵を感じられる不思議な飲み心地ですが、甘みが美味しく、アルコールを感じないのでどんどん飲めちゃいそうです。

地元のワイナリーに行く際には、タンク持参が基本

強く発酵し続けているトルボリンを持ち帰るには、いくつか気をつけるべきポイントも。

・暑さに注意:発酵が勢いよく進み過ぎて、容器爆発の恐れがあるため

⇒ 保管は冷所:発酵の速度を緩めるため

⇒ 容器のフタはしない:ガスを外に逃がすため

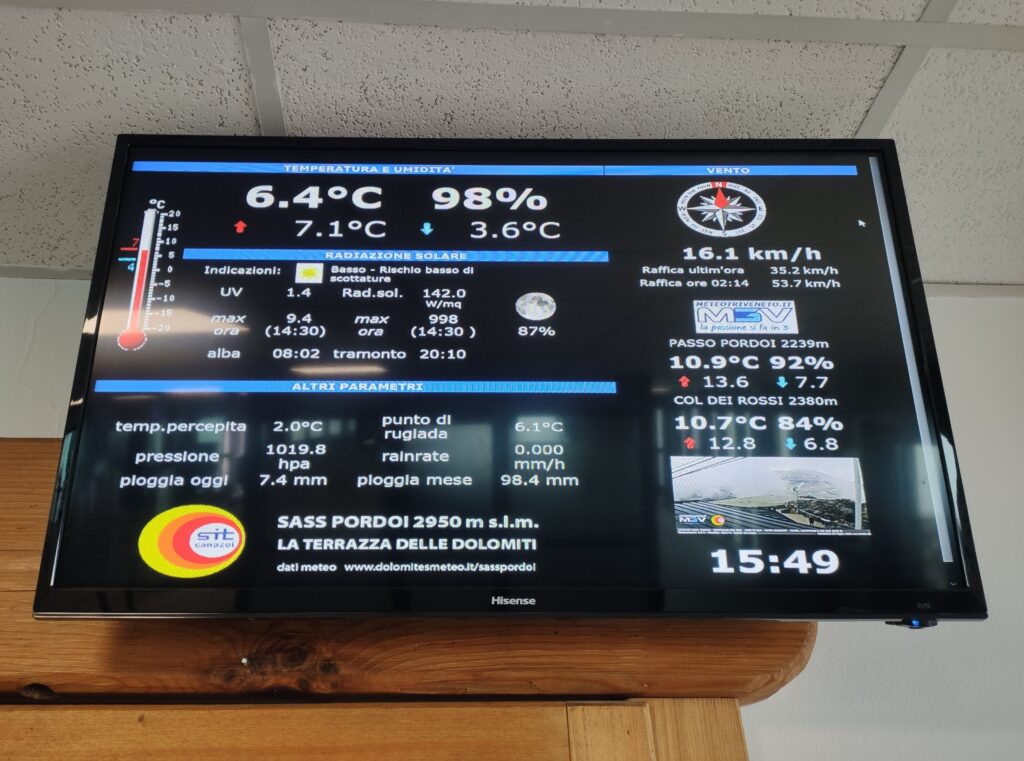

ワイナリーではタンク内が16度に保たれてしっかり管理され、トルボリンはソアヴェDOCのワインへと変化する

おうちに帰ってすぐ、ボトルに移し替えました。

発酵が進むにつれ酸味が増していくため、数日以内に消費する必要があります。アルコール度数は徐々に強くなっていきますが、残念ながらワインとしては美味しくなりません。

おうちでは冷蔵庫保管

さて、秋の風物詩、栗やサツマイモに合わせて飲むのが定番の甘いトルボリンは10月、栗の収穫祭にも欠かせない存在。

「栗を食べると口の中がパサパサするだろ。だから、いっぱい飲まなきゃいけない。アルコール度数の低いトルボリンはたくさん飲むのにピッタリなんだ」

と二コラさん。

ただし、飲み過ぎには要注意ですよ!!お腹が緩くなりますからね~

Un ringraziamento a

Azienda agricola Tirapelle Nicola

Via Olmo 51

37030 Roncà (Verona)

産地に行くとブドウでいっぱいになったトラクターが轟音を立てて行き来しており、季節を感じるものです。

これからどんどんワインへと育ってゆくブドウたち、、、

とその前に、忘れちゃいけないのが「トルボリン!」

白ワインの名産地ソアヴェから「今年のトルボリンが始まった」という一報を受け、

早速ワイナリー「ティラペッレ」(Tirapelle) にお邪魔しました。

トルボリンとはヴェネト方言であり、イタリア語では「トルボリーノ」

イタリア国内でもあまり知られていない存在で、主にイタリア北東部で親しまれてきたのだそう。トルビド(濁っている)という言葉から派生したトルボリンは、正に濁った液体。

実はこれ、発酵が始まったばかりのブドウ汁なんです。

容量600リットルのステンレスタンクから、いずれは立派な白ワインとなる発酵中のシュワシュワ液体を取り出してもらいます。

先週金曜日に収穫したブドウを使用し、月曜日に発酵が始まって2日経ったものを試飲させていただきました。つまり、収穫5日後のブドウ汁。アルコール度数はまだ3%程度。

ジュースとも呼べず、ワインとも呼べず。そんな段階のブドウ汁はピリッと炭酸っぽく発酵を感じられる不思議な飲み心地ですが、甘みが美味しく、アルコールを感じないのでどんどん飲めちゃいそうです。

強く発酵し続けているトルボリンを持ち帰るには、いくつか気をつけるべきポイントも。

・暑さに注意:発酵が勢いよく進み過ぎて、容器爆発の恐れがあるため

⇒ 保管は冷所:発酵の速度を緩めるため

⇒ 容器のフタはしない:ガスを外に逃がすため

おうちに帰ってすぐ、ボトルに移し替えました。

発酵が進むにつれ酸味が増していくため、数日以内に消費する必要があります。アルコール度数は徐々に強くなっていきますが、残念ながらワインとしては美味しくなりません。

さて、秋の風物詩、栗やサツマイモに合わせて飲むのが定番の甘いトルボリンは10月、栗の収穫祭にも欠かせない存在。

「栗を食べると口の中がパサパサするだろ。だから、いっぱい飲まなきゃいけない。アルコール度数の低いトルボリンはたくさん飲むのにピッタリなんだ」

と二コラさん。

ただし、飲み過ぎには要注意ですよ!!お腹が緩くなりますからね~

Un ringraziamento a

Azienda agricola Tirapelle Nicola

Via Olmo 51

37030 Roncà (Verona)

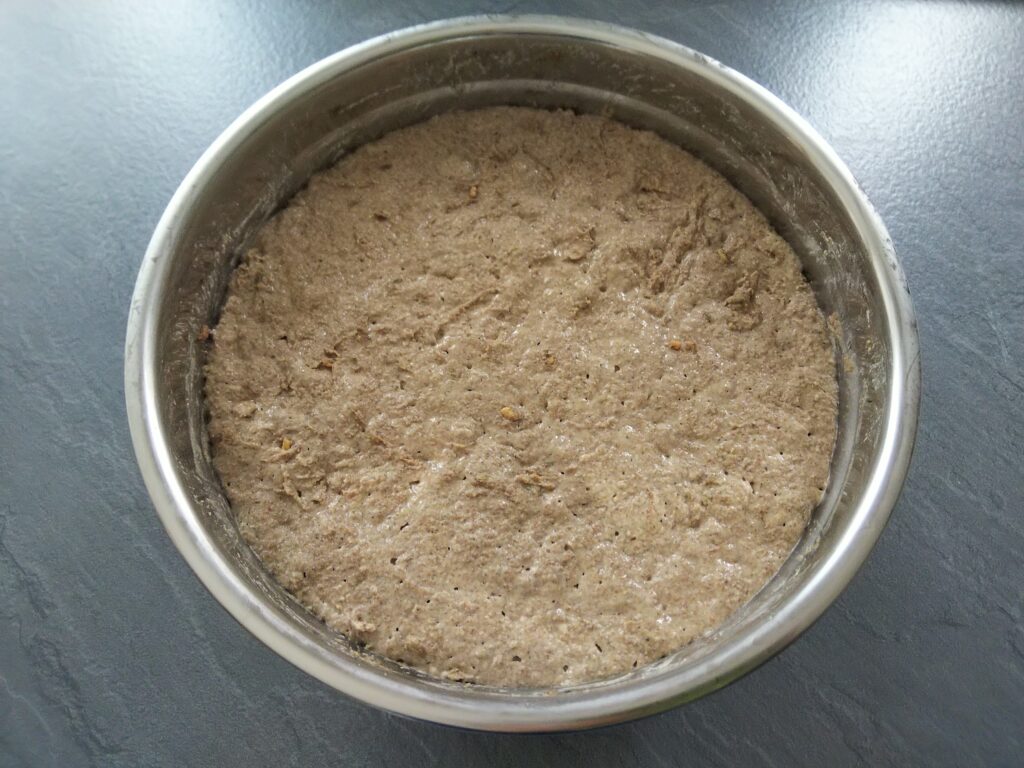

焼き上がりの色が濃いのは、ライ麦粉をメインに使うため。

焼き上がりの色が濃いのは、ライ麦粉をメインに使うため。