(この記事は2022年にアップされた記事です。)

今年も5月から30度超え。猛暑の続く北イタリアでの夏は、つい涼しい山に逃げたくなるのですが、今回の舞台はヴェローナ。意外にも今まで一度も書いたことのなかったアレーナのオペラについて紹介しようとふと思い立ちました。30ユーロ程度から楽しめるこのイベント。オペラが好きな方も、あまり興味のない方も、夏のヴェローナにお越しの際は必見ですよ~♬

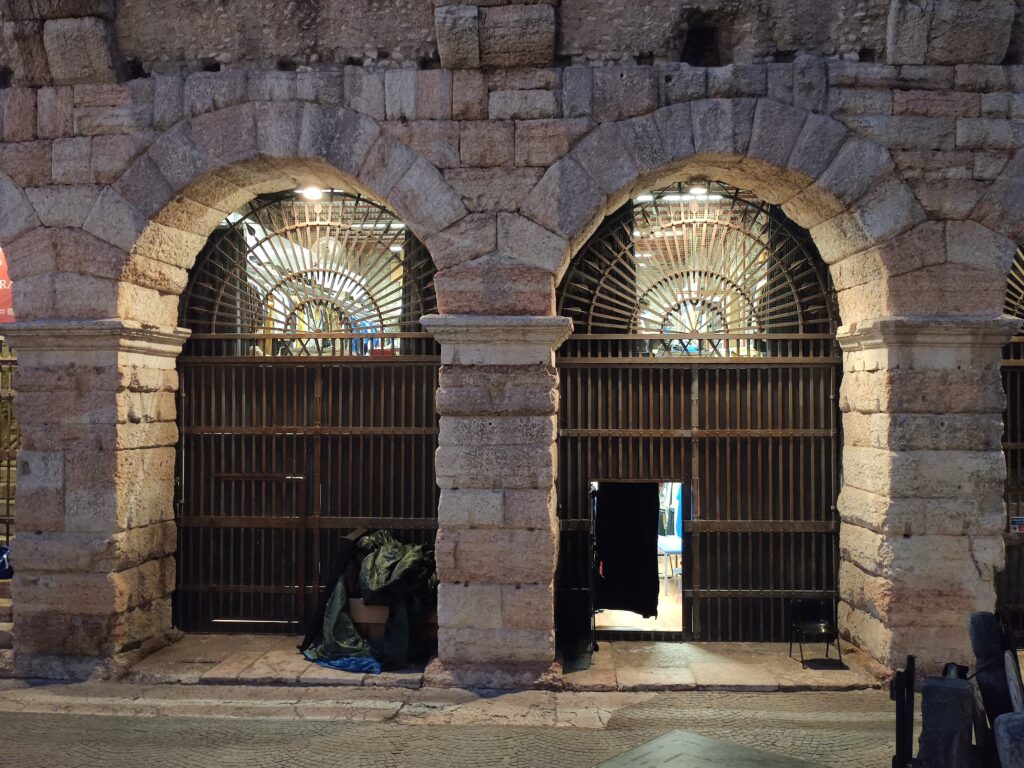

さて、ヴェローナの中央駅から徒歩20分(地図上、近そうに見えて炎天下では辛いので注意!)、旧市街に着いてまず目に入るのが、ローマのコロッセオを小さくしたような円形劇場アレーナです。

1世紀前半に建てられたアレーナ(約152 x 123 m)

古代ローマ都市として栄えていた歴史を持つヴェローナ。このアレーナもその象徴で、約2000年前に建てられた際は剣闘士の戦いなども行われていました。一見、完璧に残っているかのような保存状態の良さですが、なんと、オリジナルでは外側にもう一周、高い壁があり、観客席が上までつながっていたというから驚き。左側に少し残っている部分がその名残です。

残念ながら1117年に起こった大地震で外壁が崩れ落ちてしまいましたが、その崩落した石は市内各所の教会や宮殿造りに再利用されて残っています。

秋~春であればステージもなく、全容が見られる他、上段からの景色も楽しめますが、夏にオペラやコンサートが行われる雰囲気が最高!収容人数は約2万人という広さで、しかも音響などもしっかり計算された造りになっているというから、当時の技術には感服しますね。

オペラの上演時以外でも、入場観光が可能

アレーナ上段から望むブラ広場

2020年はコロナウイルスの影響でオペラ全公演中止となる異例の事態でしたが、昨年から再開し、今年で99回目を迎えました。初演は1913年8月、ジュゼッペ・ヴェルディのアイーダ。戦時中など、開催できない時期も乗り越えて来年は記念すべき100回目となります。

イタリアでのオペラシーズンって、本当は秋から春なんですが、ここは野外ゆえに例外。毎年6月下旬~9月初旬まで、週3~4回程度上演されます。例年5演目あるうち、アイーダは必ず上演されるのですが、2日連続で同じ演目が続くことはなく、世界中から訪れるファンが数日間のヴェローナ滞在でもさまざまな公演を楽しめる設定です。

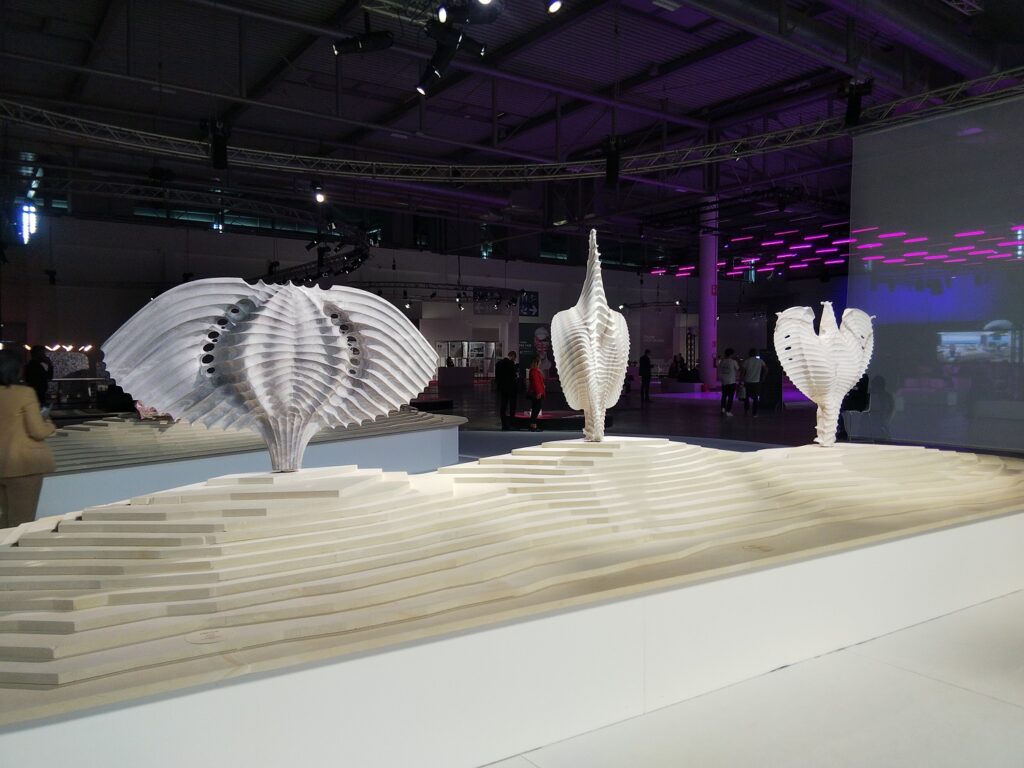

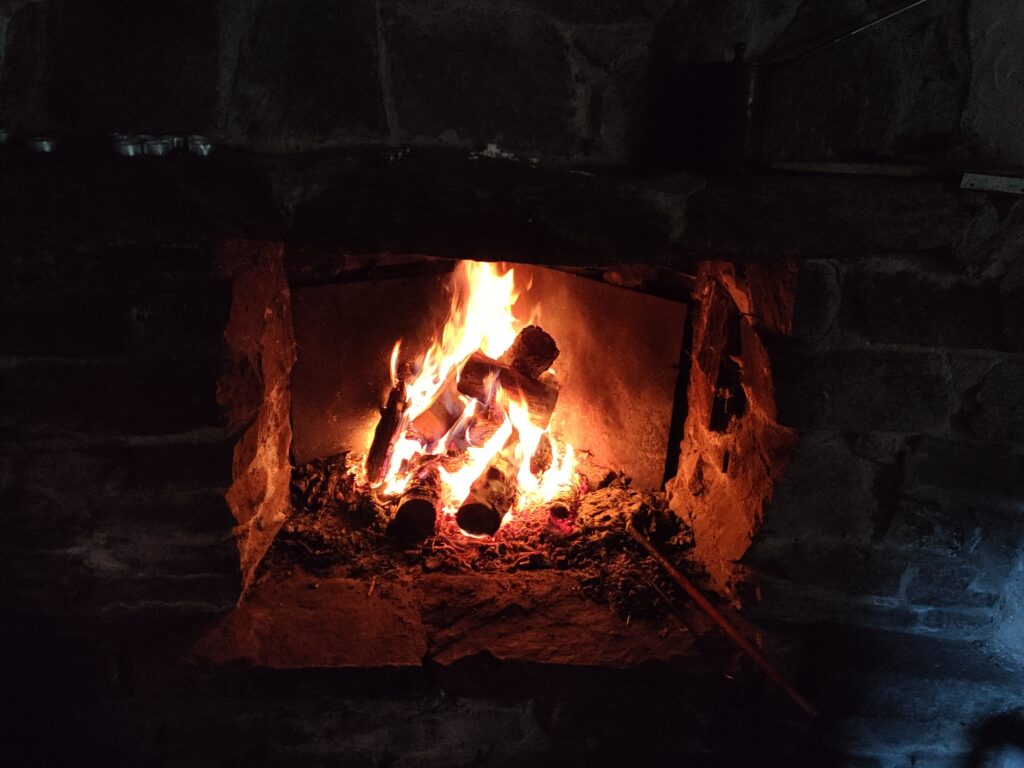

お堅いイメージのあるオペラ鑑賞とは違って敷居が低く、本物の馬が登場したり、火気が使われていたりと屋外ならではの演出もあり、見どころたっぷり。アレーナ全体がステージとなって、壮大なムードに包まれます。

アイーダ(2015年)

また、日が落ちるのを待つため、6月の開始時刻は21時15分という遅さ。だんだん薄暗くなり、第二幕を迎える頃、真っ暗な中に浮かび上がるステージが美しいのです。特にアイーダでは古代エジプトという設定がアレーナに調和していてピッタリ。夏の夜に響き渡る凱旋行進曲(サッカーW杯でよく流れる、あのマーチ)のトランペットは鳥肌ものです。

なお、7月以降、徐々に15分ずつ早まり、8月だと開始は20時45分。長い演目は夜中1時頃に終わるのが当たり前で、先日観に行った際の終演はなんと1時20分。そこからカーテンコールが始まるという、いつにも増して長丁場でした。こんな調子なので、途中で帰っちゃう人も実は多いです。

幕間の休憩中

もちろん、アレーナの外にも音は響き渡るわけですが、騒音がどうとか近隣住民からのクレームがないのが、やはり歴史と伝統の力、そして国民性なのかも。目の前にある広場のベンチでは、こぼれてくる音楽やその独特の空気感だけ楽しむ人たちの姿もよく見かけます。まさに気取らずに楽しめるオペラ公演と言えるでしょう。

アイーダ(2012年)

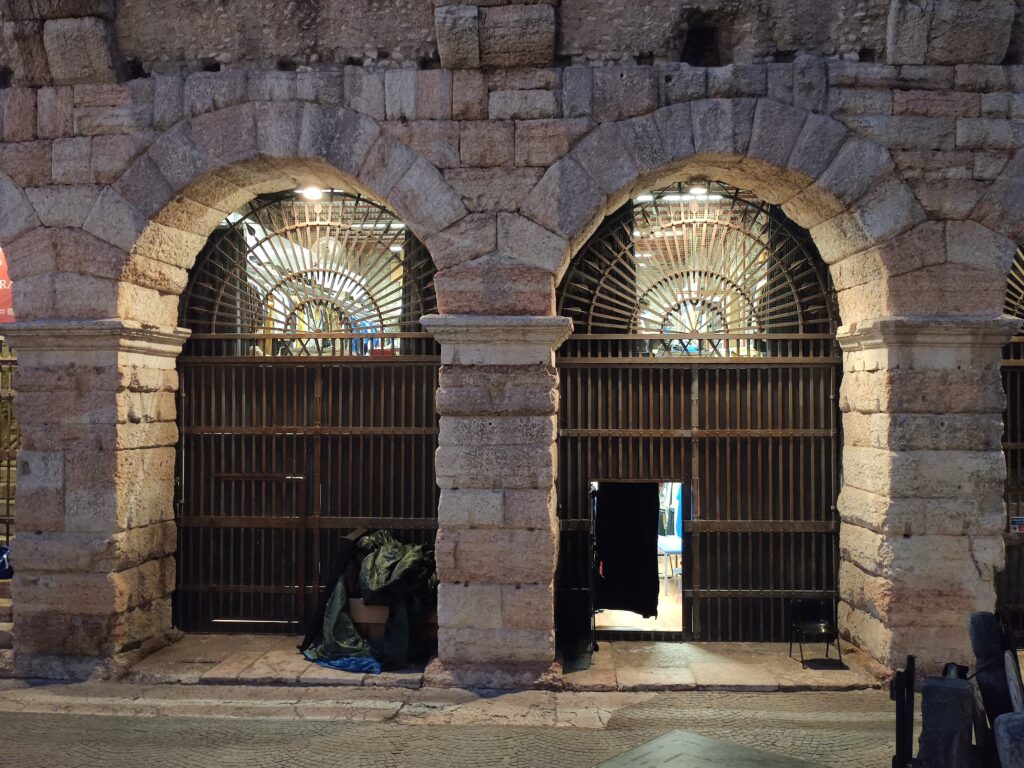

中に入らない人も、この季節はアレーナの外に舞台セットや大道具が大胆に置かれていて、そんな光景が見られるのもココならでは。

ちなみに、公演終了後に大道具担当の方たちが夜通し、次の日のためのセットチェンジを行っています。そういう方たちのおかげで成り立っているわけです。

衣裳部屋も垣間見える

オペラ5演目の他に、有名歌手やダンサーを招いてのスペシャルナイトなどもあるので、夏のヴェローナにいらっしゃる方は、ぜひ事前にプログラムをチェックしてみてくださいね♪

【プチ情報】

・チケットはオンライン購入、または現地のチケットオフィスにて。曜日や内容によって料金が変わる。

・屋根がないため雨天(大雨)中止だが、第一幕まで行われると払い戻しなし。

(夏のヴェローナは夕立が発生しやすいが夜は止むことがほとんど。あまり中止になることはない。)

・途中入退可。

・売り子もいるほど飲食は自由だが飲み物の持込みは不可。入口のセキュリティチェックで没収される。

・舞台正面の客席は高価(250~300ユーロ)で、正装が推奨される。

・スタンド席上段は30ユーロ程度からあって気軽。段上に直に座るため、カジュアルな格好がオススメ。

・スタンド席上段の場合、お尻がかなり痛くなる覚悟とクッションが必要。

アレーナ前の売店ではクッションが多く売られている

・スタンド席上段は、以前は自由席で、開場時間になると席取りのための行列ができていたが、コロナの影響で全て指定席に変更された。

・幕間に20~30分くらい休憩あり。敷地内に設置されたお手洗いにも行けるのでご安心を。

・当日のヴェローナ泊は必須。終演後のアレーナ周辺は混雑しすぎてタクシーを見つけるのも困難なため、車がない人は徒歩圏内で帰れる宿か、送迎付きのホテルを選ぶのが賢明。

学生の間ではエキストラの短期バイトも人気

今年も5月から30度超え。猛暑の続く北イタリアでの夏は、つい涼しい山に逃げたくなるのですが、今回の舞台はヴェローナ。意外にも今まで一度も書いたことのなかったアレーナのオペラについて紹介しようとふと思い立ちました。30ユーロ程度から楽しめるこのイベント。オペラが好きな方も、あまり興味のない方も、夏のヴェローナにお越しの際は必見ですよ~♬

さて、ヴェローナの中央駅から徒歩20分(地図上、近そうに見えて炎天下では辛いので注意!)、旧市街に着いてまず目に入るのが、ローマのコロッセオを小さくしたような円形劇場アレーナです。

古代ローマ都市として栄えていた歴史を持つヴェローナ。このアレーナもその象徴で、約2000年前に建てられた際は剣闘士の戦いなども行われていました。一見、完璧に残っているかのような保存状態の良さですが、なんと、オリジナルでは外側にもう一周、高い壁があり、観客席が上までつながっていたというから驚き。左側に少し残っている部分がその名残です。

残念ながら1117年に起こった大地震で外壁が崩れ落ちてしまいましたが、その崩落した石は市内各所の教会や宮殿造りに再利用されて残っています。

秋~春であればステージもなく、全容が見られる他、上段からの景色も楽しめますが、夏にオペラやコンサートが行われる雰囲気が最高!収容人数は約2万人という広さで、しかも音響などもしっかり計算された造りになっているというから、当時の技術には感服しますね。

2020年はコロナウイルスの影響でオペラ全公演中止となる異例の事態でしたが、昨年から再開し、今年で99回目を迎えました。初演は1913年8月、ジュゼッペ・ヴェルディのアイーダ。戦時中など、開催できない時期も乗り越えて来年は記念すべき100回目となります。

イタリアでのオペラシーズンって、本当は秋から春なんですが、ここは野外ゆえに例外。毎年6月下旬~9月初旬まで、週3~4回程度上演されます。例年5演目あるうち、アイーダは必ず上演されるのですが、2日連続で同じ演目が続くことはなく、世界中から訪れるファンが数日間のヴェローナ滞在でもさまざまな公演を楽しめる設定です。

お堅いイメージのあるオペラ鑑賞とは違って敷居が低く、本物の馬が登場したり、火気が使われていたりと屋外ならではの演出もあり、見どころたっぷり。アレーナ全体がステージとなって、壮大なムードに包まれます。

また、日が落ちるのを待つため、6月の開始時刻は21時15分という遅さ。だんだん薄暗くなり、第二幕を迎える頃、真っ暗な中に浮かび上がるステージが美しいのです。特にアイーダでは古代エジプトという設定がアレーナに調和していてピッタリ。夏の夜に響き渡る凱旋行進曲(サッカーW杯でよく流れる、あのマーチ)のトランペットは鳥肌ものです。

なお、7月以降、徐々に15分ずつ早まり、8月だと開始は20時45分。長い演目は夜中1時頃に終わるのが当たり前で、先日観に行った際の終演はなんと1時20分。そこからカーテンコールが始まるという、いつにも増して長丁場でした。こんな調子なので、途中で帰っちゃう人も実は多いです。

もちろん、アレーナの外にも音は響き渡るわけですが、騒音がどうとか近隣住民からのクレームがないのが、やはり歴史と伝統の力、そして国民性なのかも。目の前にある広場のベンチでは、こぼれてくる音楽やその独特の空気感だけ楽しむ人たちの姿もよく見かけます。まさに気取らずに楽しめるオペラ公演と言えるでしょう。

中に入らない人も、この季節はアレーナの外に舞台セットや大道具が大胆に置かれていて、そんな光景が見られるのもココならでは。

ちなみに、公演終了後に大道具担当の方たちが夜通し、次の日のためのセットチェンジを行っています。そういう方たちのおかげで成り立っているわけです。

オペラ5演目の他に、有名歌手やダンサーを招いてのスペシャルナイトなどもあるので、夏のヴェローナにいらっしゃる方は、ぜひ事前にプログラムをチェックしてみてくださいね♪

【プチ情報】

・チケットはオンライン購入、または現地のチケットオフィスにて。曜日や内容によって料金が変わる。

・屋根がないため雨天(大雨)中止だが、第一幕まで行われると払い戻しなし。

(夏のヴェローナは夕立が発生しやすいが夜は止むことがほとんど。あまり中止になることはない。)

・途中入退可。

・売り子もいるほど飲食は自由だが飲み物の持込みは不可。入口のセキュリティチェックで没収される。

・舞台正面の客席は高価(250~300ユーロ)で、正装が推奨される。

・スタンド席上段は30ユーロ程度からあって気軽。段上に直に座るため、カジュアルな格好がオススメ。

・スタンド席上段の場合、お尻がかなり痛くなる覚悟とクッションが必要。

・スタンド席上段は、以前は自由席で、開場時間になると席取りのための行列ができていたが、コロナの影響で全て指定席に変更された。

・幕間に20~30分くらい休憩あり。敷地内に設置されたお手洗いにも行けるのでご安心を。

・当日のヴェローナ泊は必須。終演後のアレーナ周辺は混雑しすぎてタクシーを見つけるのも困難なため、車がない人は徒歩圏内で帰れる宿か、送迎付きのホテルを選ぶのが賢明。