「イタリア好き」の皆さま、こんにちは。ジェノヴァ在住の赤沼恵です。

今、晴れた空を見ながらこれを書いています。カモメが優雅に飛んでいます。

カモメは、実際は獰猛な鳥なのですが、空を飛んでいる時はとても美しく、この鳥を見る度に海のそばに住む喜びを感じます。

私は特に夕暮れ時の空を見るのが好きです。

日本の真っ赤な夕焼けも美しいですが、このジェノヴァの海と山の上に広がる空は絶景です。

薄く紫色に染まっていく雲、黄金色の光が海に手を差し伸べ、その光を反射して輝く建物。やがてゆっくりと顔を出す星々…

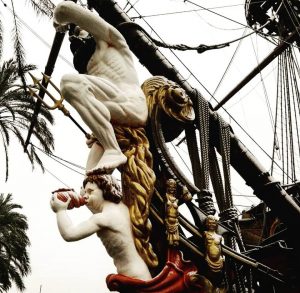

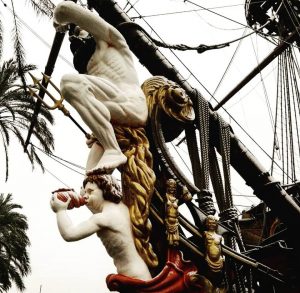

そんな空を見ているとあの海の向こうになにがあるのだろう、と心を躍らせた旅人たちに思いは飛んでいきます。

ジェノヴァはアメリカ大陸を発見したコロンブスを生んだ街、捕らえられたマルコ・ポーロが牢獄の中で「東方見聞録」を囚人仲間に語った街、音楽界のさすらい人パガニーニが生まれた街。

デ・アミーチスの子供用小説「クオーレ」に出てくるマルコ少年はアルゼンチンに渡った母を探しに一人ジェノヴァの港から旅立ちます。

未知の世界への憧れは人一倍強いのに、ジェノヴェーゼ達は自分の心をさらけ出すことが苦手です。この街にある宝も大切に守り、本当に価値のわかる人にしか見せないようにしている感を受けます。

一説に、ジェノヴァの名前の語源はローマ神話のヤヌス(Janas)だと言われています。

ヤヌスは前と後ろに2つの顔を持つ神です。ジェノヴァは山と海という2つの顔をもつことからこの名前が付いたと言われています。

2つどころか、沢山の顔を持つこの街の魅力をご紹介していきます。

珍しく降った雪にも負けず、遠い彼方を見つめるコロンブスの像

今、晴れた空を見ながらこれを書いています。カモメが優雅に飛んでいます。

カモメは、実際は獰猛な鳥なのですが、空を飛んでいる時はとても美しく、この鳥を見る度に海のそばに住む喜びを感じます。

私は特に夕暮れ時の空を見るのが好きです。

日本の真っ赤な夕焼けも美しいですが、このジェノヴァの海と山の上に広がる空は絶景です。

薄く紫色に染まっていく雲、黄金色の光が海に手を差し伸べ、その光を反射して輝く建物。やがてゆっくりと顔を出す星々…

そんな空を見ているとあの海の向こうになにがあるのだろう、と心を躍らせた旅人たちに思いは飛んでいきます。

ジェノヴァはアメリカ大陸を発見したコロンブスを生んだ街、捕らえられたマルコ・ポーロが牢獄の中で「東方見聞録」を囚人仲間に語った街、音楽界のさすらい人パガニーニが生まれた街。

デ・アミーチスの子供用小説「クオーレ」に出てくるマルコ少年はアルゼンチンに渡った母を探しに一人ジェノヴァの港から旅立ちます。

未知の世界への憧れは人一倍強いのに、ジェノヴェーゼ達は自分の心をさらけ出すことが苦手です。この街にある宝も大切に守り、本当に価値のわかる人にしか見せないようにしている感を受けます。

一説に、ジェノヴァの名前の語源はローマ神話のヤヌス(Janas)だと言われています。

ヤヌスは前と後ろに2つの顔を持つ神です。ジェノヴァは山と海という2つの顔をもつことからこの名前が付いたと言われています。

2つどころか、沢山の顔を持つこの街の魅力をご紹介していきます。