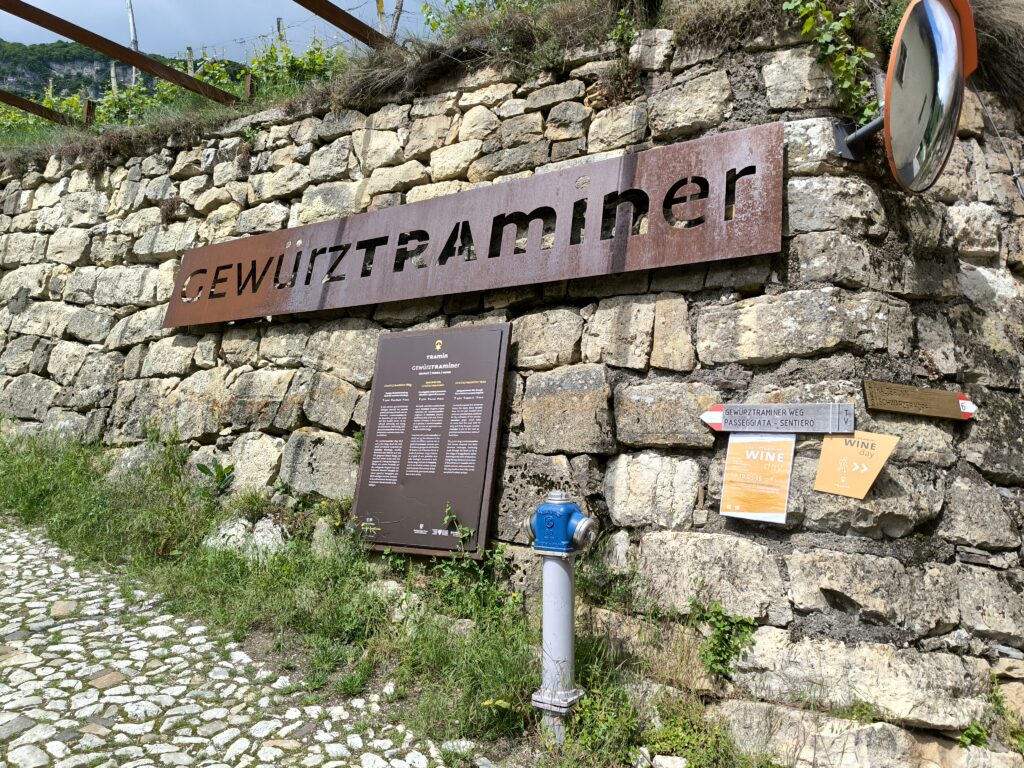

5月初旬の週末。汗ばむほどの晴天の下、アルト・アディジェのトラミン村で白ワイン、ゲヴュルツトラミネールの“道を辿る”イベントが開かれた。

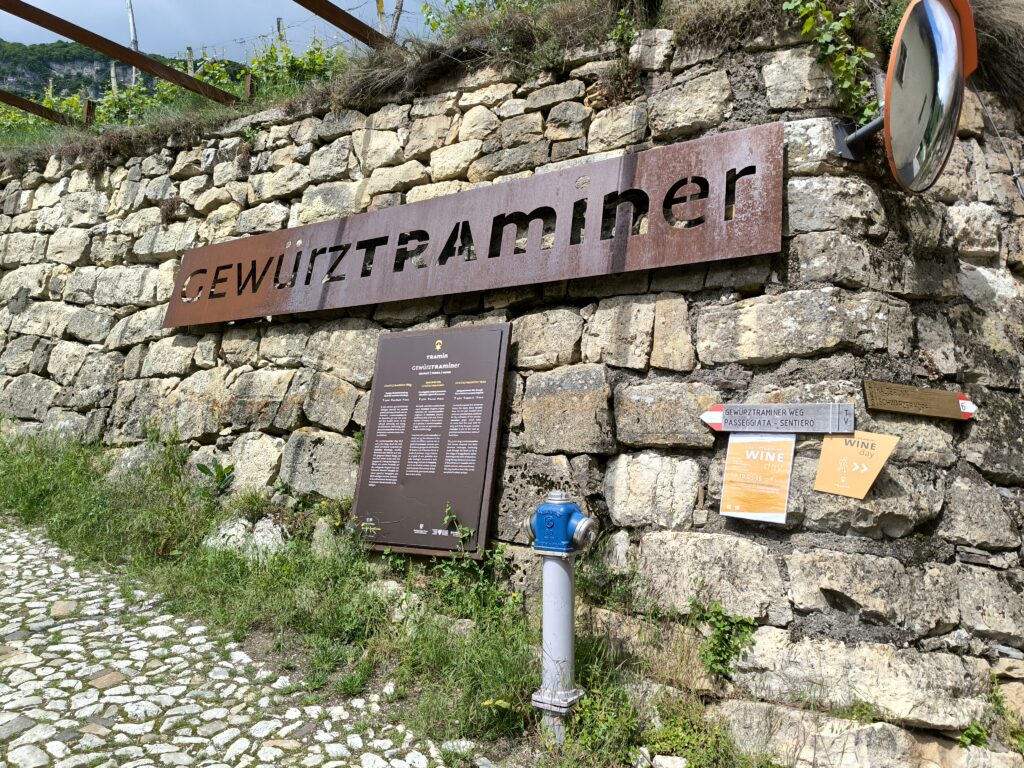

「ゲヴュルツトラミネールの道」スタート地点

本来、ブドウ畑の中を歩きながら、所々に設けられた参加ワイナリーのスタンドでゲヴュルツトラミネールのワインを味わう、というこの企画。片道1.7㎞のコースを歩くのも楽しみで向かったのだが、前日までの悪天候によるコンディション不良から、会場が高台に位置するお城の庭に変更されてしまったのは残念だった。

新たにGewürzTRAMINer Winedayの会場となったお城

それでも、村の中心広場から風情ある路地を通り抜け、お城まで登って行く間、見渡す限りの絶景が広がっていて、ブドウ畑の新緑に癒されたものだ。

丘から見下ろすトラミン村(独:Tramin/伊:Termeno)

ゲヴュルツトラミネールとは薄っすらとピンクがかったブドウの品種。フランスやドイツでもよく使われているが、トラミンという言葉が隠れているように、ここトラミン村が原産地である。つまり、この一帯、トラミン村からお隣のカルテルン村やエッパン村にかけ、特にゲヴュルツトラミネールワインの生産が盛んというわけだ。

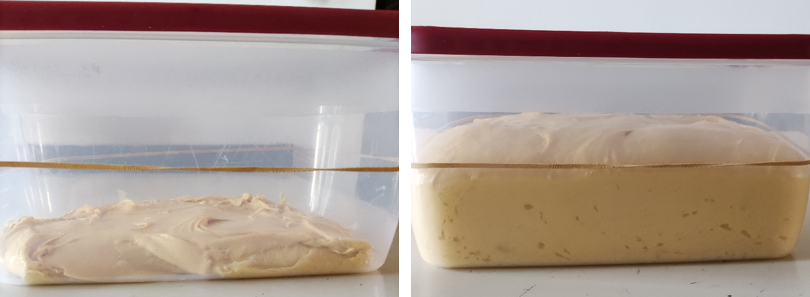

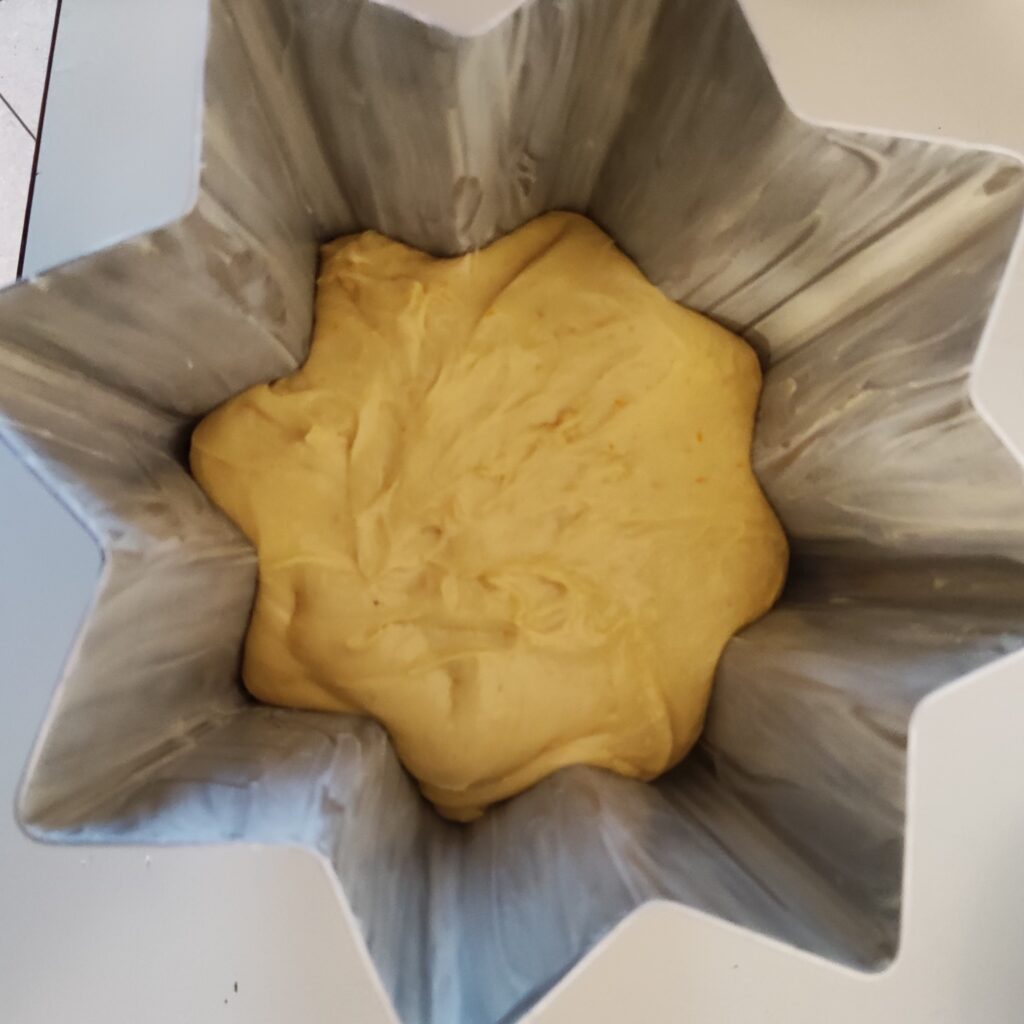

スパイスを意味するドイツ語“ゲヴュルツ”と付くだけあって、スパイス系の香りも感じられるが、甘くトロピカルなフルーティさとアロマティックな香りが実に豊か。その秘密は発酵前に行われるコールド・マセレーションにあるという。

お口に含むとフローラルでミネラル感が豊富。あえて少し遅めに収穫することで深みのある味わいを出しているワイナリーも多い。魚料理はもちろん、アジア系料理との相性も抜群だが、アルコール度数は14%と白ワインにしては強いので、飲み過ぎには要注意である。

さて、この日のイベントには大小8つのワイナリー(+2つの蒸留所)が参加し、全部で15種類ほどのゲヴュルツトラミネールのテイスティングを堪能できた。

通常、フレッシュな状態で飲むワインのため、多くの収穫年が2023~2024年であったが、中には2018年などの熟成ものもあり、濃厚な後味がずーっと口の中に残る感じが素晴らしかった。

こんなに一度に飲み比べができるなんて、ゲヴュルツトラミネール好きにはたまらない。

さらに、このアルト・アディジェらしい村々の雰囲気とアルプスの山々を望む景観。

トラミン村の中心広場

大都市ボルツァーノに程近く、バスでのアクセスも悪くないため、気軽にハイキングやピクニックも満喫できるし、中世のフレスコ画が残る小さな教会巡りも楽しめる。

13~15世紀のフレスコ画が美しく残るサン・ジャコモ教会

宿泊するなら、大手ウェブサイトを通さず、直接「マーゾ」と呼ばれるアグリトゥリズモを予約するのが醍醐味。

シンプルな木造の部屋であっても、翌朝にはマーゾならではの新鮮な卵や乳製品、自家製リンゴジュースなどが並ぶ美味しい朝食が待っている。

ランチやディナーには、ワイナリーの開くブッシェンシャンク(≒オステリア)がオススメだ。

Buschenschank “Ansitz Villa Raßlhof”

アルト・アディジェに行くと、ついアルプスの山々でトレッキングに出かけ、山小屋に泊まりたくもなるけれど、標高の低いこの辺りでも、歩く、食べる、飲む、自然に浸る、という素晴らしい体験をぜひ!

トラミン村のお隣、カルテルン村(独:Kaltern/伊:Caldaro)

本来、ブドウ畑の中を歩きながら、所々に設けられた参加ワイナリーのスタンドでゲヴュルツトラミネールのワインを味わう、というこの企画。片道1.7㎞のコースを歩くのも楽しみで向かったのだが、前日までの悪天候によるコンディション不良から、会場が高台に位置するお城の庭に変更されてしまったのは残念だった。

それでも、村の中心広場から風情ある路地を通り抜け、お城まで登って行く間、見渡す限りの絶景が広がっていて、ブドウ畑の新緑に癒されたものだ。

ゲヴュルツトラミネールとは薄っすらとピンクがかったブドウの品種。フランスやドイツでもよく使われているが、トラミンという言葉が隠れているように、ここトラミン村が原産地である。つまり、この一帯、トラミン村からお隣のカルテルン村やエッパン村にかけ、特にゲヴュルツトラミネールワインの生産が盛んというわけだ。

スパイスを意味するドイツ語“ゲヴュルツ”と付くだけあって、スパイス系の香りも感じられるが、甘くトロピカルなフルーティさとアロマティックな香りが実に豊か。その秘密は発酵前に行われるコールド・マセレーションにあるという。

お口に含むとフローラルでミネラル感が豊富。あえて少し遅めに収穫することで深みのある味わいを出しているワイナリーも多い。魚料理はもちろん、アジア系料理との相性も抜群だが、アルコール度数は14%と白ワインにしては強いので、飲み過ぎには要注意である。

さて、この日のイベントには大小8つのワイナリー(+2つの蒸留所)が参加し、全部で15種類ほどのゲヴュルツトラミネールのテイスティングを堪能できた。

通常、フレッシュな状態で飲むワインのため、多くの収穫年が2023~2024年であったが、中には2018年などの熟成ものもあり、濃厚な後味がずーっと口の中に残る感じが素晴らしかった。

こんなに一度に飲み比べができるなんて、ゲヴュルツトラミネール好きにはたまらない。

さらに、このアルト・アディジェらしい村々の雰囲気とアルプスの山々を望む景観。

大都市ボルツァーノに程近く、バスでのアクセスも悪くないため、気軽にハイキングやピクニックも満喫できるし、中世のフレスコ画が残る小さな教会巡りも楽しめる。

宿泊するなら、大手ウェブサイトを通さず、直接「マーゾ」と呼ばれるアグリトゥリズモを予約するのが醍醐味。

シンプルな木造の部屋であっても、翌朝にはマーゾならではの新鮮な卵や乳製品、自家製リンゴジュースなどが並ぶ美味しい朝食が待っている。

ランチやディナーには、ワイナリーの開くブッシェンシャンク(≒オステリア)がオススメだ。

アルト・アディジェに行くと、ついアルプスの山々でトレッキングに出かけ、山小屋に泊まりたくもなるけれど、標高の低いこの辺りでも、歩く、食べる、飲む、自然に浸る、という素晴らしい体験をぜひ!