クリスマスと並んで大切な行事とされているPasqua(復活祭)が終わりました。

連休になることもあり、親戚や友人と会う機会も増え、慌ただしくも賑やかな数日間が終わると、まさに祭りのあと、という心境。

また、こうした行事には地方の伝統や風習も色濃く出るのも興味深いところです。

お菓子も例外ではなく、全国的に知られたイースターエッグのチョコやコロンバもスーパーに積み上がりますが、”アブルッツォといえば”、という伝統菓子も幾つかあり、今回、代表的なものが手作りで我が家にも揃ったのでご紹介します。

左上から時計回りにFiadoni、Pupa、Cuore d’Abruzzo (Cuore di pasta di mandorle)。

老若男女に人気のFiadoniはラビオリと似た要領で作る焼き菓子で、ペコリーノやパルミジャーノなどの粉チーズを複数ブレンドして作る塩味のあるバージョンと、リコッタチーズやチョコなどを入れる甘く仕上げるバージョンがあります。私が親しみのあるのは塩味の方。ワインともよく合うのでアペリテーヴォにもぴったりです。

今回、聖金曜日に友人の家でFiadoni作りに参戦。

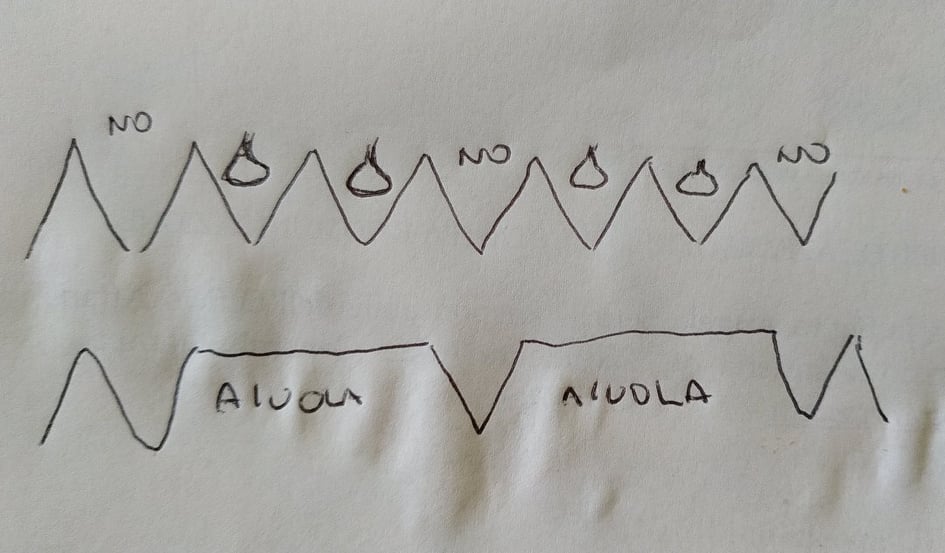

生地を作り、種を乗せて、包んで、裁断して、卵を塗って、オーブンへ・・・といった一連の作業を皆で分担しながら何度も繰り返します。一人だと気が遠くなりますが、皆でお喋りしながらだとその時間もまた楽しい。

この日は結果的に7−8家族分、200個近いFiadoniが完成しました。それぞれトレイに分けてリボンを結んで各家に持ち帰ります。

Pupaとはお人形や女の子のこと。歴史的には婚約者の家族間で新郎の家族には女の子の、新婦の家族には馬の形をしたお菓子を贈る風習があったとか。現在は祖父母から孫たちへ贈るお菓子のひとつに。復活祭の象徴である卵を抱えたバージョンなどもあり、見た目にも楽しいお菓子。今回はなんと、友人が私バージョンとして、着物を着た日本女性のPupaをサプライズでプレゼントしてくれました。おいしいうちに、と思いつつ、特別過ぎて惜しくてまだ食べられずにいます。

最後はCuore d’Abruzzo別名Cuore di Pasta di Mandorle。

これは羊飼いが長い移牧に出る際、妻が焼いて渡していたと言われるもの。たっぷりのチョコやアーモンドを用い、日持ちがしてエネルギーとなるハート型のお菓子は、孤独な移牧生活を慰めたに違いありません。

これはお隣のマンマが2週間ほど前から準備を始めていました。そんなに前から、と言うなかれ・・まずはベースとなる硬いパンを一つひとつ夜遅くまで掛けて焼き上げ、日を置いて表面にチョコを塗り、固まるのを待つ。仕上げはチョコクリームでデコレーションする。手間暇がかかるとはまさにこのこと。事前に渡したい人がいたとかもあり、段取り、、大事です。

最初は「絞る手に力が入らないから、昔みたいにト音記号がうまく描けない」と嘆いていたデコレーション作業ですが、調子を取り戻すと、そこら中にト音記号を描きまくってました。

「あんた達の分もちゃんとあるよ」とニヤリ。後日、コンフェッティと一緒にラップングしてプレゼントしてくれました。

忙しい合間を縫ってでも、「伝統行事は好きだから」と手間を惜しまず準備を楽しむマンマ達。自分たちの分だけでなく、親戚や友人、日頃お世話になっている方を想いながら何日も前から準備をして、贈り、贈られる。

心のこもったお菓子が家に並んでいるとそれだけでもほっこりと嬉しくなります。手作り伝統菓子の力を改めて感じたパスクアでした。

連休になることもあり、親戚や友人と会う機会も増え、慌ただしくも賑やかな数日間が終わると、まさに祭りのあと、という心境。

また、こうした行事には地方の伝統や風習も色濃く出るのも興味深いところです。

お菓子も例外ではなく、全国的に知られたイースターエッグのチョコやコロンバもスーパーに積み上がりますが、”アブルッツォといえば”、という伝統菓子も幾つかあり、今回、代表的なものが手作りで我が家にも揃ったのでご紹介します。

左上から時計回りにFiadoni、Pupa、Cuore d’Abruzzo (Cuore di pasta di mandorle)。

老若男女に人気のFiadoniはラビオリと似た要領で作る焼き菓子で、ペコリーノやパルミジャーノなどの粉チーズを複数ブレンドして作る塩味のあるバージョンと、リコッタチーズやチョコなどを入れる甘く仕上げるバージョンがあります。私が親しみのあるのは塩味の方。ワインともよく合うのでアペリテーヴォにもぴったりです。

今回、聖金曜日に友人の家でFiadoni作りに参戦。

生地を作り、種を乗せて、包んで、裁断して、卵を塗って、オーブンへ・・・といった一連の作業を皆で分担しながら何度も繰り返します。一人だと気が遠くなりますが、皆でお喋りしながらだとその時間もまた楽しい。

この日は結果的に7−8家族分、200個近いFiadoniが完成しました。それぞれトレイに分けてリボンを結んで各家に持ち帰ります。

Pupaとはお人形や女の子のこと。歴史的には婚約者の家族間で新郎の家族には女の子の、新婦の家族には馬の形をしたお菓子を贈る風習があったとか。現在は祖父母から孫たちへ贈るお菓子のひとつに。復活祭の象徴である卵を抱えたバージョンなどもあり、見た目にも楽しいお菓子。今回はなんと、友人が私バージョンとして、着物を着た日本女性のPupaをサプライズでプレゼントしてくれました。おいしいうちに、と思いつつ、特別過ぎて惜しくてまだ食べられずにいます。

最後はCuore d’Abruzzo別名Cuore di Pasta di Mandorle。

これは羊飼いが長い移牧に出る際、妻が焼いて渡していたと言われるもの。たっぷりのチョコやアーモンドを用い、日持ちがしてエネルギーとなるハート型のお菓子は、孤独な移牧生活を慰めたに違いありません。

これはお隣のマンマが2週間ほど前から準備を始めていました。そんなに前から、と言うなかれ・・まずはベースとなる硬いパンを一つひとつ夜遅くまで掛けて焼き上げ、日を置いて表面にチョコを塗り、固まるのを待つ。仕上げはチョコクリームでデコレーションする。手間暇がかかるとはまさにこのこと。事前に渡したい人がいたとかもあり、段取り、、大事です。

最初は「絞る手に力が入らないから、昔みたいにト音記号がうまく描けない」と嘆いていたデコレーション作業ですが、調子を取り戻すと、そこら中にト音記号を描きまくってました。

「あんた達の分もちゃんとあるよ」とニヤリ。後日、コンフェッティと一緒にラップングしてプレゼントしてくれました。

忙しい合間を縫ってでも、「伝統行事は好きだから」と手間を惜しまず準備を楽しむマンマ達。自分たちの分だけでなく、親戚や友人、日頃お世話になっている方を想いながら何日も前から準備をして、贈り、贈られる。

心のこもったお菓子が家に並んでいるとそれだけでもほっこりと嬉しくなります。手作り伝統菓子の力を改めて感じたパスクアでした。

去年の様子。

去年の様子。

心臓と呼ばれる松明の芯の部分を作っているところ。

心臓と呼ばれる松明の芯の部分を作っているところ。 心臓部を中心に葦を加えていきながら松明の本体ができました。

心臓部を中心に葦を加えていきながら松明の本体ができました。 枝は先端が細くなるため、2本の枝をつないで1本の太い枝にします。そのため、まずは火で炙り柔らかくし、

枝は先端が細くなるため、2本の枝をつないで1本の太い枝にします。そのため、まずは火で炙り柔らかくし、

そうしてつなぎ合わせた柳を松明の周囲に添わせ、結び目を1人が支え、両端を持つ二人がねじりながら固定していきます。

そうしてつなぎ合わせた柳を松明の周囲に添わせ、結び目を1人が支え、両端を持つ二人がねじりながら固定していきます。 この作業も大きな見どころのひとつ。大の男たちが顔を真っ赤にし、全身の力を振り絞って柳をねじり上げていくのですが、息を合わせなければ失敗することもあるので、緊張が走る瞬間でもあります。

この作業も大きな見どころのひとつ。大の男たちが顔を真っ赤にし、全身の力を振り絞って柳をねじり上げていくのですが、息を合わせなければ失敗することもあるので、緊張が走る瞬間でもあります。 こうして、ねじられ冷え固まった結び目は完全に固定され、解ける事がありません。

こうして、ねじられ冷え固まった結び目は完全に固定され、解ける事がありません。

本番が近づいてくると、テントに集まって来る人がどんどん増えてきます。この祭りのために帰省する人も多く、再会を喜び合える場でもあります。

本番が近づいてくると、テントに集まって来る人がどんどん増えてきます。この祭りのために帰省する人も多く、再会を喜び合える場でもあります。 完成に近づいていく松明を囲み、女性たちが中心になり準備した食事やお菓子を一緒に食べ、夜遅くまで歌い、踊り共に時間を過ごす日々が始まります。

完成に近づいていく松明を囲み、女性たちが中心になり準備した食事やお菓子を一緒に食べ、夜遅くまで歌い、踊り共に時間を過ごす日々が始まります。 ある地区では本番前日、大きな火をくべ、ボルテージを一気上げていきます。

ある地区では本番前日、大きな火をくべ、ボルテージを一気上げていきます。 「イタリア好きvol.38」にも登場したアッロスティチーニ名人フランコさんと取材班の宿泊先を提供してくれたエンニオさんはともに、ファルキエのリーダー。前日フランコさんをエンニオさんが表敬訪問。二人とも誇らしげないい顔です。

「イタリア好きvol.38」にも登場したアッロスティチーニ名人フランコさんと取材班の宿泊先を提供してくれたエンニオさんはともに、ファルキエのリーダー。前日フランコさんをエンニオさんが表敬訪問。二人とも誇らしげないい顔です。

トラクターで運ばれる松明。これはフランコさんの地区。

トラクターで運ばれる松明。これはフランコさんの地区。 別の地区からも松明がトラクターで登場。

別の地区からも松明がトラクターで登場。 リキュールづくりの職人フランチェスコさん。ふらっと登場し、みんなが大好きなジェンツィアーナをニコニコ笑顔で振る舞いはじめ、思わずエンニオさんもこの笑顔。

リキュールづくりの職人フランチェスコさん。ふらっと登場し、みんなが大好きなジェンツィアーナをニコニコ笑顔で振る舞いはじめ、思わずエンニオさんもこの笑顔。 エンニオさんの掛け声で担ぎ上げらた松明もいよいよ出発。奏者なども乗り、4〜500kgになった松明を随時交代しながらゆっくりと広場まで運びます。

エンニオさんの掛け声で担ぎ上げらた松明もいよいよ出発。奏者なども乗り、4〜500kgになった松明を随時交代しながらゆっくりと広場まで運びます。

松明の上部に紐を掛け引っ張りつつ、下からも押し上げていくのです。ここもリーダーの見せ所。集中しているフランコさん。

松明の上部に紐を掛け引っ張りつつ、下からも押し上げていくのです。ここもリーダーの見せ所。集中しているフランコさん。 彼の掛け声と共にはしごで支えながら、少しずつ松明を持ち上げていきます。

彼の掛け声と共にはしごで支えながら、少しずつ松明を持ち上げていきます。 お隣でも立ち上げが始まった!と思ってよくよく見るとリーダーはヤギの絶品チーズを作るジャンピエトロさんではないですか!男前度増してます。

お隣でも立ち上げが始まった!と思ってよくよく見るとリーダーはヤギの絶品チーズを作るジャンピエトロさんではないですか!男前度増してます。

伝統的には長い葦の先端に火を着け点火しますが仕掛け花火や爆竹を使う地区もあります。

伝統的には長い葦の先端に火を着け点火しますが仕掛け花火や爆竹を使う地区もあります。 仕掛け花火で点火された松明。

仕掛け花火で点火された松明。 全ての松明に火が灯され、夜空を照らす松明の美しさと迫力に見とれながら、皆の達成感に包まれた空気はたまらなく暖かいものでした。

全ての松明に火が灯され、夜空を照らす松明の美しさと迫力に見とれながら、皆の達成感に包まれた空気はたまらなく暖かいものでした。 そうそう、会場ではマウリツィオのポルケッタも大人気でした。

そうそう、会場ではマウリツィオのポルケッタも大人気でした。

焼けたら熱々のまま直ぐにテーブルへ!

焼けたら熱々のまま直ぐにテーブルへ!