お祭り好きのサルデーニャ人、1年中週末ともなれば、大なり小なりどこかでお祭りが開催されています。折に触れ、そのお祭りたちをご紹介したいと思います。今回は毎年4月の上旬に島の南東、州都カリアリから70Kmほど離れた海岸沿いにある町ムラベーラで行われる柑橘祭のお話です。

始まりは町の観光協会会長のアイディア

柑橘類をメインに、しかしそれだけではなく周辺の職人の技やその製品、郷土の産物なども取り上げて紹介するというこの素晴らしい案はムラベーラの柑橘類農家だけでなく、周辺の職人や住民からも多くの賛同を得ました。それから半世紀を経て今日ではこのムラベーラの文化祭はサルデーニャを代表するお祭りのひとつとなり、毎年多くの人々が島内外から見物にやって来ます。

クライマックスは民族衣装を着けた人たちのパレード

お祭りは4月上旬の金曜から日曜の3日間、いろんなイベントがありますが、何と言ってもクライマックスは日曜に行われる華やかなパレード! |

|

まずパトカーに先導され、姿を現すのは花や柑橘類で飾られた牛車。残念なことに去年(2019年)はパレードが始まってすぐ辺りが真っ暗になり、大粒の雨が……それでも傘をさしたりカッパを着て果敢に挑んだものの、かなりの大雨になり30分ほど中断。その後、小降りになり飾りを施したトラクターに昔の生活様式を再現した舞台になった荷台がやって来て再開。

続いて、ムラベーラだけでなく島中から集まった人々がそれぞれの町の民族衣装を身に着け練り歩きます。その合間合間にもトラクターや牛車に牽引された荷台が現れ、舞台上の人たちがオレンジやお菓子を見物客に振る舞う姿が見受けられます。

パレードの途中には踊りや民族楽器の演奏もあり

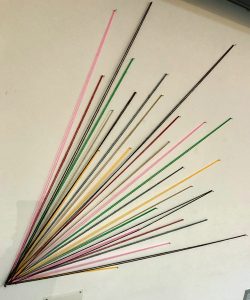

パレードにはカーニバルの時の衣装を着けたグループやところどころ立ち止まっては見物客にフォークロアダンスを披露するグループ、ラウネッダと呼ばれる3本の異なる長さの葦笛で独特な音楽を奏でるグループなどが順々に現れ、次はどんなグループなんだろうと一時も目が離せません。 |

|

https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1030

https://www.facebook.com/comunedimuravera/

※カリアリからムラベーラへの公共交通機関を使った移動は月~土は少数ながら乗り換えなしで行けるバスがあります。ただ日曜はほぼないので、パレードに行かれるのであれば、日曜までに移動して下さい。

またバス以外の公共交通機関はありません、タクシーまたはレンタカーで移動になります。

ウニのブルスケッタも美味しい!

ウニのブルスケッタも美味しい! 左のアンティはホシザメ(干したサメ、ではなく星型のサメ)のブッリーダ(くるみソース)と

左のアンティはホシザメ(干したサメ、ではなく星型のサメ)のブッリーダ(くるみソース)と お城の上からの村の風景

お城の上からの村の風景