目に入った瞬間に『おいで、おいで』をしてくる面構えのお店はどんな街にもあるものです。

『さあ、この店なら貴方の求めているものが必ずや見つかるはず!』と保証しているかのような。

例えばピエモンテの小さな町にトルタが売りのこのカフェ。

(前回試したリコッタケーキは、搾りたての乳の風味と舌に触るドライフルーツの存在感が期待どおりだった。)

そう思い出しながらほくそ笑んで、ああ、今日はどれにしようかと品定を始める。リコッタやチョコレートなど定番ものに、季節感あふれるフルーツのケーキなど季節メニューでバラエティーに富んだトルタ、お昼時にはミニピザやサンドイッチもショーケースに所狭しと並びます。

、、、と、ふと視線を上げれば黒光りしたマリアージュの紅茶の缶が並ぶ棚の前で、恰幅の良いエプロン姿のおばちゃんがこちらを見据え「さっ、何にします!?」と、迫ってきた。味のある店にはスタッフもお客もしっかり仕切るこんなパーソナリティがいるもの。

慌ててオレンジピールの艶も色っぽいチョコレートケーキを注文をしながら視線を走らせて空いたテーブルを探し腰を下ろして一息つけば、今日のプチ幸せな時間の始まりです。

んんんっ!やっぱりこってりまったりのチョコに、オレンジの酸味がたまりません!

ビエッラの中心部に開いたケーキとお茶が自慢のカフェテリアその名も『La Torteria(ラ・トルテリア)』。おばちゃんはお店の顔、スタッフみんなのマンマ、ホール責任者のエリーザさん。でも、このお店の成り立ちはちょっと変わっていて、オーナーは甘党の若手弁護士の二人組フランチェスカとルーカ。

「見た目は無骨で家庭的でも、口にしたら満足度抜群のトルタが食べられる、カップになみなみ注いだ熱く美味しいお茶といっしょに。そんな朝食が楽しめるお店がどうして自分の町にはないんだろう?ってずっと不満だった。ならばと自分たちで作ればいいと、仕事で独り立ちができた時にこの店を開きました。」と、フランチェスカ。

大好きなお茶の仕入れはフランチェスカ自身が担当。緑茶も大好き。日本に自ら買い付けに行くほどのお茶好き。抹茶も立てる。

「この人ったら、高級なお茶でも気に入ればどんどん買いつけてくるから、心配で!」

と、フランチェスカの隣でエリーザおばちゃんが笑います。確かに選ぶのに困るくらい充実のティーメニューはパリのカフェにも引けを取らない。そういえば店内の雰囲気もパリ風。予算節約のためにフランチェスカのマンマが担当したという内装は、どのアングルも絵になるし、テーブルに着くとその小さな空間に自分の体にしっくり収まって居心地が良い。朝の開店時間から夕方まで人の流れに切れ間がありません。

そんな小さなサクセスストリーを持つお店で働くのは女性6人。ホール3名、工房に3名。ホール責任者のエリーザを除けば、オーナーのフランチェスカのようにみな2足の草鞋。例えば、パティシエ嬢のエリーザはファッションジャーナリスト。ケーキ作りが大好きで、午前は工房で粉にまみれ、執筆業は午後から。

洋菓子学校で研修を受けたのはモロッコ人のブシェラちゃんだけ。でも大事なのは経験と、皆、独学で腕を磨いて工房に立っています。一仕事の終わった午後の落ち着いた時間に工房を訪ねるときちんと片付いたピカピカの調理台、大きな壁かけの時計の下に並んだナッツ類の並んだ棚。あの幸せなトルタたちを育むゆりかごはここなんだと頷けます。

写真提供(Elisa Rama)

『工房に遊びに来るなら朝が一番!楽しいものがたくさんあるのよ』とアリアンナちゃん。

写真提供(Elisa Rama)

「僕とフランチェスカは法律屋としては労働環境整備が専門分野。当然お店のスタッフの職場環境を保証することもしっかり考えました。スタッフが自分の仕事に情熱を感じて店に勤務してもらうことが最後にはこの店がお客さんに喜んでもらうための秘訣だと思うんです。」と黒一点、経理など裏方担当のルーカ。

2019年10月10日、それは彼らにとって新しい挑戦の日。

ビエッラから車で1時間のヴェルチェッリの街、カヴール広場の外れ、パブやワインバー肉屋なんかが並ぶ魅力的な小さな路地に2号店をオープンさせました。

ここでビエッラの店と同じクオリティのトルタにお茶、てきぱきとしたサービスを提供していこうと皆やる気満々!

「ビエッラの工房から運ぶトルタと一緒にあたしたちもヴェルチェッリに通いよ!」とエリーザおばさん。

「どうしてヴェルチェッリかって?トリノやミラノといった大都市での展開は全く考えていません。だってビエッラでこのお店を開店したそもそもの動機が小さな街に小さな幸せをってことだったから。」

女性ならではの力が実を結ぶ例は日本でも多く目にしますが、今回はイタリアでもウーマンパワーの相乗効果で力強く展開できた美味しくって素敵なエピソードをお伝えしました。

[ショップデータ]

La Torteria

ビエッラ店

住所 Via Del Pozzo, 2 Biella

Tel +39 015 099 1291

ヴェルチェッリ店

住所 Via dei Mercanti 11

Tel +390161 185 0070

いずれも 営業時間 7:30から17:30 定休日:日曜日

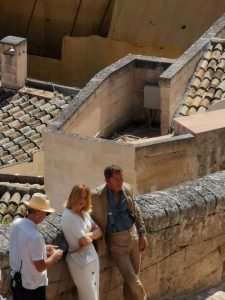

お城の上からの村の風景

お城の上からの村の風景

お城の上からの村の風景

お城の上からの村の風景

ネクタイに関しては全く無知の白紙状態で訪れたのですが、お話を聞いているうちに男のロマン、正に、「粋でいなせ」な江戸っ子の文化が重なりました。マリネッラの代表的なネクタイは江戸小紋と重なる部分があります。目の悪い私には遠目は無地ですが、近寄るととても手の込んだ小紋柄がちりばめられていて、小さな花畑のようです。この小さなお花畑のネクタイをトータルアイテムに添えると、見る見るうちにあか抜けて見えて、態度も凛として、見た目いなせに見えちゃうのです。

ネクタイに関しては全く無知の白紙状態で訪れたのですが、お話を聞いているうちに男のロマン、正に、「粋でいなせ」な江戸っ子の文化が重なりました。マリネッラの代表的なネクタイは江戸小紋と重なる部分があります。目の悪い私には遠目は無地ですが、近寄るととても手の込んだ小紋柄がちりばめられていて、小さな花畑のようです。この小さなお花畑のネクタイをトータルアイテムに添えると、見る見るうちにあか抜けて見えて、態度も凛として、見た目いなせに見えちゃうのです。 ネクタイの世界はとても奥深く、3/5/7/9折(Pieghe)とネクタイを構成する上で何回折り重ねるかによって違ったボリュームが生まれます。つける人の好みでお買い上げできるようになっています。

ネクタイの世界はとても奥深く、3/5/7/9折(Pieghe)とネクタイを構成する上で何回折り重ねるかによって違ったボリュームが生まれます。つける人の好みでお買い上げできるようになっています。 さて、手作業で行われているバックステージは、熟練の職人さん、しかもほとんど?訪れたときは100%が女性でした。各製造工程に分かれて効率よく作業が行われていました。新柄の生地も一旦はこちらの工房に運ばれ、選別されているそうです。

さて、手作業で行われているバックステージは、熟練の職人さん、しかもほとんど?訪れたときは100%が女性でした。各製造工程に分かれて効率よく作業が行われていました。新柄の生地も一旦はこちらの工房に運ばれ、選別されているそうです。 こちらはカッティングですが、型紙に合わせてカットするだけではなく、つけてた時に柄が正確に出るようにイメージしながら型紙を置いていきます。

こちらはカッティングですが、型紙に合わせてカットするだけではなく、つけてた時に柄が正確に出るようにイメージしながら型紙を置いていきます。 薄く柔らかいシルク生地に、芯地を中心に入れてサクサクと縫い合わせていくのは、なかなか難しいと思われます。他にもいくつかのステップを踏んで出来上がる100%ハンドメイドのネクタイ。

薄く柔らかいシルク生地に、芯地を中心に入れてサクサクと縫い合わせていくのは、なかなか難しいと思われます。他にもいくつかのステップを踏んで出来上がる100%ハンドメイドのネクタイ。 これからクリスマスシーズン突入で、ナポリ名物のマリネッラ行列の季節です。

これからクリスマスシーズン突入で、ナポリ名物のマリネッラ行列の季節です。 例えばピエモンテの小さな町にトルタが売りのこのカフェ。

例えばピエモンテの小さな町にトルタが売りのこのカフェ。 、、、と、ふと視線を上げれば黒光りしたマリアージュの紅茶の缶が並ぶ棚の前で、恰幅の良いエプロン姿のおばちゃんがこちらを見据え「さっ、何にします!?」と、迫ってきた。味のある店にはスタッフもお客もしっかり仕切るこんなパーソナリティがいるもの。

、、、と、ふと視線を上げれば黒光りしたマリアージュの紅茶の缶が並ぶ棚の前で、恰幅の良いエプロン姿のおばちゃんがこちらを見据え「さっ、何にします!?」と、迫ってきた。味のある店にはスタッフもお客もしっかり仕切るこんなパーソナリティがいるもの。

「見た目は無骨で家庭的でも、口にしたら満足度抜群のトルタが食べられる、カップになみなみ注いだ熱く美味しいお茶といっしょに。そんな朝食が楽しめるお店がどうして自分の町にはないんだろう?ってずっと不満だった。ならばと自分たちで作ればいいと、仕事で独り立ちができた時にこの店を開きました。」と、フランチェスカ。

「見た目は無骨で家庭的でも、口にしたら満足度抜群のトルタが食べられる、カップになみなみ注いだ熱く美味しいお茶といっしょに。そんな朝食が楽しめるお店がどうして自分の町にはないんだろう?ってずっと不満だった。ならばと自分たちで作ればいいと、仕事で独り立ちができた時にこの店を開きました。」と、フランチェスカ。 大好きなお茶の仕入れはフランチェスカ自身が担当。緑茶も大好き。日本に自ら買い付けに行くほどのお茶好き。抹茶も立てる。

大好きなお茶の仕入れはフランチェスカ自身が担当。緑茶も大好き。日本に自ら買い付けに行くほどのお茶好き。抹茶も立てる。 そんな小さなサクセスストリーを持つお店で働くのは女性6人。ホール3名、工房に3名。ホール責任者のエリーザを除けば、オーナーのフランチェスカのようにみな2足の草鞋。例えば、パティシエ嬢のエリーザはファッションジャーナリスト。ケーキ作りが大好きで、午前は工房で粉にまみれ、執筆業は午後から。

そんな小さなサクセスストリーを持つお店で働くのは女性6人。ホール3名、工房に3名。ホール責任者のエリーザを除けば、オーナーのフランチェスカのようにみな2足の草鞋。例えば、パティシエ嬢のエリーザはファッションジャーナリスト。ケーキ作りが大好きで、午前は工房で粉にまみれ、執筆業は午後から。 洋菓子学校で研修を受けたのはモロッコ人のブシェラちゃんだけ。でも大事なのは経験と、皆、独学で腕を磨いて工房に立っています。一仕事の終わった午後の落ち着いた時間に工房を訪ねるときちんと片付いたピカピカの調理台、大きな壁かけの時計の下に並んだナッツ類の並んだ棚。あの幸せなトルタたちを育むゆりかごはここなんだと頷けます。

洋菓子学校で研修を受けたのはモロッコ人のブシェラちゃんだけ。でも大事なのは経験と、皆、独学で腕を磨いて工房に立っています。一仕事の終わった午後の落ち着いた時間に工房を訪ねるときちんと片付いたピカピカの調理台、大きな壁かけの時計の下に並んだナッツ類の並んだ棚。あの幸せなトルタたちを育むゆりかごはここなんだと頷けます。 写真提供(Elisa Rama)

写真提供(Elisa Rama) 写真提供(Elisa Rama)

写真提供(Elisa Rama) ここでビエッラの店と同じクオリティのトルタにお茶、てきぱきとしたサービスを提供していこうと皆やる気満々!

ここでビエッラの店と同じクオリティのトルタにお茶、てきぱきとしたサービスを提供していこうと皆やる気満々! 「どうしてヴェルチェッリかって?トリノやミラノといった大都市での展開は全く考えていません。だってビエッラでこのお店を開店したそもそもの動機が小さな街に小さな幸せをってことだったから。」

「どうしてヴェルチェッリかって?トリノやミラノといった大都市での展開は全く考えていません。だってビエッラでこのお店を開店したそもそもの動機が小さな街に小さな幸せをってことだったから。」 女性ならではの力が実を結ぶ例は日本でも多く目にしますが、今回はイタリアでもウーマンパワーの相乗効果で力強く展開できた美味しくって素敵なエピソードをお伝えしました。

女性ならではの力が実を結ぶ例は日本でも多く目にしますが、今回はイタリアでもウーマンパワーの相乗効果で力強く展開できた美味しくって素敵なエピソードをお伝えしました。

近代化って何? なThe・家内工業っぷりが素晴らしい小さな小さな工房。

近代化って何? なThe・家内工業っぷりが素晴らしい小さな小さな工房。 カラブリア州内にはもちろんこんな近代的な工房(工場?)もあるし、どちらかと言うとこのような規模の近代的な施設が増えているけれど、せっかくカラブリア州を訪問されるなら、なんというか。。。「カラブリアらしい」「まだ残ってる」的な工房をお勧めしたいなーと思います。

カラブリア州内にはもちろんこんな近代的な工房(工場?)もあるし、どちらかと言うとこのような規模の近代的な施設が増えているけれど、せっかくカラブリア州を訪問されるなら、なんというか。。。「カラブリアらしい」「まだ残ってる」的な工房をお勧めしたいなーと思います。 実は、地元では家内工業的に作られたチーズの方が(若干高価ですが)評価が高いです。

実は、地元では家内工業的に作られたチーズの方が(若干高価ですが)評価が高いです。 この辺りでは、チーズ作りは女性の仕事。この工房でも伝統通りに女性たちが工房内を取り仕切っています。

この辺りでは、チーズ作りは女性の仕事。この工房でも伝統通りに女性たちが工房内を取り仕切っています。 あ。モッツアレラ作ってくれてる♡

あ。モッツアレラ作ってくれてる♡ 条件が整っている日なら、放牧中の牛さんの様子も見学できます。

条件が整っている日なら、放牧中の牛さんの様子も見学できます。