今年は実家で8人だけの小規模なクリスマスということ。

(いつも叔父さんの家で何家族も集まり、15〜20人くらいで盛大に行います)

23日に主人のマンマと一緒にクリスマス料理の買い出しへ行きました

今回私はチーマというジェノヴァの料理のお手伝いをさせてもらい、

当日の朝に各料理の仕上げと、テーブルセッティングを手伝いました。

前菜の盛り合わせは写真を撮り忘れてしまいましたが、数種類のサラミやハム、オリーブの実、オイル漬けのきのこ、お野菜の酢漬け、インサラータ・ルッサ、フォカッチャなどでした。

ここでお腹いっぱいになってしまう危険があるので、私はいつも、前菜は食べているふりをしながら実はほぼ食べない…、という演技をしています(笑)

そうでもしないと、セコンドまで辿り着けません。

案の定、8歳の甥っ子は前菜のあと、「もうお腹いっぱい…」と漏らしていました。笑

さて、今回マンマは猪肉のパスタソースを作ると決め、お肉屋さんで骨つきの猪肉の大きな塊を買ってきていました。

そして猪肉の臭みを取るため、スパイスなどが揃うドロゲリアで、シナモン、クローブなどを店主に相談しながら選び、欲しい分量だけを購入。

前日からテラコッタのお鍋で煮込み…

肉の臭みが全くない、美味しいソースを作ってくれました!

これをパスタに絡めて完成です。レストランで食べるように美味しかったですよ!

4歳の姪っ子ちゃんも、お鍋の下の方に残った猪肉をもぐもぐ。何度もおかわりしていました。

セコンドは、チーマ!

ジェノヴァの伝統料理です。マンマはこれをほとんど毎年作ってくれます。

この料理はとっても手が混んでいて、誰でも作れるようなしなではありません。

マンマも、自分のお母さんは作れなかったため、お母さんの料理が得意なお友達に教えてもらったそうです。

手作りのものが食べられるのは恵まれた事だなあと、有り難くいただきました!

コントルノ(付け合わせ)には小さなじゃがいものオーブン焼きと、ミニサイズの玉ねぎをキャラメル色に甘く煮て焼いたもの。(こちらは写真撮り忘れ!)

そして大量のチーーーーズがやって来ました……が、胃はもはや限界を迎えていました。

ゴルゴンゾーラが大好きな私のために、いつもゴルゴンゾーラを用意してくれているので、それだけ感謝しながら頂きました。が、服越しに胃の形がわかるほど、食べ過ぎて苦しさ100%の状態に…。

ここでプレゼント交換を挟みながら、一旦休憩。

その後、フルーツ、木の実などがやってきて、ドルチェの時間となりました。

私は家で焼いたパンドルチェ・バッソを持参。

(ちょっと数分焼きすぎてしまいました)

主人の兄夫婦はタイヤフィーコという有名なお菓子屋さんのパンドルチェ・アルトを持参!

パンドルチェには2種類、バッソ(背が低い)とアルト(背が高い)があり、違いはというと、二次発酵をしているかどうか。

アルトのほうが、パンのように柔らかく、バッソはクッキー生地のようにサクサクしています。

ジェノヴァの人たちはそれぞれ好みがあって、バッソ派とアルト派に分かれます。私はどちらも好き!

この後コーヒー、食後種…。

そしてまたチョコレートが出てきて………と延々と何かを口に入れます。

そのあと、年配の人たちはお昼寝タイム…子供はサンタさんからのおもちゃに夢中で、大人たちは世間話をし…。

そして、消化のために〜!と、炭酸飲料がたくさん出てきて、

皆で集まってテーブルゲームなどが開始されます。

そのあと、お昼のお料理の残りとトルテッリーニを夕飯にして食べましょう〜と、皆さんが話していたのですが、

私は午後7時ごろ、胃に限界が訪れ途中棄権(汗)をしました。もはや何も口に入れられない…。

毎年、クリスマスは胃腸の限界との戦いです。

みなさんはどんなクリスマスを過ごされましたか?!

(いつも叔父さんの家で何家族も集まり、15〜20人くらいで盛大に行います)

23日に主人のマンマと一緒にクリスマス料理の買い出しへ行きました

今回私はチーマというジェノヴァの料理のお手伝いをさせてもらい、

当日の朝に各料理の仕上げと、テーブルセッティングを手伝いました。

前菜の盛り合わせは写真を撮り忘れてしまいましたが、数種類のサラミやハム、オリーブの実、オイル漬けのきのこ、お野菜の酢漬け、インサラータ・ルッサ、フォカッチャなどでした。

ここでお腹いっぱいになってしまう危険があるので、私はいつも、前菜は食べているふりをしながら実はほぼ食べない…、という演技をしています(笑)

そうでもしないと、セコンドまで辿り着けません。

案の定、8歳の甥っ子は前菜のあと、「もうお腹いっぱい…」と漏らしていました。笑

さて、今回マンマは猪肉のパスタソースを作ると決め、お肉屋さんで骨つきの猪肉の大きな塊を買ってきていました。

そして猪肉の臭みを取るため、スパイスなどが揃うドロゲリアで、シナモン、クローブなどを店主に相談しながら選び、欲しい分量だけを購入。

前日からテラコッタのお鍋で煮込み…

肉の臭みが全くない、美味しいソースを作ってくれました!

これをパスタに絡めて完成です。レストランで食べるように美味しかったですよ!

4歳の姪っ子ちゃんも、お鍋の下の方に残った猪肉をもぐもぐ。何度もおかわりしていました。

セコンドは、チーマ!

ジェノヴァの伝統料理です。マンマはこれをほとんど毎年作ってくれます。

この料理はとっても手が混んでいて、誰でも作れるようなしなではありません。

マンマも、自分のお母さんは作れなかったため、お母さんの料理が得意なお友達に教えてもらったそうです。

手作りのものが食べられるのは恵まれた事だなあと、有り難くいただきました!

コントルノ(付け合わせ)には小さなじゃがいものオーブン焼きと、ミニサイズの玉ねぎをキャラメル色に甘く煮て焼いたもの。(こちらは写真撮り忘れ!)

そして大量のチーーーーズがやって来ました……が、胃はもはや限界を迎えていました。

ゴルゴンゾーラが大好きな私のために、いつもゴルゴンゾーラを用意してくれているので、それだけ感謝しながら頂きました。が、服越しに胃の形がわかるほど、食べ過ぎて苦しさ100%の状態に…。

ここでプレゼント交換を挟みながら、一旦休憩。

その後、フルーツ、木の実などがやってきて、ドルチェの時間となりました。

私は家で焼いたパンドルチェ・バッソを持参。

(ちょっと数分焼きすぎてしまいました)

主人の兄夫婦はタイヤフィーコという有名なお菓子屋さんのパンドルチェ・アルトを持参!

パンドルチェには2種類、バッソ(背が低い)とアルト(背が高い)があり、違いはというと、二次発酵をしているかどうか。

アルトのほうが、パンのように柔らかく、バッソはクッキー生地のようにサクサクしています。

ジェノヴァの人たちはそれぞれ好みがあって、バッソ派とアルト派に分かれます。私はどちらも好き!

この後コーヒー、食後種…。

そしてまたチョコレートが出てきて………と延々と何かを口に入れます。

そのあと、年配の人たちはお昼寝タイム…子供はサンタさんからのおもちゃに夢中で、大人たちは世間話をし…。

そして、消化のために〜!と、炭酸飲料がたくさん出てきて、

皆で集まってテーブルゲームなどが開始されます。

そのあと、お昼のお料理の残りとトルテッリーニを夕飯にして食べましょう〜と、皆さんが話していたのですが、

私は午後7時ごろ、胃に限界が訪れ途中棄権(汗)をしました。もはや何も口に入れられない…。

毎年、クリスマスは胃腸の限界との戦いです。

みなさんはどんなクリスマスを過ごされましたか?!

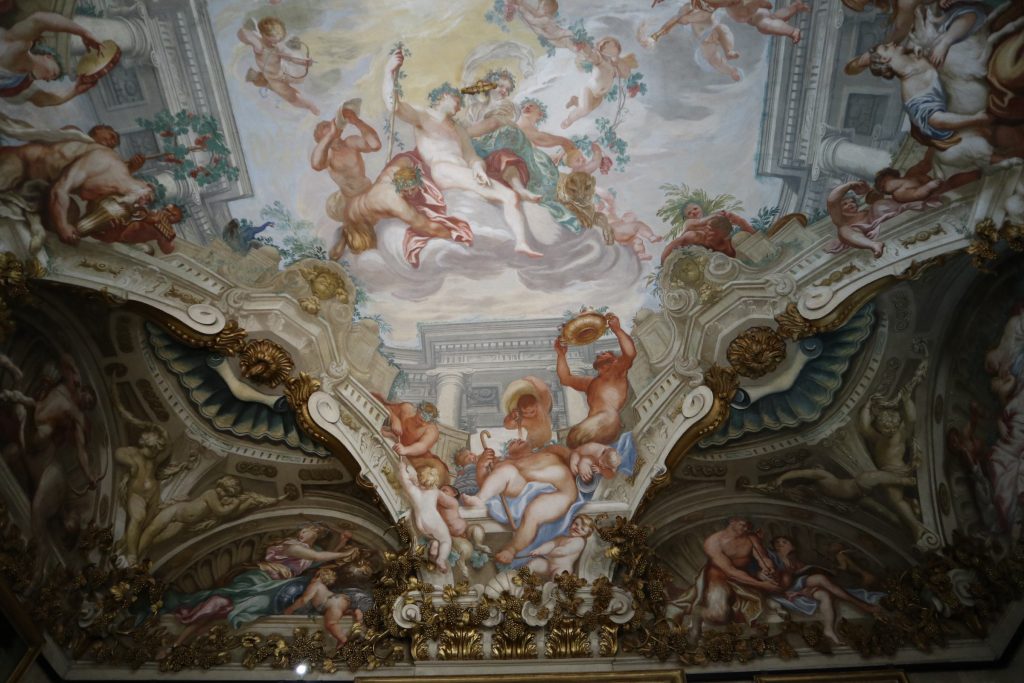

その後イタリア統一でモデナ公国が無くなるまで、バルサミコ酢の醸造室として使用されていました。その樽の数は36樽ほどだったと言いますが、現在のバルサミコ酢を醸造する樽から比べると随分サイズの大きいものが保管されていたようです。

その後イタリア統一でモデナ公国が無くなるまで、バルサミコ酢の醸造室として使用されていました。その樽の数は36樽ほどだったと言いますが、現在のバルサミコ酢を醸造する樽から比べると随分サイズの大きいものが保管されていたようです。

公と同じぐらいバルサミコ酢が重要であったという証のように思えます。

公と同じぐらいバルサミコ酢が重要であったという証のように思えます。 こんなに分厚い壁

こんなに分厚い壁 今回の醸造室の見学はバルサミコ酢愛好者協会のための特別公開とのことで、建物の中に入るのも事前のIDカードの届け、当日の入館チェック、各グループに専属の士官がつくなど物々しい警備でした。

今回の醸造室の見学はバルサミコ酢愛好者協会のための特別公開とのことで、建物の中に入るのも事前のIDカードの届け、当日の入館チェック、各グループに専属の士官がつくなど物々しい警備でした。 現在ドゥカーレ宮は軍学校の施設となっているため、土日の決まった時間帯のガイド付きツアーの事前申し込みが必要です。

現在ドゥカーレ宮は軍学校の施設となっているため、土日の決まった時間帯のガイド付きツアーの事前申し込みが必要です。