朝5時に羊飼いの取材へ向かう。

今回は運転もする。日本ではもう車を持っていないので、必要な時にレンタカーを借りて運転するくらい。最近は大体それほど運転が好きじゃないんだなぁ。直ぐに眠くなってしまうから。

でも、イタリアの運転は緊張感があるからそれほど眠くならないと、思う。

車はマニュアルのFIAT PUNTO。エンジンをかけて山へ向かう。

夜明けのワインディングロードを走っているとアドリア海から朝陽が昇ってきた。

気持ちいい。しばし車を止めて朝の空気を吸い込むのだ。

羊飼いと伝統的楽団の取材。

この組み合わせは、単純にその羊飼いの主人と楽団の親分が知り合いだったから。

羊飼いの取材を親分に頼んだら、この楽団もついてきた。

こんな朝っぱらから山の上まで呼び出されていい迷惑だったろうに、続々と仲間が集まってきた。

羊飼いの朝は乳搾りから。ここでは全て手作業で行う。

今朝は様子がいつもと違うから羊も少し興奮気味だ。

乳搾りが終わると放牧に出る。ここでは犬が活躍するんだなぁ。

羊飼いはそのミルクでチーズも作っている。それを仕切るのはマンマ。

なかなかおもしろいストーリーは本誌にて。

取材が終わり、楽団の皆もチーズを買って帰っていく。これから仕事へ。

ありがとうございます。感謝します。

山の上で聞く独特な楽器の音色と旋律は感動だった。

下山してプランツォ。

宿主人も昼休みに帰宅して、僕らの分も用意してくれた。

自家製のトマトソースのシンプルなパスタ。時間的にもそんなもしかできと言って出てきたパスタは、抜群にうまいのだ。

トマトソースはよく煮込んで、ゆでたパスタと絡めるだけ。パスタも特別ものでもなくスーパーで買うもの。形状は四角だけどキタラッラではないそうだ。

そしてここでも当然唐辛子を刻んで入れる。

飼っているニワトリが卵を産みすぎて供給過多らしく、ブロッコリーとタマネギのフリッタータ。まずいわけはないね。

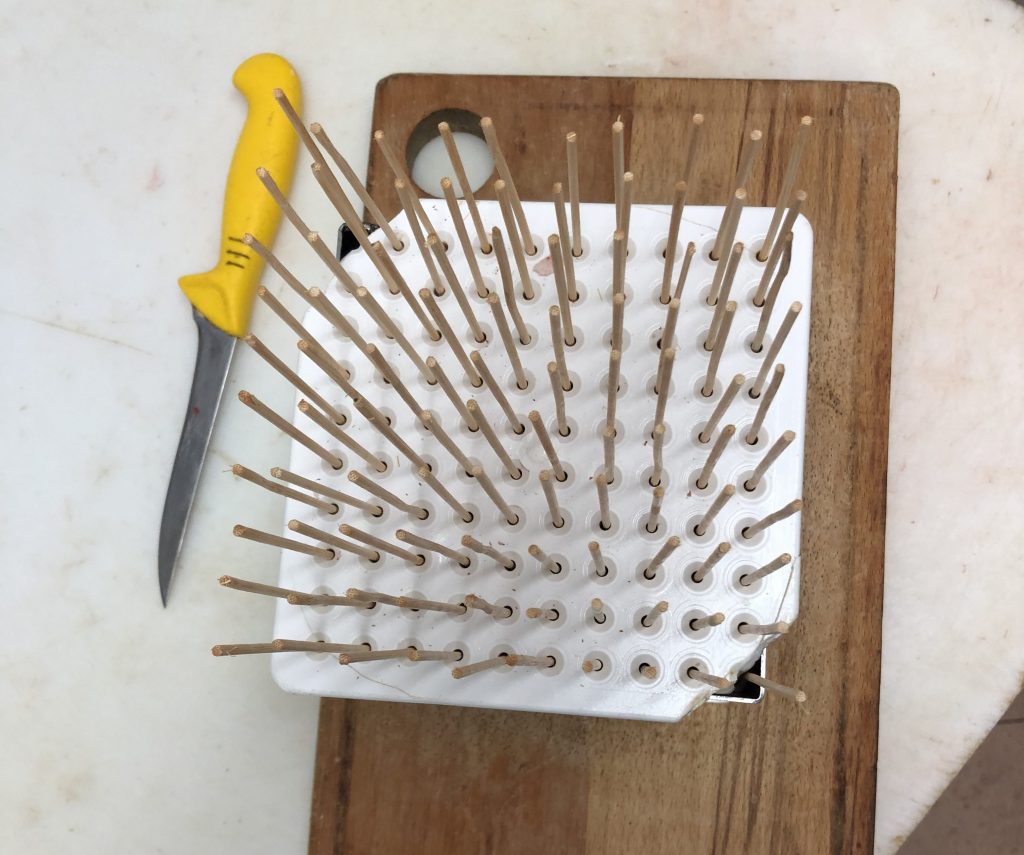

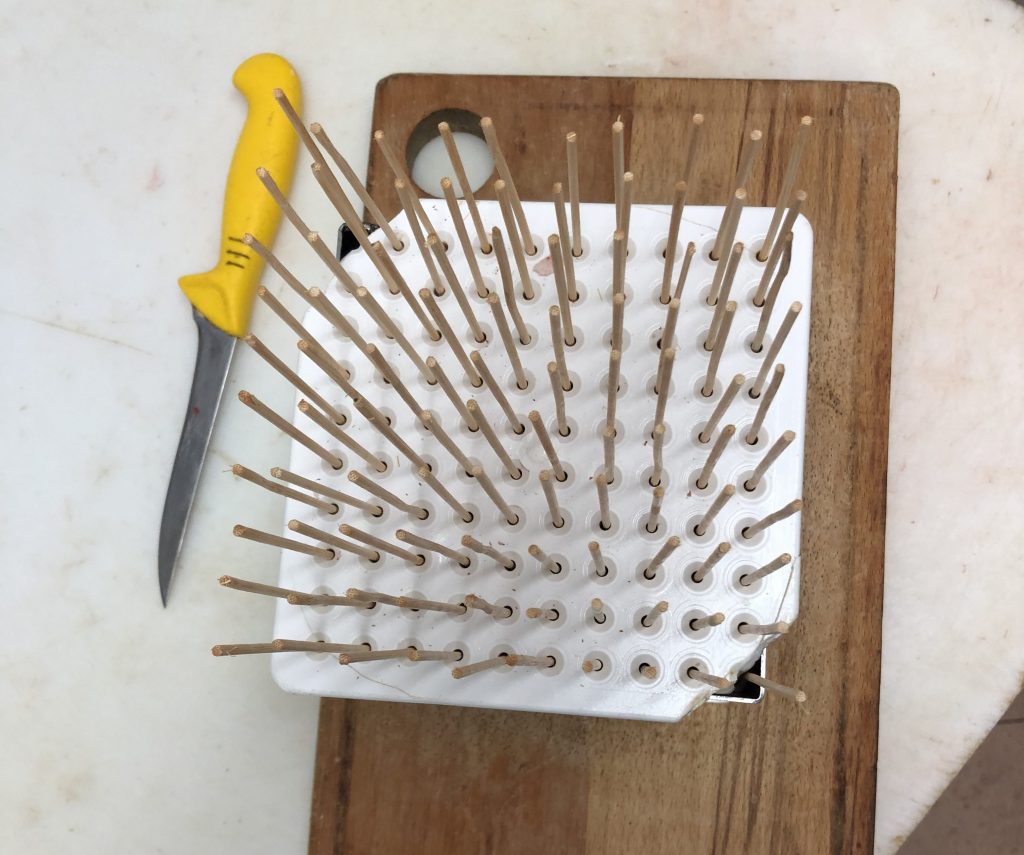

午後の取材は近所の肉屋へ。

小さい村の小さな肉屋のこだわり。その真髄は食べた肉が証明してくれのだ。

詳しくは本誌をお楽しみに!

次の取材まで時間があったので、バールでTOTOを初体験。

ビギナーズラックでカフェ代はチャラに^_^

簡単だからハマりそう。

近所のオッさんだけでなく、おばちゃんも買ってた。庶民の小さな幸せだ。

テレビのスポーツ中継を見入る人、ゲームを楽しむ人、知人と語る人と、過ごし方はさまざまだけど、バールはコミニケーションの大切な場なのだ。

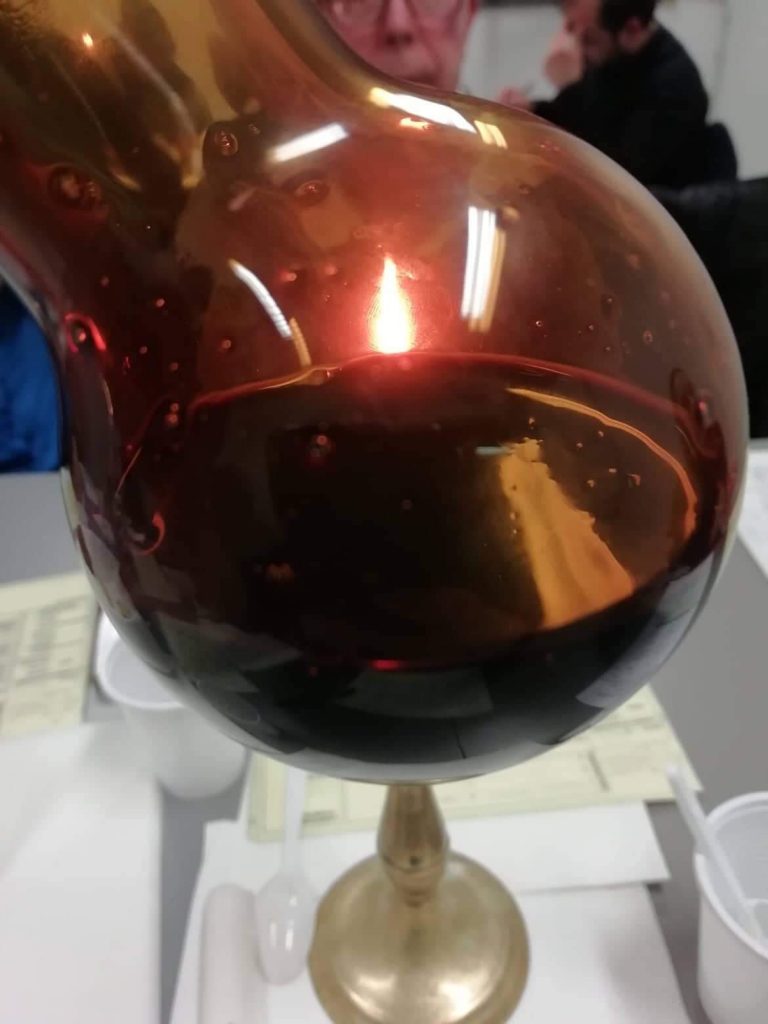

その後リキュールの取材へ、この銅鍋はここのオリジナルな味を引き出すとても重要な役割だと。

取材を終えて宿に戻る。

夜は肉!

暖炉の置き火で豚の首肉を焼いて、鍋には焼いたサルシッチャとホウレン草の煮込み。ホウレン草は少しだけアンチョビを入れて炒めたあとにブロードでクタクタになるまで煮込みます。

《アブルッツォ取材日記1はこちら》

https://italiazuki.com/?p=33891

今回は運転もする。日本ではもう車を持っていないので、必要な時にレンタカーを借りて運転するくらい。最近は大体それほど運転が好きじゃないんだなぁ。直ぐに眠くなってしまうから。

でも、イタリアの運転は緊張感があるからそれほど眠くならないと、思う。

車はマニュアルのFIAT PUNTO。エンジンをかけて山へ向かう。

夜明けのワインディングロードを走っているとアドリア海から朝陽が昇ってきた。

気持ちいい。しばし車を止めて朝の空気を吸い込むのだ。

羊飼いと伝統的楽団の取材。

この組み合わせは、単純にその羊飼いの主人と楽団の親分が知り合いだったから。

羊飼いの取材を親分に頼んだら、この楽団もついてきた。

こんな朝っぱらから山の上まで呼び出されていい迷惑だったろうに、続々と仲間が集まってきた。

羊飼いの朝は乳搾りから。ここでは全て手作業で行う。

今朝は様子がいつもと違うから羊も少し興奮気味だ。

乳搾りが終わると放牧に出る。ここでは犬が活躍するんだなぁ。

羊飼いはそのミルクでチーズも作っている。それを仕切るのはマンマ。

なかなかおもしろいストーリーは本誌にて。

取材が終わり、楽団の皆もチーズを買って帰っていく。これから仕事へ。

ありがとうございます。感謝します。

山の上で聞く独特な楽器の音色と旋律は感動だった。

下山してプランツォ。

宿主人も昼休みに帰宅して、僕らの分も用意してくれた。

自家製のトマトソースのシンプルなパスタ。時間的にもそんなもしかできと言って出てきたパスタは、抜群にうまいのだ。

トマトソースはよく煮込んで、ゆでたパスタと絡めるだけ。パスタも特別ものでもなくスーパーで買うもの。形状は四角だけどキタラッラではないそうだ。

そしてここでも当然唐辛子を刻んで入れる。

飼っているニワトリが卵を産みすぎて供給過多らしく、ブロッコリーとタマネギのフリッタータ。まずいわけはないね。

午後の取材は近所の肉屋へ。

小さい村の小さな肉屋のこだわり。その真髄は食べた肉が証明してくれのだ。

詳しくは本誌をお楽しみに!

次の取材まで時間があったので、バールでTOTOを初体験。

ビギナーズラックでカフェ代はチャラに^_^

簡単だからハマりそう。

近所のオッさんだけでなく、おばちゃんも買ってた。庶民の小さな幸せだ。

テレビのスポーツ中継を見入る人、ゲームを楽しむ人、知人と語る人と、過ごし方はさまざまだけど、バールはコミニケーションの大切な場なのだ。

その後リキュールの取材へ、この銅鍋はここのオリジナルな味を引き出すとても重要な役割だと。

取材を終えて宿に戻る。

夜は肉!

暖炉の置き火で豚の首肉を焼いて、鍋には焼いたサルシッチャとホウレン草の煮込み。ホウレン草は少しだけアンチョビを入れて炒めたあとにブロードでクタクタになるまで煮込みます。

《アブルッツォ取材日記1はこちら》

https://italiazuki.com/?p=33891

中でも23日の日曜日の夜は第53回目になる伝統的製法で作られたバルサミコ酢のパリオ(品評会)の入賞者の発表が行われます。主催者はスピランベルト市に本部のある伝統的バルサミコ酢愛好者協会。私たち鑑定士が4月から毎晩鑑定会を行い、2000から応募されるバルサミコ酢を鑑定し、勝者を決めるのです。

中でも23日の日曜日の夜は第53回目になる伝統的製法で作られたバルサミコ酢のパリオ(品評会)の入賞者の発表が行われます。主催者はスピランベルト市に本部のある伝統的バルサミコ酢愛好者協会。私たち鑑定士が4月から毎晩鑑定会を行い、2000から応募されるバルサミコ酢を鑑定し、勝者を決めるのです。 伝統的なバルサミコ酢と、市場に出回るバルサミコ酢では決定的な違いがあり、品評会に応募される殆どが一般家庭で大事に作られてきたもので、市場に流れることはほとんどないのが現状です。

伝統的なバルサミコ酢と、市場に出回るバルサミコ酢では決定的な違いがあり、品評会に応募される殆どが一般家庭で大事に作られてきたもので、市場に流れることはほとんどないのが現状です。 この上の写真沢山のバルサミコ酢が並べられていますが、この中のひと瓶も伝統的な製法で作られたものはありません。

この上の写真沢山のバルサミコ酢が並べられていますが、この中のひと瓶も伝統的な製法で作られたものはありません。 鑑定士の中では、市販品が鑑定サンプルとして鑑定の中に入ると香りを嗅いだ瞬間、テーブルについた鑑定士全員が鑑定する価値もないとサンプルをテーブルに投げ出すくらいです。(実際最後まで鑑定しますが点数は惨憺たるものです)

鑑定士の中では、市販品が鑑定サンプルとして鑑定の中に入ると香りを嗅いだ瞬間、テーブルについた鑑定士全員が鑑定する価値もないとサンプルをテーブルに投げ出すくらいです。(実際最後まで鑑定しますが点数は惨憺たるものです)

本当に気の遠くなるような年月と手間を必要とする伝統的なバルサミコ酢ですが、年間に生産できる量は1セットの樽例えば50、40、40、20、15Lの種類の違う木材の樽がセットになったとして最終の樽から年間1〜2Lと本当に少しで、昔は、貴族か、裕福な家庭の趣味として発祥したというのがうなずけます。バルサミコ酢を作っているほとんどのモデナ人は金儲けのために作っているわけではなく、バルサミコ酢を愛し、モデナの歴史や文化を愛する人たち。そして今なおバルサミコ酢の醸造室を持つということはステータスシンボルであり、家庭の中で消費するか、特別な贈答品として扱う場合がほとんどで、特別な存在であることに間違いありません。

本当に気の遠くなるような年月と手間を必要とする伝統的なバルサミコ酢ですが、年間に生産できる量は1セットの樽例えば50、40、40、20、15Lの種類の違う木材の樽がセットになったとして最終の樽から年間1〜2Lと本当に少しで、昔は、貴族か、裕福な家庭の趣味として発祥したというのがうなずけます。バルサミコ酢を作っているほとんどのモデナ人は金儲けのために作っているわけではなく、バルサミコ酢を愛し、モデナの歴史や文化を愛する人たち。そして今なおバルサミコ酢の醸造室を持つということはステータスシンボルであり、家庭の中で消費するか、特別な贈答品として扱う場合がほとんどで、特別な存在であることに間違いありません。 そんな希少な伝統的製法のバルサミコ酢、今年はどなたが賞を受賞されるのか楽しみです。

そんな希少な伝統的製法のバルサミコ酢、今年はどなたが賞を受賞されるのか楽しみです。